中小企業が「もっといい会社」に成長するためには、経営脳を最適化し「もっといい経営者」に成長することが唯一の選択肢。

そのためには、最下層の「Layer1:マインドセット」を高め、「経営者としての考え方」を整えることが重要です。

本稿では、この「マインドセット」が試されるテーマのひとつ、「可能志向」について詳しく紹介します。

要旨・結論は次の通りです。

忙しい人は、これだけでもインプットしてください。

- 「可能志向」とは、真っ先に「デキルはず!」と浮かぶ「アタマのクセ」のこと。

- 「志向」とは「心が向いていること」。

- 「やればできる!」的な「精神論=根拠のないポジティブ」ではない。

- 「可能にする方法」を徹底的に考え抜いた上で「デキル」「デキナイ」を判断するのが「可能志向」。

- 「可能志向が強い経営者」が、会社に「可能志向カルチャー」を根付かせる

- 「デキナイ・ムリ」という「ワルイクセ」を直し、

「デキル・考えよう!」を起点とする「イイクセ」を考動習慣化する。 - 「ジブンの可能志向は正しいか?を常に考える習慣」。

この習慣が「経営者のマインドセット」をより強くしてくれる。

考動からの学びを大切にする経営者の共通点です。ぜひ参考にしてみてください。

「10人~100人規模の中小企業経営者」の方々に向けた「自己投資=経営脳トレーニングのサポート」を目的に、「もっといい会社」に成長するヒントを日々更新しています。

本記事は、35年以上にわたり税理士として中小企業経営を支援し、管理会計や経営計画を専門とするマネジメントコーチ・堀井弘三が、その現場で得た豊富な経験と知識に基づき執筆しています。

初めてアクセスしていただいた方は、「このブログについて」をまずご覧ください。

執筆者、堀井弘三のプロフィールはこちらです。

【おさらい】

経営者のマインドセットとは?

本稿は「Layer1:経営者のマインドセット」を深掘りする8つの記事のひとつです。

経営者のマインドセット8つのテーマ

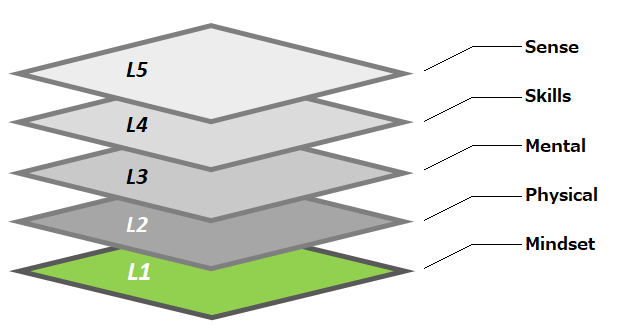

先に「経営脳:5つのレイヤー」をおさらいしておきましょう。

- Layer1:マインドセット

考え方をマネジメントするチカラ - Layer2:フィジカル

カラダをマネジメントするチカラ - Layer3:メンタル

ココロをマネジメントするチカラ - Layer4:スキル

実務能力をマネジメントするチカラ - Layer5:センス

価値をマネジメントするチカラ

「経営脳」は、経営者が持っている

「ジブンをマネジメントするチカラ」のこと。

「経営脳」を整えるにつれ

「経営者としてのパフォーマンス」は

どんどん良くなります。

経営者のパフォーマンスが良くなると、それにつれて会社も成長する、というロジック。

では「経営脳」を整え、

「アタマをよくする」ために

どうすればいいか?

そのためのフレームワークが

「経営脳の5つのレイヤー」です。

ヒトとパソコンやスマートフォンはそっくり。

ヒトも「ハードウエア+ソフトウエア」に例えることができます。

この「5つのレイヤー」は、

「ヒトのソフトウエア」を5つに分けたもの。

最下層の「マインドセット」は、

「考え方をマネジメントするチカラ」であり、

その役割は

「経営脳全体を正しくマネジメントすること」です。

いわば、ハードウエアやアプリを制御する

「OS(Operating System)」に相当するレイヤーです。

パソコンやスマートフォンが「OS」で制御されているように、ヒトも「マインドセット」によって制御されています。

つまり、「人は考え方次第」です。

経営者の

「ハードウエア=ココロやカラダ」、

「アプリ=スキルやセンス」が

正しく動くように、

誤動作しないように、

「マインドセット」が

最下層で「正しさ」を制御しているのです。

本稿で紹介する「可能志向」は、この「マインドセット」を整えるための大切な視点のひとつです。

経営脳の5つのレイヤーは、下記の記事で詳しく解説しています。

まだの方は先に一読していただくと理解が深まります。

●主な内容

・経営者と会社の成長は表裏一体

・経営課題の本質は「経営者の成長課題」

・レイヤーごとに課題を整理して自主トレ

・レイヤーの前提は「自責」で取り組むこと

・レイヤーの効果は「自己効力感」が高まる

【重要定義】

デキルはずだ!

「Layer1:マインドセット」は「考え方」をマネジメントするチカラ。

経営者の 「正しい考え方」を整えるための8つの視点のひとつが「可能志向」です。

「可能志向」とは?

文字通り「可能を志向すること」ですが、

「思考」でなく「志向」。

「志=ココロが向いている」という意味です。

「そうしよう」と考える前に、自然と「そうしてしまう」。

「ポジティブでなければ!」と、意識したり、意図することではありません。

根っからのポジティブで

「デキル起点」で考動してしまう

「アタマのクセ」が「可能志向」です。

ただし、ここで大切なのは、その「正しさ」。

「マインドセット」が整っている経営者の「ポジティブ」は「正しい方向」を向いています。

さて「正しい可能志向」とは?

「正しい可能志向」とは?

「経営の原理原則」に沿えば

「正しさ」の判断軸は、

「関わる人たちの持続的な幸せ」です。

したがって「可能志向」であれば・・・

- 関わる人たちのためになるポジティブなら「正しい」

- ためにならない、関係ないポジティブなら「正しくない」

・・・ということができます。

「可能志向」は、

「デキル起点」で考動する

「アタマのクセ」ですが、

「正しい可能志向」であれば、

さらに、その「正しさ」も気になります。

「関わる人たちのために、デキル起点で徹底的に考動すること」。

これが「正しい可能志向」です。

この「正しさ」を忘れると「ためにならないこと」を可能の条件にしてしまうことすらあります。

たとえば「みんなが自己犠牲を払えば、売上は倍増するはずだ!」のような「正しくない可能志向」。

よくある「目的と手段の逆転現象」の典型例です。

もちろん、「正しい可能志向」で考動しても「ムリだ」という結論に至ることがあります。

この「ムリ」にはふたつあります。

ひとつは

「デキル前提で徹底的に考動したが、残念ながらできなかった」というような

「チカラ不足や条件不足によるムリ」。

もうひとつは

「デキル前提で徹底的に考動したが、関わる人たちのためにならない」という

「方向誤認のムリ」。

どちたの「ムリ」であっても「考動の結果の学び」があります。

「できる!」「やれる!」と言いながら、考動しない「学びのない精神論」とは、まったくの別物です。

- 「もっとミンナの役に立てるはずだ!」

- 「そのために、どうすればいいだろうか?」

- 「可能起点で、徹底的に考動しているか?」

このように「正しい可能志向」を問い続けることで、

- 考え方が進化し

↓ - 行動が進化し

↓ - 習慣が進化し

↓ - 「アタマのクセ」が進化する。

こうして「経営者のマインドセット」はますます整っていきます。

どんなに規模や業容が拡大しても「何のための経営か?」という本質的な目的からズレると中長期的な成長は困難となります。

「経営の原理原則」は、正しい成長を持続するための欠かせない考え方です。

- 目的や目標は正しいか?

- その実現手段は正しいか?

- 得られた成果は正しいか?

これらの「正しさ」を問い続ける「筋道」や「道理」と言えるものです。

経営のテクニカルな方法論の前に、まず先に「経営の原理原則」を確認しておきましょう。

【軽視危険】

可能志向のズレはシンドイ

理解を深めるために、ネガティブなシーンを共有しましょう。

「可能志向」がズレるとどうなるか?

たとえば、目標を目的化してしまう「ワルイクセ」があれば。

- 高すぎる目的のために、社内外に過剰な負荷がかかる

↓ - 超過労働・心理的プレッシャー

↓ - 疲労・ストレス・不平不満

↓ - チームのパフォーマンス低下

↓ - 残るのは達成感ではなく疲労感

↓ - モチベーション低下

↓ - ズレてる「可能志向」に気付かない

↓ - 悪循環する「シンドイ経営」・・・。

これは、決して大袈裟な話ではありません。

経営者の「正しくない考え方」が、チームや、最悪の場合は、社外にも影響するという話。

「可能志向」を軽視する「ワルイクセ」は、思っている以上に「経営へのダメージ」は大きいものです。

【課題発見】

可能志向を自己内観

さて、「可能志向に課題はないか?」を自己内観してみましょう。

上述したように、「可能志向のズレ」 が「シンドイ経営」の原因となっていることが少なくありません。

「正しい可能志向」は、次の方程式で表すことができます。

「正しい可能志向」

=「志向の強さ」×「志向の正しさ」

下記のチェックリストの各問を通じて、あなたの「可能志向」の「強さ」と「正しさ」を自問自答してみてください。

「正しい可能志向」が「イイクセ=考動習慣」になっているか?

それとも、なんらかの課題があるか?です。

- デキル!を起点として考動しているか?

- デキル方法を考え抜くことは習慣となっているか?

- デキル方法が見つからない時、簡単にあきらめていないか?

- PDCAを常用しているか?

- ロジカルシンキングや、クリティカルシンキングと真逆の精神論や根性論が「クチグセ」になっていないか?

- 可能性を高めるための「学習志向」に課題はないか?

- 目的と手段が逆転し、関わる人たちの「不快」を招いていないか?

- ジブンの可能志向によって、周囲をモチベートしているか?

さて、どうですか?

もし、「強くないな」「正しくないな」という自覚があれば、次の「課題解決」に進んでください。

【課題解決】

ジブンからチームへ

「可能志向の課題」は整理できましたか?

「志向の強さ」に課題がありましたか?

それとも

「正しさ」に課題がありましたか?

あるいは

「両方」に課題が見つかったでしょうか?

課題は解決するもの。

しかし、「目的」を忘れてはなりません。

「可能志向」の課題解決の目的は

「もっといい会社」にすることです。

- 「経営者の可能志向のレベルが上がる」と

- 「もっといい経営者」に成長するので

- 「もっといい会社」に成長する

・・・というこのブログ定番のロジックです。

下記のように、「レベル1」から「レベル3」にアップデートしていきましょう。

- レベル1:ジブンの意識レベルの課題解決

- リカバリー課題の解決

- 「ワルイクセ」を「イイクセ」に変える

- レベル2:ジブンの習慣レベルを高める

- アドバンテージ課題の解決

- 「イイクセ」を「もっとイイクセ」に

- レベル3:チームの文化レベルを高める

- カルチャーのアップデート

- 「イイクセ」をチームに拡げる

始めましょう!

課題整理における「ゼロ線思考法」は、この記事で解説しています。併せて参考にしてみてください。

- 努力をムダにしないゼロ線思考

- リカバリー課題とアドバンテージ課題に分けて整理すること

- 努力しているのに成果に結びつかない原因

- 中小企業でよくある放置され気味なリカバリー課題

- 急がば回れ!焦ると成果は遠ざかること

レベル1

ジブンの意識レベルの課題解決

レベル1は「リカバリー課題」の解決です。

「リカバリー課題」とは

「合格ラインに達していない課題」です。

この「可能志向」であれば、その「強さ」。

つまり、

「ムリ起点のワルイクセ」を

「デキル起点のイイクセ」に変えていく取り組みです。

そのために、最初は「無意識にするための意識」が必要です。

「意識して:デキルだろうか?」を

「無意識に:デキルはず!」に。

自然に考動する「クセ」になるまでコツコツ実践あるのみ、です。

- 意識して「デキルだろうか?」と考える

↓ - まだ「ムリかも?」がアタマに浮かぶ

↓ - とりあえずやってみる

↓ - やっぱり「ムリやん」となる

↓ - それでも「いや、他の方法もあるはず!」と考える

↓ - それでも「ムリやん」となる

↓ - ここが「運命の分かれ道」

↓ - 「試行錯誤って学びがある」という気付き

↓ - 「ムリ」だったけど「ムダ」ではなかった

このプロセスを「コツコツ」続けることで

「試行錯誤の気付き」にたどり着けば、あとは自然に「クセ」になっていきます。

「ムリ起点」で

「何もしない」は「何も学べない」

=学びがなければ「シンドイ経営」が続く。

「可能起点」で

「とりあえず」は「学びがある」

=学びがあれば「ラクチン経営」にシフト。

経営者なら、この「ソントク勘定」に敏感なはずです。

この「ソントク」に気付くことができれば

「レベル1」クリア!です。

「シンドイ」と「ラクチン」の間には、

必ず「コツコツ」プロセスがあるものです。

頑張りましょう!

レベル2

ジブンの習慣レベルを高める

レベル2は「アドバンテージ課題」の解決。

「アドバンテージ課題」とは

「満点を目指すための課題」です。

「レベル1」で、

「志向の強さ」をクリアしたので

「レベル2」は、

「志向の正しさ」を「もっといいクセ」にしましょう。

「正しい可能志向」は

「関わる人たちのための可能志向」でした。

その根源にあるのは、

「関わる人たちの幸せの実現は可能だ」。

このワンフレーズで表現することができます。

「正しい可能志向」は、そのために

「徹底的に考え抜くアタマのクセ」。

- 「どうすれば、みんなの不快感を解消することができるか?」

- 「どうすれば、みんなをもっと幸せにできるか?」

この2つの「基本の問い」を基準として、思考を拡げていきます。

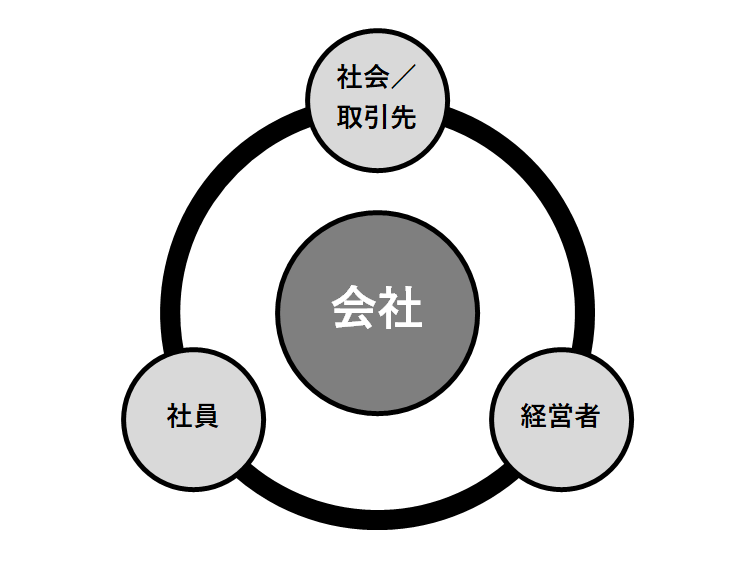

「3Gマネジメント」に沿って自問自答すると整理がしやすいと思います。

- 「現在、社外の人たち(得意先や取引先)は、どんな不快を感じているだろうか?」

- 「現在、社内の人たち(社員やその家族)は、どんな不快を感じているだろうか?」

- 「現在、ジブンの家族や大切な人たちは、どんな不快を感じているだろうか?」

このように、それぞれのグループ別に考えてみましょう。

そして、それが「的外れ」でないことをヒアリングによって確認することも大切です。

この「リストアップ」によって、明らかになった「関わる人たちの不快な気持ち」は「解消デキルはず」です。

さらに、忘れてはならないのが、ジブン。

「今、ジブンはどんな不快を感じているか?」

当然、あなた自身の不快な気持ち、ストレス、悩み、迷いも必ず解消デキます。

「デキル起点」で、徹底的に考え抜きましょう。

このプロセスにおいては、

・もっと役に立ちたいと志向する「成長志向」

・ウワベに流されない「本質志向」

などもとても大切です。

さらに課題解決のプロセスにおいては

・「学習志向」や「柔軟志向」も必要です。

つまり、「経営者のマインドセット」が、整えば、整うほど「可能性」が高まるのです。

もちろん、「マインドセットは、もっと整うはず!」という「可能志向」も忘れてはなりませんね。

この記事では、近江商人の「三方良し」との比較で「3Gマネジメント」の詳細を解説しています。

- 「近江商人の三方良し」

- 「世間」

- 「買い手」

- 「売り手」

- 「3Gマネジメント」

- 「社会・取引先・顧客」

- 「社員と、その家族や大切な人たち」

- 「経営者と、その家族や大切な人たち」

レベル3

チームの文化レベルを高める

「レベル1:リカバリー課題」「レベル2:アドバンテージ課題」に取り組み「可能志向が強く、正しい経営者」になれば、次は「チームの可能志向」です。

「正しい可能志向」が強いチームとは、

- 「デキルはずだ!徹底的に考えよう!」という内発的モチベーションが高いチーム

- 「もっと成長できるはずだ!」という成長意欲旺盛な社員たち

すべての経営者が望む「最強のチーム」の形。

理想論ではありません。

「ジブンのクセ」を「チームのクセ」として拡げていきましょう。

「クセ」は「考動習慣」です。

具体的には、「習慣化のフレームワーク」に従ってステップを進めます。

- STEP1:理解レベル

- アタマにインプット

- 正しい可能志向を伝える

- STEP2:納得レベル

- ココロにインストール

- 正しい可能志向の共感を得る

- STEP3:行動レベル

- 「デキル起点で徹底的に考え抜くこと」の実践共有

- STEP4:習慣レベル

- 「デキたことの達成感や満足感」の実感共有

このステップを進めるにあたり、効果的なのは「可能をクチグセにする」ことです。

例えば・・・

「気合を入れて頑張ろう!」という精神論や根性論ではなく

「どうすればできるか?」や

「何が課題や障害なのか?」のように考え抜くきっかけのクチグセ。

「頑張れよ!」という掛け声ではなく

「手伝うよ!」という具体的な協力のクチグセ。

さらに、大切なのは「デキなかったとき」。

「何を学んだか?」というクチグセによって

「ムリ」だったけど「ムダ」ではなかったことを共有することです。

このような取り組みを通じた「正しい可能志向」を意識した考動習慣が、「企業文化=カルチャー」となって、チームの「可能志向」を正しく、強い方向に向けます。

この記事に書いてあること

- 習慣化したいことは、「理解→納得→行動→習慣」のステップで進める。

- 「考動習慣」を良くすれば「意識」が「無意識」に変わる。

- 「無意識」に変われば「アタマの余白」が拡がる。

- 「アタマの余白」が拡がると、思考の余裕が生まれる。

- つまり「アタマの動き」がよくなる。

- だから「イイこと」は、片っ端から習慣化していけばいい。

【要点整理】

「やってみなはれ」

さて、どうですか?

「経営脳:5つのレイヤー」の最下層「マインドセット」を整える視点のひとつ「可能志向」を詳しく紹介しました。

「正しい可能志向」は、「根拠のないポジティブ」ではありません。

真っ先に「デキルはず!」と浮かぶ「アタマのクセ」のことです。

- できないコト

- できそうにないコト

- 普通だったら絶対ムリなコト

これらについて「どうすればできるか?」を考え抜く。

その上で「デキル」か「ムリ」の判断を下す「可能志向」。

「どうすればできるか?」を考えることなく「ムリ!」と片づけてしまうのは「可能志向」ではなく「ムリ志向」、経営者として正しくない考動です。

- 経営者「やってみよう!」

- チーム「社長、ムリですよ…」

この状態は「シンドイ経営」です。

- 経営者「やってみよう!」

- チーム「社長!やってみましょう!」

- チーム「チャレンジしていいですか?」

- 経営者「やってみなはれ!」

この状態を想像してみてください。

どれだけ「ラクチン経営」になるか。

「できるかどうか、よくわからない」

「でも、やってみよう!」

結果が「やっぱりムリだった」でもいいのです。

なぜなら、そこからの「学び」という貴重な価値が得られるからです。

この「学び」が、次の「デキル確率」を高めていく糧となります。

「デキル確率」が高まると「もっといい会社」に成長します。

この「デキル起点」の考動習慣=アタマのクセは「一生ものの財産」になります。

もちろん、そのご褒美が「最高の経営者人生」であることは言うまでもありません。

もし、サポートが必要であれば、いつでも気軽に連絡ください!

以上、お役に立ちますように!

このブログについて

>このブログは信用していいのか?

>サイトマップ:全記事リスト

>ブログランキング

経営者のマインドセット8選