中小企業が「もっといい会社」に成長するためには、経営脳を最適化し「もっといい経営者」に成長することが唯一の選択肢。

そのためには、最下層の「Layer1:マインドセット」を高め、「経営者としての考え方」を整えることが重要です。

本稿では、この「マインドセット」が試されるテーマのひとつ、「使命感」について詳しく紹介します。

要旨・結論は次の通りです。

忙しい人は、これだけでもインプットしてください。

- 「使命感」とは「経営目的に対する想い」のこと

- 「使命感」は、「強弱」とともに「正否」が大切

- 経営者の使命は、経営目的の実現であり、

それは「関わる人たちの幸せ」で共通している - 使命感を強くすると、どんどん「ラクチン経営」が進む

- 「使命感が強い経営者」は、「使命感が強いチーム」を作れる

- 「ジブンの使命感は正しいか?を常に考える習慣」。

この習慣が「経営者のマインドセット」をより強くしてくれる。

「もっといい会社にしたい!」と想っている経営者の方は、ぜひ読んでみてください!

「10人~100人規模の中小企業経営者」の方々に向けた「自己投資=経営脳トレーニングのサポート」を目的に、「もっといい会社」に成長するヒントを日々更新しています。

本記事は、35年以上にわたり税理士として中小企業経営を支援し、管理会計や経営計画を専門とするマネジメントコーチ・堀井弘三が、その現場で得た豊富な経験と知識に基づき執筆しています。

初めてアクセスしていただいた方は、「このブログについて」をまずご覧ください。

執筆者、堀井弘三のプロフィールはこちらです。

【おさらい】

経営脳のマインドセットとは?

本稿は「Layer1:経営者のマインドセット」を深掘りする8つの記事のひとつです。

経営者のマインドセット8つのテーマ

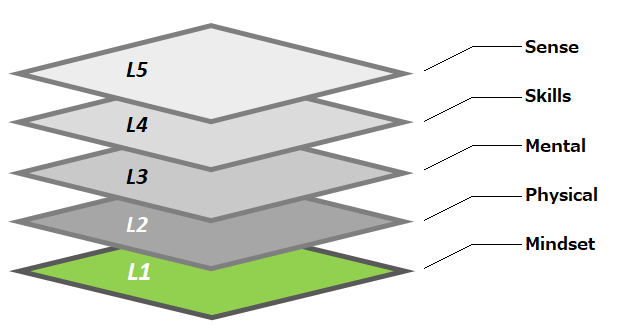

まず先に「経営脳:5つのレイヤー」をおさらいしておきましょう。

- Layer1:マインドセット

考え方をマネジメントするチカラ - Layer2:フィジカル

カラダをマネジメントするチカラ - Layer3:メンタル

ココロをマネジメントするチカラ - Layer4:スキル

実務能力をマネジメントするチカラ - Layer5:センス

価値をマネジメントするチカラ

「経営脳」は、経営者が持っている

「ジブンをマネジメントするチカラ」のこと。

「経営脳」を整えるにつれ

「経営者としてのパフォーマンス」は

どんどん良くなります。

経営者のパフォーマンスが良くなると、それにつれて会社も成長する、というロジック。

では「経営脳」を整え、

「アタマをよくする」ために

どうすればいいか?

そのためのフレームワークが

「経営脳の5つのレイヤー」です。

ヒトとパソコンやスマートフォンはそっくり。

ヒトも「ハードウエア+ソフトウエア」に例えることができます。

この「5つのレイヤー」は、

「ヒトのソフトウエア」を5つに分けたもの。

最下層の「マインドセット」は、

「考え方をマネジメントするチカラ」であり、

その役割は

「経営脳全体を正しくマネジメントすること」です。

いわば、ハードウエアやアプリを制御する

「OS(Operating System)」に相当するレイヤーです。

パソコンやスマートフォンが「OS」で制御されているように、ヒトも「マインドセット」によって制御されています。

つまり、「人は考え方次第」です。

経営者の

「ハードウエア=ココロやカラダ」、

「アプリ=スキルやセンス」が

正しく動くように、

誤動作しないように、

「マインドセット」が

最下層で「正しさ」を制御しているのです。

本稿で紹介する「使命感」は、この「マインドセット」を整えるための大切な視点のひとつです。

経営脳の5つのレイヤーは、下記の記事で詳しく解説しています。

まだの方は先に一読していただくと理解が深まります。

●主な内容

・経営者と会社の成長は表裏一体

・経営課題の本質は「経営者の成長課題」

・レイヤーごとに課題を整理して自主トレ

・レイヤーの前提は「自責」で取り組むこと

・レイヤーの効果は「自己効力感」が高まる

【重要定義】

使命感の正しさと強さ

「Layer1:マインドセット」は「考え方」をマネジメントするチカラ。

経営者の 「正しい考え方」を整えるための8つの視点のひとつが「使命感」です。

「使命感」とは?

「使命」とは、「使者に与えられた命令」が語源のようです。

だから「使命感」は、「与えられた任務を実現しようとする使者の想い」であり、そこには「責任感」も含むという説明が一般的です。

ただ、中小企業の多くは「オーナー経営者」なので

「誰かに与えられた命令」ではなく、

「自分自身に与えた命令」です。

「ジブンにどんな命令を与えたのか?」

これは、夢や目標も含む「経営の目的」に他なりません。

- 「何を目的として設立した会社なのか?」

- 「何を目的として経営しているのか?」

- 「何を大切にして経営しているのか?」

この「経営目的」が「使命」であり、

また「経営目的に対する想い」が「使命感」ということができます。

「使命感」の「強弱」と「正否」

もう少し深掘りしましょう。

「使命感」は、一般的に「強い・弱い」で表現されます。

「強い使命感」や「大きな夢」というと、ポジティブなイメージを持ちますが、子供の頃よく見かけた「悪の結社」の親分は「世界征服の強い使命感や夢」を持っていたように思います。

ワルの親分が「世界征服の強い使命感」を持って「経営脳:5つのレイヤー」を整えれば「人類の危機」です。

TVドラマでは、「正義のヒーロー達」が退治してくれたので人類は守られましたが、彼らが敗北していたらゾッとする世の中になったのでしょう。

つまり「使命感」は、

「強弱」とともに「正否」が大切です。

では「正しい使命」とは?

それは「経営の原理原則」に他なりません。

「会社経営に関わる人たちの持続的な幸せ」が経営目的であるという「道理」「筋道」です。

私は、この「経営の原理原則」を「正しさの基準」として、このブログのすべての記事を書いています。

この「経営の原理原則」への理解、納得、考動の「強さ」が「正しい使命感の強さ」です。

例えば・・・

「犠牲者が生じても、会社を大きくすることが使命である」という考えは

「犠牲者が生じても、領土拡大、世界征服が使命である」という考えと大差はありません。

「使命」を「勘違い」をしてしまうと、

「イヤな思いをする人」、

「ツライ思いをする人」、

「悲しい思いをする人」、

つまり

「幸せでない人」を増やしてしまいます。

「ジブンの使命感」を自問自答して「考動習慣」が「正しさ」からズレないように「考え方をマネジメントすること」が大切です。

考動習慣とは「アタマのクセ」。

- 自然に、関わる人たちの幸せが気になるのは「アタマのクセがイイ」

- 関わる人たちより、他に優先することを考えてしまうのは「アタマのクセがワルイ」

このように「使命感」には、

「経営者のマインドセット」、つまり「経営者が大切にしているコト・モノ」という「考え方」がダイレクトに反映されます。

どんなに規模や業容が拡大しても「何のための経営か?」という本質的な目的からズレると中長期的な成長は困難となります。

「経営の原理原則」は、正しい成長を持続するための欠かせない考え方です。

- 目的や目標は正しいか?

- その実現手段は正しいか?

- 得られた成果は正しいか?

これらの「正しさ」を問い続ける「筋道」や「道理」と言えるものです。

経営のテクニカルな方法論の前に、まず先に「経営の原理原則」を確認しておきましょう。

【軽視危険】

使命感のズレはシンドイ

理解を深めるために、ネガティブなシーンを共有しましょう。

経営者の使命感が正しくない時、

つまり「関わる人たちの持続的な幸せ」からズレると、いわゆる「るいとも」によって

- 使命感が正しくない得意先や取引先

- 使命感が正しくない人材

つまり「人の気持ちを大切にしない人たち」が周囲に多くなってきます。

このような人たちは

- 「相手の幸せや気持ち」に無頓着

- 「正しさ」より「自己都合」を優先する

- 「目的」のためなら「犠牲者」を厭わない

という「ワルイクセ」の特徴があります。

このような人たちが集まる社会は

- 疑心暗鬼

- 自己都合の押し付け合い

- 建前と本音の使い分け

などの空気が漂い、最悪の場合は、

- だまし合い

- 奪い合い

- つぶし合い

- 反則技の応酬

- 罠の仕掛け合い

など「目的のためなら手段を問わず」ということが横行しがちです。

このような環境では、

当然「シンドイ経営」が続きます。

繰り返しますが、これは「るいとも」です。

周囲の人たちの好ましくない考動は「ジブンの使命感のズレ」とリンクしていないか?

万が一、心当たりがあれば、念のため「自責」で自問自答してみてください。

【課題発見】

使命感を自己内観

さて、現在の経営はどうですか?

もし、「シンドイ経営」が続いているようであれば、その原因が「使命感」ではないか?を自己内観してみましょう。

自問自答して自己内観してみましょう。

使命感がズレてないかのチェックリストを紹介します。

いずれかが「NO」なら、「シンドイ経営」の原因は「使命感」の可能性大です。

さて、「ワルイクセ」がないか?確認してみましょう。

使命はズレてない?自問自答8選

- 企業理念は、ジブンのホンネが的確に表現されているか?

- 企業理念は、関わる人たちの幸せを表現しているか?

- 企業理念は、関わる人たちの賛同や共感を得ているか?

- 企業理念を実現するための具体的な経営計画はチームで共有されているか?

- 関わる社外の人たちの幸せを正しく理解しているか?

- 関わる社内の人たちの幸せを正しく理解しているか?

- ジブンの家族や大切な人たちの幸せを正しく理解しているか?

- 人を大切にしているか?

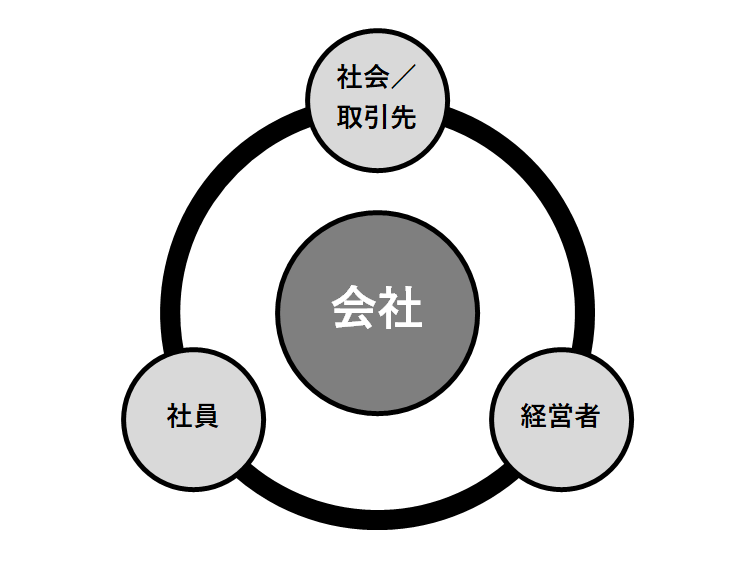

この記事では、近江商人の「三方良し」との比較で「3Gマネジメント」の詳細を解説しています。

- 「近江商人の三方良し」

- 「世間」

- 「買い手」

- 「売り手」

- 「3Gマネジメント」

- 「社会・取引先・顧客」

- 「社員と、その家族や大切な人たち」

- 「経営者と、その家族や大切な人たち」

使命感マトリックス

さて、「NO」はありましたか?

「使命の正しさ」と「使命感の強さ」の2軸4象限のマトリックスを紹介します。

正しく、強い「タイプ1:正しい使命感が強い経営者」でしょうか?

それとも、いずれかに課題がある「タイプ2〜4」でしょうか?

| 強い使命感 | 弱い使命感 | |

|---|---|---|

| 正しい 使命感 | タイプ1 正しい使命感が強い経営者 — ・関わる人たちの幸せのための考動が自然体 ・万が一、犠牲者が生じたら深く反省し、考動を変える ・正義のヒーロー | タイプ3 言行不一致の経営者 — ・理念や目的が形骸化しがち ・理想や夢を語るが、考動が伴わない ・犠牲者が生じたら反省するが、再発する |

| 正しくない 使命感 | タイプ2 正しくない使命感が強い経営者 — ・正しくない使命のために関わる人を犠牲にしがち ・犠牲者が生じても仕方がないと平気 ・ワルイ親分 | タイプ4 事業への想いが強くない経営者 — ・何を目的に会社経営をしているかよくわからない ・「儲けたい!」と思ってるだけ ・犠牲者が生じても気付かない |

さて、どうですか?

どのタイプでしたか?

【課題解決】

ジブンからチームへ

「使命感の課題」は整理できましたか?

「強さ」に課題がありましたか?

それとも

「正しさ」に課題がありましたか?

あるいは

「両方」に課題が見つかったでしょうか?

課題は解決するもの。

しかし、「目的」を忘れてはなりません。

「使命感」の課題解決の目的は

「もっといい会社」にすることです。

- 「経営者の使命感のレベルが上がる」と

- 「もっといい経営者」に成長するので

- 「もっといい会社」に成長する

・・・というこのブログ定番のロジックです。

下記のように、「レベル1」から「レベル3」にアップデートしていきましょう。

- レベル1:ジブンの意識レベルの課題解決

- リカバリー課題の解決

- 「ワルイクセ」を「イイクセ」に変える

- レベル2:ジブンの習慣レベルを高める

- アドバンテージ課題の解決

- 「イイクセ」を「もっとイイクセ」に

- レベル3:チームの文化レベルを高める

- カルチャーのアップデート

- 「イイクセ」をチームに拡げる

「合格ライン」の考え方は、課題整理における「ゼロ線思考法」で詳しく解説しています。併せて参考にしてみてください。

- 努力をムダにしないゼロ線思考

- リカバリー課題と

アドバンテージ課題に分けて整理すること

- 努力しているのに成果に結びつかない原因

- 中小企業でよく放置され気味なリカバリー課題

- 急がば回れ!焦ると成果は遠ざかること

レベル1

ジブンの意識レベルの課題解決

「使命感マトリックス」の「タイプ2~4」に該当する人は「ワルイクセ」を「イイクセ」に変えて「ゼロ線」を超えましょう。

「使命感マトリックス」の「縦軸:使命の正しさ」と「横軸:使命感の強さ」のそれぞれの課題を解決して「タイプ1」を目指します。

いずれも、それぞれの「考え方」や「性格」が大きく影響しているので、「べき論」で解決するほど軽いテーマではありません。

ただ、私が「正しさ」にこだわる理由を書き留めておくので参考にしてください。

私が、今まで出会った数百人の中小企業経営者のほとんどは「本当のワルになれない人たち」です。

だから「正しくないことに対するリバウンド」に負けてしまいます。

「正しくないリバウンド」とは、「イヤな思いをした人」「ツライ思いをした人」また、「それを間近で見ていた人」の「負の感情」です。

「筋金入りのワルの親分」は、この「負の感情」を、跳ね返すくらいのパワーを持っている手強い人たちです。普通なら「シンドイ経営」と思うところ「意に介さず」です。

でも、ここまで読んでくれているあなたは「本当のワルになれない人」なので、「負の感情」を「シンドイ経営」と受け止めるはずです。

だったら、「シンドイ経営」にならないよう、なるべく「負の感情」が生じない経営をするべきだと思うのです。

その方法が「関わる人たちの持続的な幸せ」を目的とする経営です。

言い換えれば「人を大切にする経営」です。

関わる人たちを大切にする「正しい使命感を強く持つ」ことで、「関わる人たちの負の感情」が最小限で抑えられ、むしろ「正の感情」を増やすことができます。

「関わる人たちの正の感情」は、共感、協力、期待というカタチで、あなたの会社経営を支えてくれます。

私は、この善循環が「絶対トク」と思っているので「正しさ」にこだわっています。

この考え方に共感してもらえれば、自然に「ワルイクセ」が「イイクセ」に変わっていくことでしょう。

もう一度、前述の「使命はズレてない?自問自答8選」を再読してみてください。

さっきと「捉え方」に変化はありませんか?

今週から「毎週土曜日、使命感の8選を自問自答する」とスケジュールに定期登録をして実践してみてください。

「ゼロ線」を超える日は、そう遠くはないはずです。

レベル2

ジブンの習慣レベルを高める

「タイプ1」に該当する人は、すでにアタマが「イイクセ」の人です。

次は、さらに「もっとイイクセ」に伸ばしていきましょう。

そのために解決するのが「アドバンテージ課題」です。

「他者優位性」の強化です。

「あの社長、スゴイな!」と一目置かれる存在になるために、どんな課題を解決すればいいか?

私は「想いの強さ」だと経験的に思っています。

「顧客満足」や「社員満足」、さらに「家族(+大切な人たち)満足」といった「一定の使命感」は、どの経営者も持ち合わせていますが、

- 「どうすれば、もっと喜んでくれるだろう?」

- 「何をすれば、もっと幸せにできるだろう?」

という、さらに上を行く「特別な使命感」は、想いの強さの現れに他なりません。

「関わる人たちの持続的な幸せ」に対する想いの強さ。

この「想い」が「人となり」に現れ、「伝わる使命感」となって、さらなる信用や信頼、期待や共感に結びついていきます。

口先だけの「伝える使命感」とは似て非なるもの。

これは、小手先の方法論ではありません。

「成し遂げたいこと」と「その想い」が、社内外に伝わることで、賛同、協力、期待が集まり、チームとしてのパフォーマンスはさらに高まっていきます。

「一緒に頑張ってくれ!」なんて言わなくても

「一緒に頑張らせてください!」と言わせる「強さ」です。

「アタマのクセの正しさ」

「正しい考動習慣の強さ」

つまり

「経営者のマインドセット」の強さ、そのものです。

いずれ、それは立派なブランド価値として認知されるに至ることでしょう。

レベル3

チームの文化レベルを高める

次は「ジブン」から「チーム」です。

チームのトップリーダーである経営者の「正しい使命感」が強くなれば、そのチームの使命感も自然に「正しく・強く」なっていくものです。

私が「もっといい経営者」に成長すれば「もっといい会社」に成長する、と提唱している理由のひとつでもあります。

「経営者の考動習慣」を「チームの考動習慣」として、浸透させていきましょう。

「フレームワーク:習慣化のステップ」です。

- STEP1:理解レベル

- アタマにインプット

- 正しい使命感を伝える

- STEP2:納得レベル

- ココロにインストール

- 正しい使命感の共感を得る

- STEP3:行動レベル

- 正しい使命「企業理念」の実践共有

- STEP4:習慣レベル

- 無意識に使命感を強く持って実践している実感共有

このステップを進めると、徐々に「正しい使命感が強いチーム」として成長していきます。

それは、様々な変化で効果を感じ取ることができます。

- 使命感がズレた人材→使命感が正しい人材

- 成長意欲が低い人材→成長意欲が高い人材

- モチベーションが低い人材→高い人材

- 定量目標以外に達成感がない職場→定性目標にも達成感を感じる職場

- バラバラのチーム→同じ使命でまとまるチーム

「使命」を具体的に言語化した

「企業理念」を実現するために、

「経営計画」への当事者意識を強く持ったメンバーで構成されるチーム。

この「使命感」が「企業文化=カルチャー」として根付いているチームは、ある意味「最強」です。

その注意点は、たったひとつ。

「使命感が強く、正しいリーダー」であり続けることです。

むつかしい話ではありません。

シンプルに、リーダーとして「正しく魅力的な目的」をホンキで掲げること。

たった、これだけです。

この記事に書いてあること

- 習慣化したいことは、「理解→納得→行動→習慣」のステップで進める。

- 「考動習慣」を良くすれば「意識」が「無意識」に変わる。

- 「無意識」に変われば「アタマの余白」が拡がる。

- 「アタマの余白」が拡がると、思考の余裕が生まれる。

- つまり「アタマの動き」がよくなる。

- だから「イイこと」は、片っ端から習慣化していけばいい。

【要点整理】

正しく、強く

さて、どうですか?

「経営脳:5つのレイヤー」の最下層「マインドセット」を整える視点のひとつ「使命感」を紹介しました。

最後に要点をまとめておきます。

- 使命感は「経営目的の実現に対する想い」=「自分自身に与えた命令」。

- 使命感には「強弱」だけでなく「正しさ」が不可欠。

- 正しい使命は「関わる人たちの持続的な幸せ」で全社共通してる。

- 使命がズレると「関わる人たちの負の感情」を生み「シンドイ経営」の原因となる。

- 「ワルイクセ」を「イイクセ」に、さらに「もっとイイクセ」に。

- 「イイクセ」は「チームのカルチャー」として浸透させる。

- 「想いの強さ」が「伝わる使命感」となる。

- リーダーとして、「正しく魅力的な目的」をホンキで掲げ続けること

「経営者のマインドセット」を整えれば「ジブンの使命感は正しいか?」が常に気になります。

正しさからズレなければ、社内外の支持率が高まり、「経営の体感難易度」は、どんどん下がっていきます。

つまり、「ラクチン経営」。

そのご褒美は、いうまでもなく「最高の経営者人生」です。

もし、サポートが必要であれば、いつでも気軽に連絡ください!

以上、お役に立ちますように!

このブログについて

>このブログは信用していいのか?

>サイトマップ:全記事リスト

>ブログランキング

経営者のマインドセット8選