中小企業が「もっといい会社」に成長するためには、経営脳を最適化し「もっといい経営者」に成長することが唯一の選択肢。

そのため、特に大切なのは、他のレイヤーに優先する「第1レイヤー:マインドセット」=「正しさを考えるチカラ」を整えることです。

本稿では、この「マインドセット」が試されるテーマのひとつ、「成長志向」について詳しく紹介します。

要旨・結論は次の通りです。

忙しい人は、これだけでもインプットしてください。

- 「成長」とは「役に立つ存在として、もっと進化すること」。

- 「成長志向」とは、もっと役に立ちたいと、自然に思う「アタマのクセ」のこと。

- 「志向」とは「心が向いている」こと。

- 「形式的な成長」で誰かにイヤな思いをさせてしまう「本末転倒経営」にならないための大切な視点。

- 「正しい成長」を目指せば、必ず「正しい成長」にたどり着く。

- 「ジブンの成長志向は正しいか?を常に考える習慣」。

この習慣が「経営者のマインドセット」をより強くしてくれる。

膨張することなく、「正しい成長」を目指す経営者の方は、ぜひ読んでみてください!

「10人~100人規模の中小企業経営者」の方々に向けた「自己投資=経営脳トレーニングのサポート」を目的に、「もっといい会社」に成長するヒントを日々更新しています。

本記事は、35年以上にわたり税理士として中小企業経営を支援し、管理会計や経営計画を専門とするマネジメントコーチ・堀井弘三が、その現場で得た豊富な経験と知識に基づき執筆しています。

初めてアクセスしていただいた方は、「このブログについて」をまずご覧ください。

執筆者、堀井弘三のプロフィールはこちらです。

【おさらい】

経営者のマインドセットとは?

本稿は「Layer1:経営者のマインドセット」を深掘りする8つの記事のひとつです。

経営者のマインドセット8つのテーマ

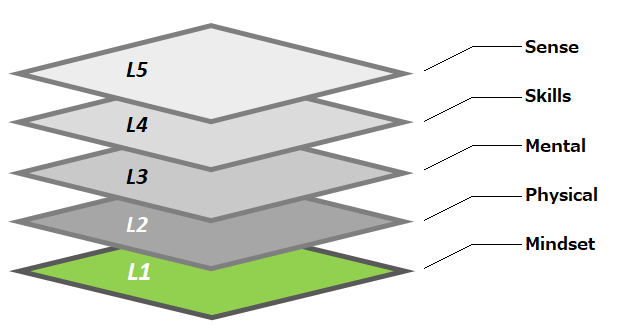

先に「経営脳:5つのレイヤー」をおさらいしておきましょう。

- Layer1:マインドセット

経営脳の全体を「正しく」マネジメントするチカラ - Layer2:フィジカル

カラダをマネジメントするチカラ - Layer3:メンタル

ココロをマネジメントするチカラ - Layer4:スキル

仕事をマネジメントするチカラ - Layer5:センス

違いや差をマネジメントするチカラ

「経営脳」は、経営者が持っている「ジブンをマネジメントするチカラ」のことです。

「経営脳」を整えると「経営者としてのパフォーマンス」が良くなります。

経営者のパフォーマンスが良くなると、それにつれて会社も成長する、というロジック。

では「経営脳」を整え、

「アタマをよくする」ために

どうすればいいか?

そのためのフレームワークが

「経営脳の5つのレイヤー」です。

ヒトとパソコンやスマートフォンはそっくり。

ヒトも「ハードウエア+ソフトウエア」に例えることができます。

これは、その「ヒトのソフトウエア」を5つに分けたものです。

最下層の「マインドセット」の役割は、

経営脳全体を正しくマネジメントすること。

いわば、ハードウエアやアプリを制御する

「OS(Operating System)」に相当するレイヤーです。

パソコンやスマートフォンが「OS」で制御されているように、ヒトも「マインドセット」によって制御されています。

つまり、「人は考え方次第」です。

経営者の「ココロやカラダ」、「スキルやセンス」が正しく動くように制御する「マインドセット」。

本稿で紹介する「成長志向」は、この「マインドセット」が試されるテーマの大切なひとつです。

経営脳の5つのレイヤーは、下記の記事で詳しく解説しています。

まだの方は先に一読していただくと理解が深まります。

●主な内容

・経営者と会社の成長は表裏一体

・経営課題の本質は「経営者の成長課題」

・レイヤーごとに課題を整理して自主トレ

・レイヤーの前提は「自責」で取り組むこと

・レイヤーの効果は「自己効力感」が高まる

【重要定義】

成長したいと思うアタマのクセ

「Layer1:マインドセット」は、「正しさを考えるチカラ」。

この「経営者のマインドセット」を整えるための8つの視点のひとつが「成長志向」です。

「成長志向」とは?

「成長志向」とは、文字通り「成長を志向すること」。

うっかり見過ごしそうですが、「思考」ではなく「志向」。

つまり「志(ココロ)が成長に向いている」という意味です。

「成長しなければ!」と、意識したり、意図することではありません。

「自然に向いている」のが「成長志向」です。

いうならば、もっと成長したいと、自然に思う「アタマのクセ」のこと。

「成長」とは?

ただ、「成長とは?」に注意が必要です。

成長とは、

「役に立つ存在として、もっと進化すること」です。

売上や規模など「形式的成長」だけではありません。

むしろ、売上や規模が変わらなくても「お役たち度」がアップしていれば、それは立派な「成長」です。

反対に、どんどん形式的拡大をしていても「お役たち度」が変わってなければ「横這い」、低下しているようであれば、それは「膨張」です。

「経営の原理原則」に沿って、経営目的である「関わる人たちの持続的な幸せ」に心が向いているか?

これが「正しい成長志向」です。

マインドセットとは「正しさを考えるチカラ」。

- 「この成長で、関わる人たちは幸せになるだろうか?」

- 「この成長で、イヤな思いをする人はいないだろうか?」

- 「この成長は、正しいのだろうか?」

このように、「成長の正しさ」を考える習慣が、「経営者のマインドセット」を強く整えることになります。

(関連記事)

【幸せの定義】会社経営の目的は幸せというけど、「幸せ」ってなんだ?

【軽視危険】

負のエネルギーが溜まる?

理解を深めるため、あえてネガティブな想像をしておきます。

「正しい成長志向」からズレるとどうなるか?

- 「会社に関わる人たちの持続的な幸せ」への意識が希薄になる

▼ - 「会社ファースト」の意思決定が多くなる

「不公平」「不公正」な意思決定が多くなる

▼ - 内なる「反感・反発・嫌悪」など「負のエネルギー」がジワジワと蓄積し始める

▼ - 「なんらかのトリガー」で、負のエネルギーが噴出

▼ - 「まるで地震」、大きな揺れが会社を襲う

▼ - 「正しい成長」からズレているので「耐震力」は弱い

これ以上は、必要ないですよね?

中小企業において、決して珍しい話ではありません。

「震度」が大きいか小さいかの違いだけです。

心当たりのある人もいるかもしれませんね。

私は、長年の税理士生活の中で、よく見たものです。

「地震予知」をして「防災準備」を助言しても「馬耳東風」。

売上も利益も拡大しているから・・・

「やっぱり税理士センセってカタいなあ、ウチは大丈夫!まだまだ上を目指しまっせ~!」

その後・・・

「ほら!言わんこっちゃない!」

改めて、3Gマネジメントを思い出してみてください。

会社に関わる3つのグループの人たちの中に「負のエネルギー」は溜まっていませんか?

- 社外:得意先や取引先の中に

- 社内:社員たちの中に

- 自分:家族や大切な人たちの中に

そして、改めて、ジブン自身に聞いてみてください。

「成長の正しさを軽視してないか?」

「シンドイ経営になってないか?」

この記事では、近江商人の「三方良し」との比較で「3Gマネジメント」の詳細を解説しています。

- 「近江商人の三方良し」

- 「世間」

- 「買い手」

- 「売り手」

- 「3Gマネジメント」

- 「社会・取引先・顧客」

- 「社員と、その家族や大切な人たち」

- 「経営者と、その家族や大切な人たち」

【解決方針】

成長志向が強いチーム作り

さて、「正しい成長志向」についての理解は進みましたか?

(「ジブンは大丈夫だ!」と思った人は、もう別のページに移っていますね・・・)

でも、まだ続きを読んでくれているということは・・・。

「じゃあ、どうすればいい?」ですよね

「ジブン」と「チーム」に分けて考えましょう。

なぜなら、「もっといい会社」に成長するためには「チームが成長志向を持たなければならないから」です。

「成長志向が強いチーム」でないと、経営者ひとりでは「シンドイ」です。

1)まず、ジブンの成長志向

まず「ジブン」からです。

人によっては「少々シンドイ・トレーニング」になるかもしれません。

「会社経営の動機」という根本の確認です。

「なぜ、会社経営をしているのか?」

MUST:

「もっと役に立たなければ」と思ってるから?

それとも・・・

WANT:

「もっと役に立ちたい」と思ってるから?

これは「外圧的動機:MUST」と「内発的動機:WANT」の違いです。

お察しのとおり「内発的動機」の方が、はるかにエネルギーレベルが高い。

何だって同じです。

「MUST:食べなければならない料理」と「WANT:食べたい料理」では雲泥の差です。

経営も根っこでは同じです。

「MUST:経営しなければならない会社」と

「WANT:経営したい会社」。

さて、あなたの「ホンネ」はどちらでしょう?

もし、前者なら。

「外圧的動機・義務的動機・MUST」を突破するのには、相当なエネルギーが必要な場合があります。

これには、人それぞれの様々な事情があるので「こうすれば突破できる」というテンプレートはありません。

「自力突破」しかありません、残念ながら。

深く深く自己内観を進め、なぜ「ジブンの会社なのにMUST?」の根本原因を探りましょう。

どうしても、自力突破が難しいようであれば、あなたのことをよく知ってくれている人に手伝ってもらいましょう。

「ホンネの奥底」なので、「シンドイ」と思いますが「突破しなければならない壁」です。

さて、一方「内発的動機」。

「正しい成長志向」を「思考習慣」にするためには、

「やりたい!」

「役に立ちたい!」

「そのための会社を経営したい!」という「WANT:内発的動機」が必要です。

なぜか?

「チームのリーダーだから」です。

リーダーが「MUST:やらされ動機」で、チームが「WANT:やりたい動機」になるのはレアケースです。

「正しい成長志向」を強くするための「強い動機」の確認です。

(参考記事)

盲点弱点|あなたは何者?|社長?経営者?、いやリーダーでしょ!

2)次に、チームの成長志向

チームメンバーにまで「動機」を求めるのは、少々非現実的でしょう。

そのため、チームメンバーに対しては「動機」でなく「視点」を少し動かす工夫をしましょう。

「モノ視点」から「コト視点」への「視点転換」です。

例えば、メンバーに対して「イイモノを作ろう!」と声掛けするシーン。

決して悪いことではありませんが、この声掛けなら、メンバーの意識は「モノ」に行きます。

「役に立つ存在としてもっと進化する」という「正しい成長」を意識付けるためには、「モノ」ではなく「コト」に視点を向ける必要があります。

だから、声掛けは「コト」、「お客様に喜んでもらおう!」に変わります。

「イイモノ」は「手段」です。

お役に立って、喜んでもらう「イイコト」が「目的」。

その想いの強さが、「成長志向の強さ」です。

この「目的と手段の視点転換」が、チームの「成長志向」を正しく、強い方向に向けます。

取引先なら、「モノ視点:イイものを仕入よう」から、「共栄視点:(仕入先にも)いっしょに儲けてもらおう!」という具合です。

(参考記事)

人が育つ前提|「成長の定義」を共有すれば人はグングン伸びる

【課題解決】

ゼロ線を越えてもっと良くなる

具体的な課題解決に進みましょう。

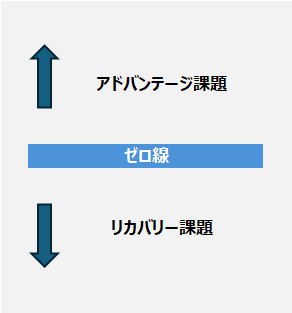

その方法は「ゼロ線思考法」。

「リカバリー課題」と「アドバンテージ課題」の二軸に分けて取り組む方法です。

この「成長志向」に当てはめると次のようになります。

- リカバリー課題の解決

マイナスの解消=ダメなところを直す - アドバンテージ課題の解決

プラスを重ねる=イイところをもっと伸ばす

1)リカバリー

ダメなところを直す

まず「リカバリー課題」から解決しましょう。

- 「役に立ってないコト」

- 「役に立つには足りないコト」

そして

- 「イヤな思いをさせているコト」

これらを「当たり前のレベル」に戻すことが優先です。

3Gマネジメントのフレームワークにしたがって

- 社外グループ:得意先や取引先に対して

- 社内グループ:社員たちに対して

まず、この2つのグループに対して現状がどうかを見直してみましょう。

- その後は「ジブン」にも目を向ける。

ジブン自身とさらに家族や大切な人たちに対してどうか?

それぞれ「リカバリー課題」を洗い出して、それぞれの解決を進めましょう。

マイナスを埋めて「ゼロ線」を超える。

「もっと役に立つための進化」は、このリカバリー課題が解決できてからです。

「ゼロ線思考法」について詳しく解説しています。併せて参考にしてください。

・努力をムダにしないゼロ線思考

・リカバリー課題とアドバンテージ課題に分けて整理すること

・努力しているのに成果に結びつかない原因

・中小企業でよくある放置され気味なリカバリー課題

・急がば回れ!焦ると成果は遠ざかること

2)アドバンテージ

イイところを伸ばす

マイナスを埋め、「リカバリー課題」が解決できれば、次は「役に立つ存在として、もっと進化する」。

プラスを重ね、「アドバンテージ」を拡げる取り組みです。

3つのグループに対して

「もっと役に立つためにできること」は何か?

そのために・・・

経営者として、「ジブンの成長課題は?」

チームとして、「各自の成長課題は?」

・・・を、言語化し、具体的な解決計画を立案します。

- Group1:社外:さらに顧客や取引先の満足度を高めるために

- Group2:社内:もっと社員満足度を高めるために

- Group3:ジブン:家族や大切な人をもっと幸せにするために

この3つのグループの人たちのために・・・

- 「もっとできることは?」

- 「どうすればできるか?」

- 「いつまでにできるか?」

このような考え方で、ひとつずつ解決していく。

ここまでくれば「経営者としての仕事」がもっと楽しくなるはずです。

チームのメンバーと共に「正しい成長志向」を持ち、「もっと役に立つため」に具体的に取り組み、それが「成果」として見え始める。

この状態こそが「アドバンテージ」です。

他社に比較して「先を進んでいる」という優位の実感。

経営者としての「幸せ感」がどんどん増していくでしょう。

同時に「シンドイ経営」が「ラクチン経営」に変化していることにも気付くことが出来れば大成功!です。

【要点整理】

「正しさ」で「正しい成長」

さて、どうですか?

「経営脳:5つのレイヤー」の最下層「経営者のマインドセット」が試される大切な視点のひとつ「成長志向」を紹介しました。

「会社に関わる人たちの持続的な幸せ」を目的とし、

「役に立つ存在として、もっと進化すること」。

これが「成長」の正しい定義です。

形式的な成長のために、誰かにイヤな思いをさせてしまう。

そんな「本末転倒経営」にならないようにするための大切な視点です。

「正しさを考えるチカラ」である「経営者のマインドセット」。

そのチカラが、大きく影響する「成長」。

「正しい成長」を目指せば、必ず「正しい成長」にたどり着きます。

「誤った成長」を目指してしまうと、「誤った成長」に迷い込んでしまいます。

「シンドイ経営」にならないよう、マインドセットを整え、常に「成長の正しさ」を問い続けましょう。

そうすれば必ず「もっといい経営者」に成長できます。

「もっといい経営者」になれば、「もっといい会社」に成長します。

そこで得られるものは「関わる人たちの幸せ」。

それについてくるのが「経営者の幸せ」です。

「正しい成長」を目指すと「正しい方向」に進む。

「誤った成長」を目指すと「誤った方向」に進む。

常に「ジブンの成長志向は正しいか?を問い、考える習慣」。

この「成長の正しさ」を問い続ける習慣=アタマのクセは「一生ものの財産」になります。

もちろん、そのご褒美が「最高の経営者人生」であることは言うまでもありません。

もし、サポートが必要であれば、いつでも気軽に連絡ください!

以上、お役に立ちますように!

このブログについて

>このブログは信用していいのか?

>サイトマップ:全記事リスト

>ブログランキング

経営者のマインドセット8選