中小企業が「もっといい会社」に成長するためには、経営脳を最適化し「もっといい経営者」に成長することが唯一の選択肢。

そのためには、最下層の「Layer1:マインドセット」を高め、「経営者としての考え方」を整えることが重要です。

本稿では、この「マインドセット」が試されるテーマのひとつ、「成長志向」について詳しく紹介します。

要旨・結論は次の通りです。

忙しい人は、これだけでもインプットしてください。

- 「成長」とは「役に立つ存在として、もっと進化すること」。

- 「成長志向」とは、もっと役に立ちたいと、自然に思う「アタマのクセ」のこと。

- 「志向」とは「心が向いている」こと。

- 「形式的な成長」で誰かにイヤな思いをさせてしまう「本末転倒経営」にならないための大切な視点。

- 「正しい成長」を目指せば、必ず「正しい成長」に向かう。

- 「ジブンの成長志向は正しいか?を常に考える習慣」。

この習慣が「経営者のマインドセット」をより強くしてくれる。

膨張することなく、「正しい成長」を目指す経営者の方は、ぜひ読んでみてください!

「10人~100人規模の中小企業経営者」の方々に向けた「自己投資=経営脳トレーニングのサポート」を目的に、「もっといい会社」に成長するヒントを日々更新しています。

本記事は、35年以上にわたり税理士として中小企業経営を支援し、管理会計や経営計画を専門とするマネジメントコーチ・堀井弘三が、その現場で得た豊富な経験と知識に基づき執筆しています。

初めてアクセスしていただいた方は、「このブログについて」をまずご覧ください。

執筆者、堀井弘三のプロフィールはこちらです。

【おさらい】

経営者のマインドセットとは?

本稿は「Layer1:経営者のマインドセット」を深掘りする8つの記事のひとつです。

経営者のマインドセット8つのテーマ

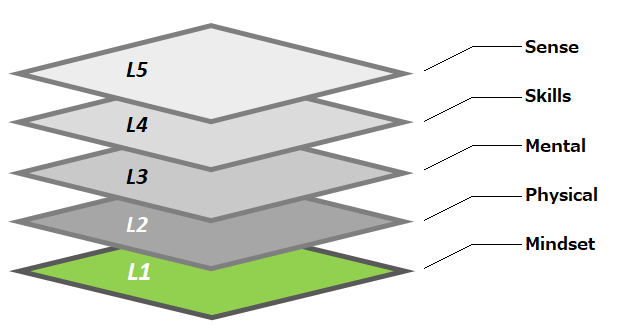

先に「経営脳:5つのレイヤー」をおさらいしておきましょう。

- Layer1:マインドセット

考え方をマネジメントするチカラ - Layer2:フィジカル

カラダをマネジメントするチカラ - Layer3:メンタル

ココロをマネジメントするチカラ - Layer4:スキル

実務能力をマネジメントするチカラ - Layer5:センス

価値をマネジメントするチカラ

「経営脳」は、経営者が持っている

「ジブンをマネジメントするチカラ」のこと。

「経営脳」を整えるにつれ

「経営者としてのパフォーマンス」は

どんどん良くなります。

経営者のパフォーマンスが良くなると、それにつれて会社も成長する、というロジック。

では「経営脳」を整え、

「アタマをよくする」ために

どうすればいいか?

そのためのフレームワークが

「経営脳の5つのレイヤー」です。

ヒトとパソコンやスマートフォンはそっくり。

ヒトも「ハードウエア+ソフトウエア」に例えることができます。

この「5つのレイヤー」は、

「ヒトのソフトウエア」を5つに分けたもの。

最下層の「マインドセット」は、

「考え方をマネジメントするチカラ」であり、

その役割は

「経営脳全体を正しくマネジメントすること」です。

いわば、ハードウエアやアプリを制御する

「OS(Operating System)」に相当するレイヤーです。

パソコンやスマートフォンが「OS」で制御されているように、ヒトも「マインドセット」によって制御されています。

つまり、「人は考え方次第」です。

経営者の

「ハードウエア=ココロやカラダ」、

「アプリ=スキルやセンス」が

正しく動くように、

誤動作しないように、

「マインドセット」が

最下層で「正しさ」を制御しているのです。

本稿で紹介する「成長志向」は、この「マインドセット」を整えるための大切な視点のひとつです。

経営脳の5つのレイヤーは、下記の記事で詳しく解説しています。

まだの方は先に一読していただくと理解が深まります。

●主な内容

・経営者と会社の成長は表裏一体

・経営課題の本質は「経営者の成長課題」

・レイヤーごとに課題を整理して自主トレ

・レイヤーの前提は「自責」で取り組むこと

・レイヤーの効果は「自己効力感」が高まる

【重要定義】

もっと役に立ちたい!

「Layer1:マインドセット」は「考え方」をマネジメントするチカラ。

経営者の 「正しい考え方」を整えるための8つの視点のひとつが「成長志向」です。

「成長志向」とは?

文字通り「成長を志向すること」ですが、

「思考」でなく「志向」。

「志=ココロが向いている」という意味です。

「そうしよう」と考える前に、自然と「そうしてしまう」。

「成長しなければ!」と、意識したり、意図することではありません。

「成長のために考えてしまう」

「成長のために行動してしまう」

それが「当たり前」という

「アタマのクセ」が「成長志向」です。

ただし、ここで大切なのは、その「正しさ」。

「マインドセット」が整っている経営者には、

「成長の正しさ」にも「当たり前」があります。

さて「正しい成長志向」とは?

「正しい成長志向」とは?

「経営の原理原則」に沿えば

「正しさ」の判断軸は、

「関わる人たちの持続的な幸せ」です。

したがって「成長志向の正しさ」であれば

「関わる人たちのための成長か?」という問いが立ちます。

「成長」とは、

「役に立つ存在として、もっと進化すること」です。

売上や規模など「形式的成長」だけではありません。

むしろ、売上や規模が変わらなくても「お役たち度」がアップしていれば、それは立派な「成長」です。

反対に、どんどん形式的拡大をしていても「お役たち度」が変わってなければ「横這い」。

さらに、形式的拡大に反して「お役立ち度」が低下すれば、それは「膨張」です。

「成長志向」は

「成長が当たり前というアタマのクセ」。

したがって、

「正しい成長志向」は、

「正しく成長することが当たり前というクセ」です。

- 「経営者として、成長したか?」

- 「会社は成長したか?」

この問いは、それぞれ

「もっと役に立つ経営者として進化したか?」

「もっと役に立つ会社として進化したか?」

と、「正しく」言い換えることができます。

- 「売上は拡大したか?」

- 「利益は拡大したか?」

もちろん、これも大切です。

しかし、その結果、関わる人たちの幸せ度が

- 向上したなら「成長」

- 低下したなら「膨張」

です。

このように「正しい成長志向」を問い続けることで、

- 考え方が進化し

↓ - 行動が進化し

↓ - 習慣が進化し

↓ - 「アタマのクセ」が進化する。

こうして「経営者のマインドセット」はますます整っていきます。

どんなに規模や業容が拡大しても「何のための経営か?」という本質的な目的からズレると中長期的な成長は困難となります。

「経営の原理原則」は、正しい成長を持続するための欠かせない考え方です。

- 目的や目標は正しいか?

- その実現手段は正しいか?

- 得られた成果は正しいか?

これらの「正しさ」を問い続ける「筋道」や「道理」と言えるものです。

経営のテクニカルな方法論の前に、まず先に「経営の原理原則」を確認しておきましょう。

【軽視危険】

成長志向のズレはシンドイ

理解を深めるために、ネガティブなシーンを共有しましょう。

「成長志向」がズレるとどうなるか?

たとえば「もっと役に立とう」と思わない「ワルイクセ」があれば。

- 「会社優先・ジブン優先」の考動が多くなる

↓ - 関わる人たちの中に、内なる「反感・反発・嫌悪」など「負のエネルギー」がジワジワと蓄積し始める

↓ - 「なんらかのトリガー」で「負のエネルギー」が噴出

↓ - 「まるで地震」、大きな揺れが会社を襲う

↓ - 「正しい成長」からズレているので「耐震力」は弱い

↓ - 「あ~シンド・・・」

中小企業において、決して珍しい話ではありません。

「震度・シンド」が大きいか小さいかの違いだけです。

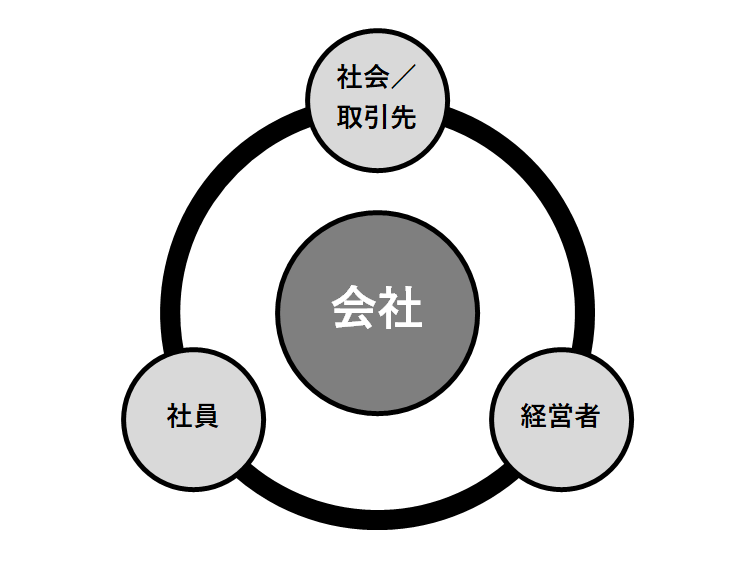

改めて、3Gマネジメントを思い出してみてください。

会社に関わる3つのグループの人たちの中に「負のエネルギー」は溜まっていませんか?

- 社外:得意先や取引先の中に

- 社内:社員たちの中に

- 自分:家族や大切な人たちの中に

そして、自問自答してみてください。

「もっと役に立ちたいと思っているか?」

「成長志向の正しさを軽視してないか?」を。

「正しい成長志向」を軽視するズレた「ワルイクセ」は、思っている以上に「経営へのダメージ」は大きいものです。

この記事では、近江商人の「三方良し」との比較で「3Gマネジメント」の詳細を解説しています。

- 「近江商人の三方良し」

- 「世間」

- 「買い手」

- 「売り手」

- 「3Gマネジメント」

- 「社会・取引先・顧客」

- 「社員と、その家族や大切な人たち」

- 「経営者と、その家族や大切な人たち」

【課題発見】

成長志向を自己内観

さて、「成長志向に課題はないか?」を自己内観してみましょう。

上述したように、「成長志向のズレ」 が「シンドイ経営」の原因になります。

「正しい成長志向」は、次の方程式で表すことができます。

「正しい成長志向」

=「志向の強さ」×「成長の正しさ」

下記のチェックリストの各問を通じて、あなたの「成長志向」の「強さ」と「正しさ」を自問自答してみてください。

「正しい成長志向」が「イイクセ=考動習慣」になっているか?

それとも、なんらかの課題があるか?です。

- 成長の定義を正しく理解しているか?

- 成長の定義は心から納得できているか?

- 経営の目的と手段は逆転していないか?

(例:利益を目的する社員の犠牲) - 社外の人たちのため、もっと進化すべき課題は明確か?

- 社内の人たちのため、もっと進化すべき課題は明確か?

- 家族や大切な人たちのため、もっと進化すべき課題は明確か?

- もっと役に立つ進化のための自己投資を継続しているか?

- 1年前に比べて、成長実感はあるか?また、それを具体的に説明できるか?

さて、どうですか?

もし、「強くないな」「正しくないな」という自覚があれば、次の「課題解決」に進んでください。

【課題解決】

ジブンからチームへ

「成長志向の課題」は、整理できましたか?

「志向の強さ」に課題がありましたか?

それとも

「志向の正しさ」に課題がありましたか?

あるいは

「両方」に課題が見つかったでしょうか?

課題は解決するもの。

しかし、「目的」を忘れてはなりません。

「成長志向」の課題解決の目的は

「もっといい会社」にすることです。

- 「経営者の成長志向のレベルが上がる」と

- 「もっといい経営者」に成長するので

- 「もっといい会社」に成長する

・・・というこのブログ定番のロジックです。

下記のように、「レベル1」から「レベル3」にアップデートしていきましょう。

- レベル1:ジブンの意識レベルの課題解決

- リカバリー課題の解決

- 「ワルイクセ」を「イイクセ」に変える

- レベル2:ジブンの習慣レベルを高める

- アドバンテージ課題の解決

- 「イイクセ」を「もっとイイクセ」に伸ばす

- レベル3:チームの文化レベルを高める

- カルチャーのアップデート

- 「イイクセ」をチームに拡げる

始めましょう!

「合格ライン」の考え方は、課題整理における「ゼロ線思考法」で詳しく解説しています。併せて参考にしてみてください。

- 努力をムダにしないゼロ線思考

- リカバリー課題と

アドバンテージ課題に分けて整理すること

- 努力しているのに成果に結びつかない原因

- 中小企業でよく放置され気味なリカバリー課題

- 急がば回れ!焦ると成果は遠ざかること

レベル1

ジブンの意識レベルの課題解決

レベル1は「リカバリー課題」の解決です。

「リカバリー課題」とは

「合格ラインに達していない課題」です。

この「成長志向」であれば・・・

「成長志向」が弱い。

または

「成長の正しさ」がズレている。

あるいは

「両方」。

この「ワルイクセ」を「イイクセ」に変えていく取り組みです。

そのためには「無意識にするための意識」が必要です。

意識的に、

- 「もっと役に立つために、どうすればいいだろうか?」

- 「もっと喜んでもらうために、どうすればいいだろうか?」

- 「あの人の不快感はどうすれば解消できるだろうか?」

と考えて、できることからコツコツ実践。

この段階の目標は「ありがとう」をもらうことです。

役に立てば、相手は、必ず「ありがとう」と言ってくれます。

「ありがとう」と言ってもらうと、心地よいものです。

人は、感謝されると「また、やりたくなる」ものです。

- 役に立つ

↓ - 「ありがとう」をもらう

↓ - もっと役に立ちたくなる

↓ - もっと「ありがとう」をもらう

↓ - 役に立つ喜びを感じる

↓ - さらに役に立ちたくなる

↓ - 善循環!

この「善循環」を作り出すのが「レベル1」のゴールです。

「役に立つことを実践して、ありがとうをもらい、イイ気分になる」

これを実践しなければ

「役に立つことをしないので、感謝されず、 イイ気分になれない」

やらない理由はないでしょう。

この方法であれば「志向の強さ」と「成長の正しさ」の両方を「一石二鳥」で「イイクセ」に変えることができます。

毎日、どれだけの「ありがとう」を受け取ることができるか?の意識的な取り組みです。

この「意識」を継続することで「習慣化」され、いずれ「無意識な考動」に進化します。

ただ、途中、頑張っているのに「ありがとう」がもらえない、という「壁」に当たることがあります。

実際に、その「壁」に跳ね返されて「成長志向」が弱っている経営者も少なくありません。

厳しいことを言います。

その理由は「まだ役に立ってない」からです。

- 「もっと相手のことを考える」

- 「もっと相手とコミュニケーションをとる」

- 「どうすればいいか?直接聞いてみる」

もっと相手に近づけば「壁」は突破できます。

今はまだ「突破するチカラ」が足りてないだけです。

へこたれず「ありがとう」をもらえるまで、頑張りましょう。

「シンドイ」と「ラクチン」の間の「コツコツ」プロセスが「レベル1」です。

レベル2

ジブンの習慣レベルを高める

レベル2は「アドバンテージ課題」の解決。

「アドバンテージ課題」は

「満点を目指すための課題」です。

「レベル1」で「イイクセ」にした「アタマ」を「もっといいクセ」にしましょう。

冒頭の「成長志向とは?」を再掲します。

「成長しなければ!」と、意識したり、意図することではありません。

「成長することがあたりまえ」という「アタマのクセ」が「成長志向」。

つまり

「意識的な実践」から

「無意識のあたりまえ」に高める取り組み。

「あたりまえ」とは

「簡単にフェードアウトしないレベル」です。

「意識的な取り組み」は、日常の忙しさや、他の関心事によって、途絶えてしまう危うさをまだ持っています。

「イイクセ」が、また「ワルイクセ」に戻ってしまえば「コツコツ」が台無しです。

二度と「ワルイクセ」に戻らないように

「もっとイイクセ」にまで高めます。

その方法は

「役に立つ範囲を広げる取り組み」です。

- 「社員の役に立つ」から

「社員の家族や大切な人の役にも立つ」 - 「取引先の役に立つ」から

「取引先の社員さんたちの役にも立つ」

さらに、出来ることなら

- 「地域の役に立つ」から

「日本の役に立つ!」

「世界の役に立つ!」

大げさに聞こえるかもしれませんが、これは「全国展開」「海外進出」のときの立派な大義です。

このように、事業拡大、待遇改善、福利厚生など、会社での様々な取り組みをどんどん広げ、

「もっと多くの人起点」で考える「クセ」。

この「クセ=もっと多くの人起点の考動習慣」は、簡単に「ワルイクセ」には戻りません。

「売上を拡大して全国展開するぞ!」ではなく

「全国の人にイイモノを届けるぞ!」です。

表現を「人起点」に変え、範囲を広くする、

たったこれだけでも「成長志向」は、正しく、もっと強くなっていきます。

レベル3

チームの文化レベルを高める

「レベル1:リカバリー課題」「レベル2:アドバンテージ課題」に取り組み「成長志向が強く正しい経営者」になれば、次は「チームの成長志向」です。

「正しい成長志向」が強いチームとは・・・

- 「もっと役に立つチームに進化しよう!」という内発的モチベーションが高いチーム

- 「もっと役に立つメンバーとして進化しよう!」という成長意欲旺盛な社員たち

すべての経営者が望む「最強のチーム」の形。

理想論ではありません。

「ジブンのクセ」を

「チームのクセ」として拡げていきましょう。

「クセ」は「考動習慣」です。

具体的には、「習慣化のフレームワーク」に従ってステップを進めます。

- STEP1:理解レベル

- アタマにインプット

- 正しい成長志向を伝える

- STEP2:納得レベル

- ココロにインストール

- 正しい成長志向の共感を得る

- STEP3:行動レベル

- 「もっと役に立つ存在への進化」の実践共有

- STEP4:習慣レベル

- 「ますます役に立っている」という満足感や達成感の実感共有

このステップを進めるにあたり、効果的なのは「モノ視点」から「ヒト視点」への「視点転換」です。

例えば、メンバーに対して「イイモノを作ろう!」と声掛けするシーン。

この声掛けでも悪くはありませんが、メンバーの意識は「モノ」に行きます。

「正しい成長志向」をクセにするために、「モノ」ではなく「ヒト」に視点を向ける。

「もっとイイモノを作ろう!」ではなく

「もっとお客様に喜んでもらおう!」

「イイモノ」は「手段」。

「イイコト」が「目的」。

この「ヒト起点」の想いの強さが「正しい成長志向の強さ」です。

この考動習慣化が、「企業文化=カルチャー」となって、チームの「成長志向」を正しく、もっと強い方向に向けます。

この記事に書いてあること

- 習慣化したいことは、「理解→納得→行動→習慣」のステップで進める。

- 「考動習慣」を良くすれば「意識」が「無意識」に変わる。

- 「無意識」に変われば「アタマの余白」が拡がる。

- 「アタマの余白」が拡がると、思考の余裕が生まれる。

- つまり「アタマの動き」がよくなる。

- だから「イイこと」は、片っ端から習慣化していけばいい。

【要点整理】

もっと必要とされる会社

さて、どうですか?

「経営脳:5つのレイヤー」の最下層「経営者のマインドセット」が試される大切な視点のひとつ「成長志向」について詳しく紹介しました。

「関わる人たちの持続的な幸せ」を目的とし

「役に立つ存在として、もっと進化する」

これが「成長」の定義です。

形式的な成長のために、誰かにイヤな思いをさせてしまう。

そんな「本末転倒経営」にならないようにするための大切な視点です。

「何が大切か?」

「大切なモノ・コトは何か?」

この「考え方の正しさ」が、ストレートに反映するのが「成長志向」です。

「正しい成長」を目指せば、必ず「正しい成長」にたどり着きます。

「誤った成長」を目指してしまうと、「誤った成長」に迷い込んでしまいます。

「シンドイ経営」にならないよう、マインドセットを整え、常に「成長の正しさ」を問い続けましょう。

そうすれば必ず

「もっといい経営者」に成長できます。

「もっといい経営者」に成長すれば、

「もっといい会社」に成長します。

そこで得られるものは

「関わる人たちの幸せ」。

それについてくるのが

「経営者の幸せ」です。

「正しい成長」を目指すと

「正しい方向」に進む。

「誤った成長」を目指すと

「誤った方向」に進む。

常に「ジブンの成長志向は正しいか?を問い、考える習慣」。

この「成長の正しさ」を問い続ける習慣=アタマのクセは「一生ものの財産」になります。

もちろん、そのご褒美が「最高の経営者人生」であることは言うまでもありません。

もし、サポートが必要であれば、いつでも気軽に連絡ください!

以上、お役に立ちますように!

このブログについて

>このブログは信用していいのか?

>サイトマップ:全記事リスト

>ブログランキング

経営者のマインドセット8選