成長課題を解決するために

学習し続けるチーム。

学習しないチーム。

その違いは「経営者の背中」で決まる。

チームのみんなは、勉強熱心ですか?

みんな、何のために勉強していますか?

「子供の頃の勉強方法」を引きずっていませんか?

「大人の勉強方法」で頑張っていますか?

なんの話?

勉強に子供?大人?

そんなことより・・・

確かに「熱心」とは言えないなあ・・・

どうすれば、勉強熱心なチームになるの?

さて、「勉強熱心なチーム」とは?です。

結論。

「成長課題を解決し続けるチーム」です。

なぜ、勉強するのか?

成長するためです。

「もっと役に立ちたい」からです。

これを逆さまに言い換えると・・・

- 「もっと役に立ちたい」と思わない。

↓ - だから成長しなくていい・・・

↓ - だから勉強しなくてい・・・

ってことになります。

この「勉強・学習」って、スポーツ選手の「練習」に置き換えると分かりやすいですね。

- 「チームに貢献したい」

↓ - 「でも、打率が低い」

↓ - 「打撃練習をする」

その健全な動機は

「貢献したい」

「仲間やファンにもっと喜んでもらいたい」から。

ときどき

「お金が欲しいから」

「恥をかきたくないから」

そんな動機で練習する選手もいますが

その多くは長続きしていないですね。

この話は、少々長くなるので、

またの機会にします。

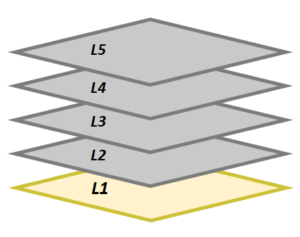

難しく書き直すと

「学習は、成長課題の解決策」。

自分の強みをもっと伸ばすため、

自分の弱点を克服するための解決策。

だから、学習するのです。

その重要視点は「チームの一員として」です。

海外取引のないチームで外国語を学習しても、それは「趣味」です。

「趣味熱心」なのであって

「勉強熱心」なのではない。

常に「チームの一員として自分のあるべき姿」を鮮明にイメージし、その課題解決のための「最善策」を講じる。

これが「大人の学習」です。

ちなみに「子供の学習」は、大人になるための「土台のインプット」。

ぜんぜん目的が違います。

「物知りになること」で、

チーム貢献度が高まるなら正解。

チーム貢献度が変わらないなら、

あえて言いますが、「不正解」。

「もっと他にやることあるでしょ?」

では・・・

どうすれば、チームの学習志向を

高めることができるか?

ストレートに言います。

「経営者が背中を見せること」。

経営者の重要マインドセット、

経営者自身の「学習志向」が試されます。

経営課題の解決のために、

「常に学習している経営者自身の姿」を

チームのみんなに見せることです。

そうでないと、説得力がない。

想像できると思います・・・

缶ビール片手にバラエティ番組を見ながら「宿題やったか?勉強しろよ!」というお父さん。

お母さんのオチが恐ろしい・・・

「勉強しないと、

誰とは言わないけど

ロクな大人になれないわよ!」

子供の手本となって背中を見せる・・・

経営も同じです、たぶん。

また、缶ビール片手にクドイ話を書いてしまった・・・