もっといい会社に成長できる

経営計画「3つのシン重要視点」

中小企業が「もっといい会社」に成長し、

「ずっといい会社」であるために「経営計画」はマスト!

ただ、その効果を最大限にするためには、従来とは違う視点が必要です。

- 「会社の経営計画」は「経営者の人生計画」と表裏一体であること

- 「3年」ではなく「36ヵ月」の連続する時間軸で策定すること

- 「PDCA」をグルグル回す経営力強化ツールであること

これらの「3つのシン重要視点」をふまえて

- 「経営計画とは何か?」

- 「経営計画の策定ステップ」

- 「経営計画の運用ルーティン」

のアウトラインを解説します。

「10人~100人規模の中小企業経営者」の方々に向けた「自己投資=経営脳トレーニングのサポート」を目的に、「もっといい会社」に成長するヒントを日々更新しています。

本記事は、35年以上にわたり税理士として中小企業経営を支援し、管理会計や経営計画を専門とするマネジメントコーチ・堀井弘三が、その現場で得た豊富な経験と知識に基づき執筆しています。

初めてアクセスしていただいた方は、「このブログについて」をまずご覧ください。

執筆者、堀井弘三のプロフィールはこちらです。

【確認】

“計画書”はなくても”計画”はある

経営者はみんな

「計りごと」を「画いてる」

どんな中小企業でも「計画書」はなくても「計画」はあります。

経営者が思っている「やりたいこと」

つまり「計りごと」を「画いてる」はずです。

それが「計画の原石」です。

「アタマの中」に必ずあります。

違いがあるとすれば、その原石の「磨き具合」。

- 「おおざっぱ」なのか「詳細」なのか

- 「計画書という形」になってるか?なってないか?

ありますよね?

「やりたいこと」の原石。

【出力】

アタマの中の「原石」を全部出す

ジブンの「計画」を確かめる

人によって「磨き方」に差がある「計画の原石」。

「原石」は、磨けば「キレイ」になります。

「原石」は、磨けば「値打ち」が出ます。

どうせなら「ピカピカ」に磨いた方がいい。

「原石は、磨き方次第」。

さて、どんな「計画の原石」を持っているか、ここで確かめましょう。

アタマにあるコト、閃いたコト、全部出しましょう。

準備するのは「紙と鉛筆」。

まだ、ほとんど磨いてない

「もっと売り上げを上げたい」ということも

実は、かなり磨かれた

「3年後に年商10億円突破!」のような数値目標。

正直に、素直に「ジブンは何がやりたいんだ?」を自問自答。

他にも「人のこと」「新商品・新サービスのこと」「新しい拠点拡大のこと」など、いろいろ出てくるはずです。

このような「やりたいこと」を全部出すことができたら、次に進みましょう。

(参考記事)重要視点|経営者として想い通りに生きるために

【課題】

「原石」は磨かないと気付かれない

原石は磨かないと

ただの「石ころ」にしか見えない

どんな中小企業経営者も持っている

「やりたいこと」という「計画の原石」。

「いいものを持っている」のです。

でも、原石は磨かないと、ただの「石ころ」にしか見えません。

様々な不都合の原因は

「石ころ」にしかみえてないから

会社で起きる様々な不都合。

その原因が「石ころにしか見えないから」であることに多くの経営者が気付いていません。

- 売上目標(予算)に対して他人事なメンバーが多い

- チームのモチベーションが低く、一体感もない

- 人材が育たない

- その場しのぎの行動が多い

- 経営理念が形式化してる

このような「不都合」に心当たりはありませんか?

このような「不都合」をメンバーのせいにしていませんか?

「石ころ」にしか見えなければ「盛り上がらない」のは仕方ありません。

「重要な試合日程=目標が決まっている場合」と「試合に出場するかすら決まってない場合」でチームのモチベーションが違うのと同じです。

ピカピカに磨けば

メンバーの考えも行動も変わる

ピカピカに磨いて「これは、ただの石ころじゃない!」と気付けば、メンバーの考えも行動も変わり始めます。

「計画の原石」を磨く理由、つまり、「やりたいこと」を経営計画として整える必要性がここにあります。

磨き方を間違わないこと!

ただ「磨けばいい」ということではありません。

上手に磨かなければ、努力がムダになってしまいます。

経営には「原理原則」があります。

「何のための会社か?」

「何のための経営か?」

これからズレると成長も成功も困難になります。

「原理原則」に注意しながら丁寧に磨きましょう。

(参考記事)【経営の原理原則】正しい成長のための経営の軸と道理

【準備】

「シン」のために「リセット」

「新視点」と「真視点」

ふたつの「シン」

「原石の磨き方」の話を進めるにあたって、あなたが思っている「経営計画とは?」という「既存のイメージ」をリセットしましょう。

この話は「シン」だからです。

これから紹介する経営計画の話は

「新しい視点」であり「本質=真の視点」です。

この機会に「本当の経営計画」をアタマにインストールしましょう。

そのための準備として「Re!リセット」して「いったん真っ白」にしてほしいのです。

(関連記事)経営脳をリセットする4つのステップ

【本質】

経営計画「3つのシン重要視点」

シン視点1

経営計画は人生計画

「会社」と「経営者」は表裏一体

多くの中小企業において「会社」と「経営者」は表裏一体です。

「会社の成長」と「経営者の成長」

「会社の成功」と「経営者の成功」

したがって・・・

「会社の経営計画」と「経営者の人生計画」も表裏一体であるのは必然と言えます。

「もっといい会社にしたい」という経営者の想いは

「幸せな人生を送りたい」とほぼ同義でしょう。

紙に書き出した「原石:やりたいこと」は、すべて「ジブンの幸せ」につながっているはずです。

「もっといい会社」にするための「経営計画」は

「もっといい人生」にするための「人生計画」に他なりません。

いずれ誰にも訪れる「経営者最後の日」に「いい会社だったな」としみじみ振り返ってるジブンを想像してみてください。

1つ目の「新視点・真視点」は

「経営計画は人生計画である」ということ。

(詳説記事)重要視点|「会社の経営計画」と「経営者の人生計画」

シン視点2

3年ではなく「36か月」

時間軸を連続させる

「中期経営計画」というと「3年単位」が一般的です。

しかし、私は「36か月」で策定することをおススメしています。

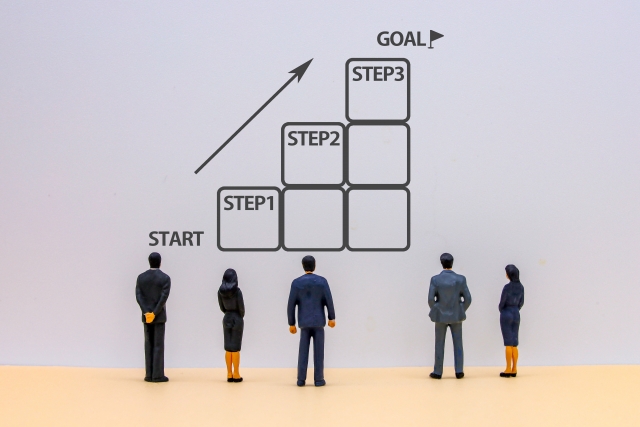

「3段の大きな階段」より、「36段の小さな階段」の方が登りやすいイメージです。

その理由は「連続性」と「具体性」です。

年単位の計画は「年ごとの3つの計画」に分断しやすいのですが、「月ごと」にすることで「連続する1つの計画」として策定することができます。

意外と多い「年度目標の設定」で終わってしまう経営計画が「毎月のアクションプラン」まで具体性を高めやすいことも理由のひとつです。

2つ目の「新視点・真視点」は

「月ごとに36カ月の時間軸で計画」すること。

(関連記事)経営計画の実務|1年が長いならクォーター(四半期)で区切る

シン視点3

PDCAによる経営力強化

経営計画は「手段」。

「目的」ではない。

中小企業でよく見かける意外な事実。

それは「経営計画の目的化」です。

簡単に言うと「計画を作っておしまい」。

「経営計画」は「手段」です。

「目的」は「もっといい会社にすること」です。

「計画」を「実行」し「評価」し「改善」する。

まさに「PDCA」そのもの。

その「P:PLAN」を指す「経営計画」ですが、「運用ありき」です。

PDCAをグルグル回すことで「計画したことは、必ず実現できる」という「経営力」が高くなっていきます。

「磨き方」が上手になっていくのです。

3つ目の「新視点・真視点」は

「PDCAによる経営力強化ツールである」ということ。

【効用】

磨けば得られる4つのメリット

メリット1

アタマがクリアになる

原石を磨く。

つまり「やりたいこと」を整理して「経営計画」としてまとめる。

- 「やりたいこと」は「どうすれば実現できるか?」

- 「やりたいこと」は「どの順番でやるか?」

- 「やりたいこと」は「誰ができるか?」

これをまとめると

「やりたいこと」が「できること」に変換されます。

「思い・想い」を「計画」として具体化するプロセスで、どんどんアタマが整理されていきます。

つまり「クリア」になるのです。

メリット2

いい仲間が集まる

「光る石」には、人が集まります。

人はスキキライがあるので、「好みの石」に惹かれます。

あなたが磨いた「石」が好きな人が必ずいます。

「この石キレイ!」「この石が好き!」

「好みが似た人」が集まります。

つまり「仲間」です。

「いい会社」には「いい仲間」が必要です。

誰でもいいわけではありません。

「経営計画」は磨けばどんどん光りを増します。

それが「会社の魅力」になります。

この「会社の魅力」に引き寄せられた人たちがチームとなります。

つまり「経営計画」に共感、賛同する仲間たち。

「いい仲間が集まる」のです。

(詳説記事)目標設定|組織計画|もっと「いい仲間」を増やす!

メリット3

チームがひとつになる

「経営計画」に共感し、賛同する仲間たち。

「会社の魅力」に集まった人たちです。

チームワークが悪いはずがありません。

すべての中小企業経営者が求める「いいチーム」。

採用、育成、評価、様々な人事施策がありますが、これらは、すべて「経営計画」から派生する個別テーマです。

計画実現のために採用し

計画実現のために育成し

計画への貢献度を評価する

だから、チームはひとつになれるのです。

(関連記事)人が育つ人事評価|目的は「経営計画達成」という重要視点

メリット4

やりたいことを実現できる

とはいえ・・・

「やりたいこと」を「できること」にするのは簡単でない、

「できること」を「実行する」のはもっと難しい。

その上で、「達成・実現」に至っては、不安だらけ・・・。

「経営計画」は、この困難を少しでも軽減するために運用します。

「無計画」で「やりたいことを実現できる」なんて奇跡です。

「無計画」でも「達成・実現」できるとすれば「難易度が低い」か「たまたま」です。

「経営計画」の最大メリットは「やりたいことが実現できる!」こと・・・

もう少し正直に表現すると「実現の可能性をどんどん高めることができる」こと。

「磨かない理由」、つまり「経営計画をやらない理由」はないはずです。

【実務】

経営計画作成ステップ

Step0

ジブンの現在地「動機」

「もっといい会社」にしたいか?

具体的な計画作りの前の「ステップ・ゼロ」。

「ジブンの気持ちの現在地」を確認しておきましょう。

「もっといい会社」にしたいか?

「もっといい人生」にしたいか?

その上で、心が盛り上がってくればOKです!

「もっといい会社にしよう!」

「もっといい人生にしよう!」

「そのための経営計画を立てよう!」

「経営計画の実務」は、簡単ではありません。

この「ポジティブな動機」がなければ「リスク」になりかねないので、とても重要です。

「リスク?」

「面倒だなあ・・・」という気持ちで「経営計画」を策定すると「ホンネでない目標」や「やりたくないプロセス」が混入することが多くなります。

その結果、「使えない計画」「使ってはならない計画」になってしまう「リスク」です。

「ステップ・ゼロ」、最初が肝心です。

Step1

アウトラインの整理

ゴールとストーリーの概要

ステップ1、いよいよ「磨き」のプロセスです。

「経営計画のアウトラインの整理」。

具体的には、「やりたいこと」を実現するために「どうするか?」をイメージすることです。

- 3年後の会社は?

- 現在の会社は?

- このギャップを埋めるストーリーは?

これは「ヒトモノカネ」で考えると整理しやすいと思います。

- ヒト:組織・人員は?

- モノ:商品・サービスは?

- カネ:売上・利益・資金は?

まずは、この「基本形」から始めましょう。

アウトライン(骨組み)なので、このステップはシンプルで構いません。

(参考記事)フレームワーク|ヒト+モノ+カネを「心技体」で拡げる

Step2

36カ月のストーリー

ゴールまでの成長物語と

新たな課題のピックアップ

ストーリーとは「ゴールに至るプロセスを言語化したもの」です。

いわば「成長物語」。

(スタート)

↓

=ストーリー:物語=

あ~して、こ~して

↓

(ゴール)

次のようなチェックをしながら、組み立てていきます。

- ストーリーはゴールまで論理的に繋がっているか?

- 途中に「非現実的願望」が混在していないか?

- 36カ月の時間軸にムリなく収まっているか?

- このストーリーならゴールできる!と思えるか?

例えば、このステップで、「広告で新規顧客が倍増」というストーリーがあるとします。

このストーリーは「広告が期待通りに当たる」ことが前提になっていますが、この前提をよく吟味しなければなりません。

「非現実的願望」の可能性があります。

もし、ここで「広告力に課題がある」ということがあれば「広告力を高める」という新しい目標が現れます。

このストーリーを組み立てていく上で「新たな課題」を可能な限りピックアップしましょう。

「丁寧に磨くこと!」

これが「実現確率の高い計画」の「コツ」です。

Step3

スケジューリング

誰が?いつ?の落とし込み

次のステップは「行動計画」。

ストーリーを36カ月のスケジュールに落とし込みます。

この段階で、キャスティング(担当者)も同時に行います。

- このゴールの担当責任者はだれか?

- ゴールまでのスケジュールは?

担当責任者が、スケジュール通りに行動すれば、本当にゴールできるのか?を繰り返しシミュレーションし、その精度を確認しましょう。

その「原案」が整理できれば、「ガントチャート」で可視化し、そのブラッシュアップ(確定作業)は、必ずその担当責任者を交えて行いましょう。

担当責任者の事情を考慮しないトップダウンの「やりなさい計画」は、実行段階において必ずリバウンドが生じます。

Step4

バランスチェック

同時進行が多すぎないか?

「誰かに集中してる!」

人数が限られている中小企業でよくある症状です。

ガントチャートを「横に見たら」きちんとゴールまでたどり着いていて「できそう」です。

しかし「縦に見たら」どうでしょう?

一人の担当者が複数のテーマを「掛け持ち」になっていませんか?

その「掛け持ち」が「過剰」でないか?を確認しましょう。

「素晴らしいストーリー」も「演者」がいなければ「絵に描いた餅」。

「横」に展開した36カ月のストーリーを「縦」で見直し、担当者バランスに問題がないか?ここで確認しておきましょう。

Step5

数字化・予算化

行動計画を数字に置き換える

ここまでのステップで、かなり「磨き」がかかってきました。

最後の工程は「数字化」です。

- 販売・販促計画

- 生産・開発計画

- 組織計画

それぞれのテーマが整理され「3年後の会社へのストーリー」がかなりハッキリしているはずです。

これらを「数字化」すれば、「予算原案」が出来上がります。

- 販売・販促計画に基づく「売上・粗利・広告・販促」

- 生産・開発計画に基づく「原価や投資」

- 組織計画に基づく「人的コスト」

- 上記に伴う「固定コスト・販管費」

この「予算原案」で計算された利益や資金繰りに問題があれば、ステップを遡って必要な修正を行い「リアリティー」を高めていきます。

この「数字化・予算化」の精度は「経営者の会計力」に左右されます。

もし、不安があるなら、次の2つを必ず行ってください。

- 2年分の総勘定元帳を読む(お金の動きを再確認)

- その上で、当社の数字を最も知っている人を交える(会計事務所の担当者や経理担当者)

注意点は「人任せにしない」こと。

「最後の磨きの工程」は、経営者自身が丁寧に取り組むようにしましょう。

せっかくここまで磨いた原石が「割れてしまう」という泣くに泣けない結末にならないように・・・。

Step6

経営計画書のリリース

経営計画書

- 表紙・タイトル・目次

- 経営理念・ビジョン

- 現状の課題

- 中期目標・短期目標

- 基本戦略+個別戦略

- 実行計画・アクションプラン

- 組織計画(組織図・採用・育成等)

- 予算・利益資金計画

- リスクと対策

ここまでのステップで「36カ月の経営計画」の「ラフ」が出来上がりました。

いよいよ「磨いた石のお披露目」、リリースに向けて「経営計画書」として体裁を整えます。

経営計画書は百社百様ですが、一般的に、左(上)のような構成になっています。

「経営計画発表会」のようなイベントとしてリリースすることが望ましいのですが、その際の注意点は下記のとおりです。

- 全員集合を原則とし、同じタイミング、同じ場所でリリースする。

- 最初に「正しく理解し共有すること」の重要性と、ひとり一人が当事者であることを伝える。

- 36カ月計画をチーム全員で共有し、それぞれが役割を正しく理解できるように配慮する。

- 予算や利益の計画など、非公開ページがある場合は「経営版」と「社員版」など複数のバージョンを作成する。

- 計画書に記載されているスケジュールは、事前に当事者と合意形成を済ませておくこと。

- 質疑応答の時間を作る。

- 録画することで、欠席者フォローのみならず、発表者である経営者自身の反省材料とすることができる。

- 最後に「オシャレに作っても正しく伝わらなければ意味はない」。

【運用】

経営力強化と成果分配

月例経営会議の開催

厳しく運用する

運用の基本は「定例会議」です。

関連者と進捗状況を共有するため「月例経営会議」を定例化しましょう。

営業、開発、製造、管理等、部門別に開催する方法も一考ですが、私は「一堂に会する」ことを提案しています。

その理由は「横連携」がとても大切だからです。

他部門の事情や状況を把握し、相互理解を深めるための絶好の機会です。

ただ、会計情報を非公開としている場合は、その部分だけは経営陣と顧問税理士など、クローズなミーティングとすることが一般的です。

定例会は、次のように厳しめで運用することをおススメします。

- 「経営会議」は「最優先事項」

- 開催日時は、あらかじめ1年分を固定

- 遅刻厳禁。全員揃うまでスタートしない。

- 欠席厳禁。欠席者が出るときは、中止して、全員が揃う日に延期。

厳しすぎる!と思われるかもしれません。

しかし、遅刻欠席が許される経営会議は、残念ながら「経営計画書」の軽視につながります。

せっかくの「経営計画書」をカルチャー(企業文化)として根付かせるためにとても重要です。

「ジブンが磨いた石」を、さらに「チームで磨く石」にステップアップする重要な視点です。

(関連記事)人が育つ仕組み|「いい会議」をすると人材はグングン育つ!

月例経営会議の目的

PDCAを回す場

「月例経営会議」を開催する目的は「PDCA」を回すこと。

「現象共有会議」ではありません。

「課題解決会議」でなければもったいない。

「現象共有会議」のお決まりのフレーズは・・・

「売上が予算比90%でした」でおしまい。

「課題解決会議」であれば・・・

「予算未達の原因は***です」

「この解決のために***を考えています」

「計画」を「実行」して「評価」して「改善」する。

「改善」を「実行」して「また評価」して「また改善」する。

このグルグル回す会議によって、チームは成長し、経営力が強化される、という理屈です。

このPDCAのための会議であることを忘れないようにしましょう。

(参考記事)会計活用|管理会計で経営会議はもっと良くなる!重要6視点

人事評価と成果分配

貢献に報いる仕組み

経営者が掲げる理念や目的、目標に賛同し、共に実行してくれた仲間に報いる仕組みを忘れてはなりません。

そのためのツールが「人事評価」。

経営計画に対する貢献度が「人事評価」に反映されるという「連動性」がとても重要です。

経営計画の実行に

必要なスキルを

「評価基準」で明示

↓

各メンバーが

「伸ばすべきスキル」

を理解

↓

スキルが上がる

↓

経営計画への貢献が高まる

↓

貢献を公正に評価する

↓

成果分配が増える

このロジックによると「人材育成」は「経営計画の実行力を上げるためのトレーニングである」と定義することができます。

人材育成や人事評価も「経営計画が起点」なのです。

(参考記事)中小企業向け人事評価|仕組み作りと運用のアウトライン

あって当たり前のカルチャー

「経営計画」は「諸刃の剣」

成長や成功を目指すなら、経営計画は「あって当たり前」のツールです。

目標、行動計画、育成、評価、成果配分。

これらは、すべて「経営計画」が起点です。

経営計画は「時々作る」というものではありません。

「あって当たり前」をカルチャー(企業文化」として根付かせましょう。

ここで紹介したステップで進めれば、2~3年後、気付いたら「当たり前」になってることに気付けるはずです。

ただ、これは「諸刃の剣」であることに注意です。

- 「経営計画」を作っても「定例会議」を開催しない

- 「経営計画」が「あったり、なかったり」

- 「経営計画」が、経営者発信で「チームは従うだけ」

「経営計画」は、軽視され、当事者意識も芽生えず、何より「信用されない経営者」になってしまいます。

ここでハッキリお伝えします。

「中途半端にやるのはリスクでしかない」

くれぐれもご注意を!

(参考記事)人が育つ仕組み|成長が当たり前という「企業文化」創り

【質疑】

よくある質問・ご相談

中小企業経営者の方からの「よくあるご質問・ご相談」です。

他に、お聞きになりたいことがあれば「お問い合わせフォーム」からご連絡ください。回答はこのページに追記します。

*すべてにお答えできないことを予めご了承ください。

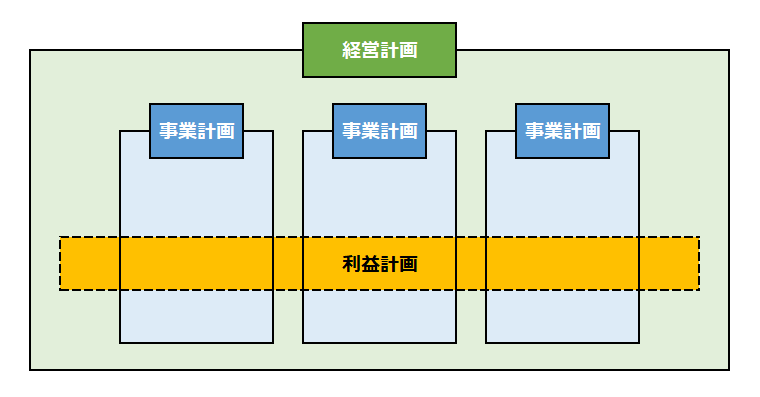

よく混同されがちな「事業計画」は「経営計画」の一部です。

単一事業であれば、結果として「同じ」になりますが、複数事業の場合は、各事業ごとの「事業計画」と、それを統合した「経営計画」には、全体の組織作りや人材育成なども含む経営全体の計画となります。

「予算」や「利益計画」は「経営計画」を数字に落とし込んだものであり「経営計画」の一部です。

「行動計画の裏付けのない数字」は「計画」ではありません。

注意しましょう。

計画修正は柔軟に行うべき、というのが私の考え方です。

計画を早々にクリアした時、反対に大きく下回った時は、当初計画の影が薄くなってきます。

常に「行動の指針」として機能させるためには修正は必要です。

ただ、一定の規律の必要性や事務的な煩雑さも考慮して、修正のタイミングは四半期や半期ごとというのが実務的です。

経営計画は、毎年アップデートします。これは一般的に「ローリング方式」と呼ばれるもので「3年ごとに計画する」のではなく、毎年「この先3年を計画する」という方法です。

せっかくマインドセットを整えて、経営計画の策定に着手しても上手に作ることができなくて悩む経営者が少なくありません。

その原因は「経営計画のスキル」ではなく「レイヤー4:スキル」の不足です。

「基礎スキル」と「経営スキル」の課題を解決することで、改めて考えなくても「経営計画が自然に思い浮かぶ」という状態になります。

経営計画のノウハウの前に「スキルの課題」を解決しましょう。

でも、それには時間がかかる・・・という場合は、相性の良いコーチにサポートしてもらうことも検討してみてください。

【要点】

「いい人生」のための「いい会社」

さて「中小企業の経営計画」について、アウトラインを紹介しました。

経営計画の「シン重要視点」は3つ。

- 「会社の経営計画」は「経営者の人生計画」と表裏一体であること

- 「3年」ではなく「36ヵ月」の連続する時間軸で策定すること

- 「PDCA」をグルグル回す経営力強化ツールであること

「いい人生」のための「いい会社」

「いい会社」のための「経営計画」

「3年後のゴールは?」

「現状は?」

「そのギャップは?=課題」

「どうやって埋める?=解決策」

課題解決は「もっとよくなること」に他なりません。

「経営計画」は、その方法を具体的に示した「ジブンのための経営マニュアル」でもあります。

「本当の経営計画」をカルチャーとして根付かして

「ずっといい会社」に育てていきましょう。

関連記事

目標設定|”逆転の業績連動型”払いたい賞与から利益目標を逆算

経営計画の実務|1年が長いならクォーター(四半期)で区切る

人生計画|中小企業の事業承継は10年スパンで逆算する

目標設定|失敗する経営計画「質が伴わない量的拡大プラン」

課題解決|「目標設定」と「強い気持ち」で収益力を高める

目標設定|利益が目的、売上高は手段であるという重要視点

重要視点|経営者として想い通りに生きるために

人生計画|大損回避!中小企業経営者の「生涯収入」を確認

人生計画|「出口」を知らない経営者はいずれ後悔する

目標設定|利益目標はどうやって決める?6つのパターン

目標設定|組織計画|最高のチームを目指す!

目標設定|組織計画|もっと「いい仲間」を増やす!

目標設定|経営計画の良し悪しは「ゴール=目標」で決まる

目標設定|「定量目標」だけでなく「定性目標」が必要な理由

重要視点|「会社の経営計画」と「経営者の人生計画」

経営計画の実務|成長フェーズに応じた7つのパターン