おはようございます!

今日は2025年第16週の土曜日。

関西は晴天!

絶好のウォーキング日和です!

さて・・・

人手不足が慢性化してきていますが、「いいひと」の採用は順調に進んでいますか?

猫の手も借りたいから採用したのに、余計に手のかかる人材で悪循環していませんか?

「こんなはずじゃなかった・・・」という「採用ミス」の経験があると思います。

では、なぜ「採ってはならない人を採ってしまう」のでしょうか?

多くの経営者が「採用方法の問題」だと思っています。

しかし、その本質的な原因は、それらの経営者が「え!?ウソ!」と驚くような意外な盲点にあります。

今回は、その「採用ミスを繰り返す本質的な原因」を整理します。

「10人~100人規模の中小企業経営者」の方々に向けた「自己投資=経営脳トレーニングのサポート」を目的に、「もっといい会社」に成長するヒントを毎週発信しています。

初めてアクセスしていただいた方は、「このブログについて」をまずご覧ください。

【現状確認】

繰り返す採用ミス

この記事を読んでくれているあなたは、何度か「採用ミス」で後悔したのだと思います。

また、それは「過去の話」ではなく、「今、まさに悩んでいる」のかもしれません。

そして、また次も「うまくいかないのでは・・・」と不安を抱えているのかもしれませんね。

なぜ「採用ミス」を繰り返してしまうのか?と、常にモヤモヤしています。

「いい人材」だと思って採用したのに「よくない人材」だったという現象。

この「採用ミス」は、思っている以上にダメージが大きいものです。

多くの中小企業にとって「緊急度」「重要度」の両面で最優先解決課題のひとつです。

【想定以上】

採用ミスの悪影響の大きさ

ここで取り上げる「採用」は、イベントスタッフのような「一時的かつ量的な採用」の話ではありません。

チームの一員として大切な役割を担ってくれることを期待してする「仲間の採用」のことです。

だから、それをミスると、その悪影響は様々な面に及びます。

- 経済的には、採用コストはもちろんのこと、成果に見合わないのに支払い続ける給与や賞与。

- 組織的には、その「ミスった人材」によるチームへのストレス。

- 精神的には、まさに「なぜ、採用してしまったんだ」「これからどうしよう」という後悔や悩み。

そして、何よりも大きいのは、これらによる「経営計画」への悪影響でしょう。

「もっといい会社にしよう!」という流れに反する「お荷物」を背負ってしまうことになります。

目の前の採用コストだけにとどまらない、その悪影響の大きさを再確認しなければなりません。

【前提整理】

混同している2つの採用ミス

話を進める前に、経営者が期待している「いいひと」について、解像度を高めておきましょう。

「いいひと」とは、会社(チーム)のパフォーマンスを量的または質的に高めてくれる人、ですよね?

「いいひと」がジョインしてくれると、事業のスピードや広がり、深さが変わります。

その期待通りだったら「採用は成功」。

しかし、そうでなかったら「いいひとでなかった」・・・採用ミスです。

あと忘れてはならない、もうひとつのパターン。

入社してから「いいひとでなくなる」。

つまり・・・

- 「よくない人材」を採用してしまう「ミス」

- 「いい人材」なのに「よくない人材」にしてしまう「ミス」

この異なる2つ「ミス」があります。

しかし、経営者のほとんどは、これらを「採用ミス」と一括りにしています。

この記事の話は、前者の「よくない人材を採用してしまうミス」の話です。

後者の「せっかくの人材を、よくない人材にしてしまうミス」は、似て非なる話なので、改めて別記事で紹介します。

この整理をした上で「本質的な課題」の話に進みましょう。

【本質課題】

ミスの原因は「方法」ではない

多くの経営者は「よくない人材を採用してしまう」のは募集や面接などの「方法が原因」だと考えがちです。

しかし、多くの経営者のコーチングをしてきた経験から思うのは「本質的な原因」は次の3つの「解像度の低さ」です。

- 理念の解像度が低い

- ゴールイメージ=何を目指しているのか?

- どんな価値観を大切にしているのか?

- 戦略の解像度が低い

- 理念をどうやって達成・実現するのか?

- そのためのストーリー=「競争優位性」は?

- そのためのスケジュール=「中期経営計画」は?

- 理想のチーム像の解像度が低い

- 理念実現・戦略実行のためのチーム編成は?

- 各メンバーのポジション・役割は?

- 各メンバーに求めるレベルは?

サッカーや野球などのチーム競技を思い浮かべるとイメージしやすいと思います。

強いチームには明確な目標があり、それを実現するための戦略があります。

そして、各ポジションのメンバーに必要な能力や特性が明確です。

いいチームを作ることを「目的」とするなら、採用は「手段」です。

だから、理念や戦略が「ぼんやり」していると、どんな人材が必要か?が次のように「ぼんやり」してしまいます。

- チーム課題を解決するための補強ポジションが、ぼんやり

- 必要とされるスキルセットや、そのレベルが、ぼんやり

- 必要とされるマインドセット(考え方や価値観)が、ぼんやり

- 現在のチームとの適合要件が、ぼんやり

- 採ってはならない人材イメージが、ぼんやり

この「ぼんやり」を解消していない経営者の決まり文句は「人を見定めるのは難しい」です。

「ものさし」がぼんやりしていると測れないのは当然ですね。

採用ミスを根本解決するために「採用方法」の前に、上記の「理念」「戦略」「チーム」の3つの解像度を確認することがとても大切です。

この3つの解像度が高まれば「求める人材像」は、それに伴って自然にハッキリします。

その結果「見定め力」が敏感になるという理屈です。

これが、短期的、一時しのぎではない「本当の採用力」を強化する方法です。

具体的には、下記の記事を参考にしてみてください。

【視点転換】

選ばれる会社になること

以上、「採用する側」の視点で整理してきました。

まとめると「理念の実現・戦略の実行に貢献してくれる仲間と出会うチカラを付ける」ということです。

「当社にとって、いい人材とは?」

「本当に必要としている人材は?」

チームビルディングの視点で、この解像度を高めることで「採用ミス」の確率を下げることができます。

しかし、忘れてはならないのは「採用される側」の視点です。

採用力=「採用する力」×「選ばれる力」

つまり「いいひとに選ばれる会社」でなければ「片思い」で終わってしまいます。

「いい人材」ほど「いい会社」を求めています。

反対に、よくない人材は「入れるならどこでもいい」と思っています。

つまり、「いい会社」でなければ、「どこでもいい」と思ってる人材が紛れ込みます。

それを防ぎ、「いい人材」に選ばれる会社であるためには、「利益と時間の余裕(待遇や勤務時間など)」と「社員満足度」を高くキープすることが「実務的課題」となります。

このテーマについては、下記の記事で詳しく紹介しているので、気になる方は参考にしてみてください。

(関連記事)人手不足対策|採用競争力を強化する自責の視点

【要点整理】

採用力が明暗を分ける時代

さて、どうでしょう?

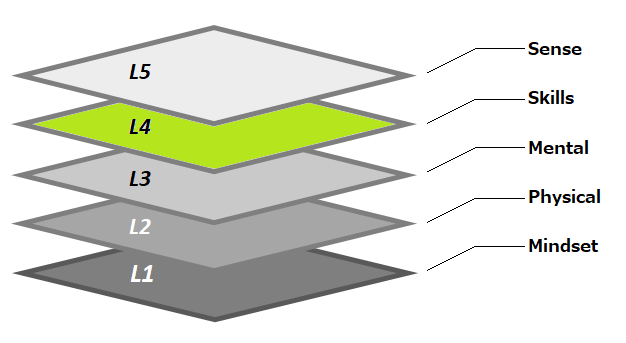

今週は、「採用ミス」を切り口にして、経営脳の第4レイヤー「スキル」の要素である「理念創造力」「戦略構想力」「チームビルディング力」の必要性、重要性を紹介しました。

慢性的な人手不足が続く限り、ますます「チーム作り」が、会社の明暗を左右することはご承知の通りです。

その手段として強化しなければならないのが「本当の採用力」です。

「いい人材を採用できる会社が競争力を高めていく」

言い換えれば・・・

「いい人材を採用できない会社は、益々苦しくなっていく」

現実は厳しく、苦しいどころか「人手不足倒産」で検索してみると「過去最多」「中小企業」というキーワードと共に多くの報道記事が出てきます。

私は「緊急度が高いテーマ」だと思っています。

もし、サポートが必要であれば、いつでも気軽に連絡ください!

以上、お役に立ちますように!