同じスキルを持っていても、成果に差が出ることは少なくありません。

例えば、Excelの関数に詳しい人が必ずしも優れた資料を作成できるとは限りません。

一方、そのスキルは平均的でも、相手の心に響く資料を作る人もいます。

プライベートでも、「お店を探しているんだけど」と相談したとき。

美味しいお店をたくさん知っているのに、なぜか提案がイマイチな人がいます。

反対に、ニーズを見事に捉えた提案をしてくれる人もいます。

その人の「ヒット率」は驚くほど高く、思わず「センスがいいな」と感心してしまいます。

これらから、「成果の差はスキルの差ではなく、センスの差である」と感じます。

もちろん、スキルは不可欠です。

しかし、その使い方次第で、スキルの価値は大きく左右されます。

つまり、スキルを輝かせるのも、埋もれさせるのも、その人のセンスなのです。

では、センスを磨くにはどうすれば良いのでしょうか?

本稿では、中小企業経営者の視点から、スキルとセンスについて考察します。

本稿は、「経営脳の5つのレイヤー:Layer5:センス」の補足記事です。

「10人~100人規模の中小企業経営者」の方々に向けた「自己投資=経営脳トレーニングのサポート」を目的に、「もっといい会社」に成長するヒントを日々更新しています。

本記事は、35年以上にわたり税理士として中小企業経営を支援し、管理会計や経営計画を専門とするマネジメントコーチ・堀井弘三が、その現場で得た豊富な経験と知識に基づき執筆しています。

初めてアクセスしていただいた方は、「このブログについて」をまずご覧ください。

執筆者、堀井弘三のプロフィールはこちらです。

【先に確認】

“センス”と”スキル”の違い

「センスいいね!」「センス悪い!」と、意外と日常から使っている「センス」という言葉。

いざ定義し、言語化しようと思っても難しい言葉です。

「センス」の語源をchat-GPTで調べてみると、次のように教えてくれました。

「センス」(SENSE)の語源は、ラテン語の「sensus」に由来します。

「sensus」は「感じること」「感覚」「意味」を表す言葉です。

このラテン語の「sensus」は、さらにその前段階で「sentire」(感じる、知覚する)という動詞にさかのぼり、「感知する」「考える」といった意味を持っていました。

英語の「sense」もこの流れをくみ、「感覚」や「理解」、「知覚」といった意味で使われるようになりました。

この語源も踏まえて、あえて定義すると「感覚・感じ方」となりそうです。

でも、むしろ無理に翻訳するより、そのまま「センス」と言う方が正確に共通認識できそうです。

「果汁」より「ジュース」って感じでしょうか(笑)。

では、この「センス」は「スキル」と何が違うのか?

私は「言葉遣いの違和感」で区別できると思っています。

「スキル」は、おおむね「強い・弱い」と強弱で表現できるものです。

前述の「エクセルに強い」と同じように「営業に強い」「会計に強い」「管理が弱い」という具合です。

それに対して「センス」は、「スキ・キライ」「良い・悪い」「ある・ない」というように、シロクロつけるような表現がしっくりきます。

また、「スキル」の多くは「教材」や「セミナー等」でインプットでき、また、反復練習や経験によって高まっていくものですが、「センス」には、そのような学習手段はなく、経験の多さに必ずしも比例しません。

さらに「スキル」は、客観的にその習熟度を測れますが、「センス」は、「相手にとっての価値」で評価されます。

例えば「ファッション」はその典型で、同じ服装であっても、「センスある!」と評価する人も「ダサい!」と評価する人もいるという具合です。

人によって「価値」の受け止め方が違います。

この「スキル」との違いが「センス」という曖昧な概念をさらに難しそうなものにしているのかもしれませんね。

【なぜ必要】

“スキル”を活かす”センス”

いきなりですが「センスは必要」です。

冒頭の話のように、「スキル」や「データ」を持っていても、作成した資料が、ポイントがズレている、ボリュームが多すぎる(少なすぎる)、デザインが悪いのように「気の利かないアウトプット」であれば「相手にとっての価値」は高くありません。

「エクセルのスキル」が役立つのではなく、そのアウトプットが相手にとって役に立つのかどうか?です。

「膨大なデータ」の中から、相手にとって役に立つアウトプットができて初めてそれは「値打ちある!」となります。

もちろん、「スキル」も「データ」もあるに越したことはありません。

高いスキルはあった方がいいに決まっていますし、たくさんのデータも同様です。

しかし、高いスキルもたくさんのデータも「センス」がなければ「宝の持ち腐れ」になってしまいます。

スキルも、データも、相手にとっての価値を高める「センス」が必要であり、これは問答無用、議論の余地はないでしょう。

【定義確認】

相手の気持ちを動かすチカラ

もう少し深めましょう。

「相手の役に立つ価値を高めるためにセンスが必要」であることは、問答無用です。

しかし、そもそも「役に立つ」とはどういうことか?です。

私は、相手が「嬉しくなる」「喜んでくれる」「幸せな気持ちになる」など、「相手の気持ち」がその評価軸だと思っています。

「相手の気持ち」が良い方へ動いていることが確認できれば「役に立ってる」と安心していいと思います。

しかし、「喜んでるかも」や「喜んでるはず」というように確認もせずに、「役に立ったはず」と自己評価や自己満足することはアウトです。

この「かも」や「はず」で済ませてしまう人が、まさに「センスのない人」と言わざるを得ません。

「役に立つ」とは、「その価値によって相手の気持ちを良い方へ動かすこと」なのです。

そのためには・・・

- 相手の立場に立って考える

- 相手のニーズを先読みする

- 丁寧なコミュニケーションを心がける

・・・などの配慮や気遣いが大切になります。

このように考えると「センス」とは「価値をマネジメントするチカラ」であり、「相手の気持ちを汲み、その気持ちを良い方へ動かす価値を高める能力」と定義できそうです。

【要注意!】

勘違いは「悪い方」へ動かす

「相手の気持ち」の理解を深めるため、ネガティブなことにも触れておきます。

いわゆる「おせっかい」や「ありがた迷惑」と言われる考動です。

上記で定義した「相手の気持ちを良い方へ動かすことができるチカラ」と言っても「勘違い」すれば、台無しです。

「良かれ」と思ってしたことが「相手の気持ちを悪い方へ動かしてしまう」ことがあります。

- ピントがズレた提案

- マニアックにクオリティを追い求めた結果、アウトプットが遅い

- 結局、邪魔にしかならないお手伝い

- 参考にならないアドバイス

- ダイエット中のメンバーに残業を労う高カロリースイーツ

など、ダイレクトに仕事に関わることから・・・

- 好みの店でないところで受ける接待

- 飲食に誘われてイヤな人はいない、という決めつけ

- お中元やお歳暮など、処分に困る贈り物

など、取引先との付き合いや・・・

- 誰も喜んでない慰安旅行等のイベント

- 公私を越えてプライベートなことへの干渉

など、社内のメンバーとの関係において・・・

さらに「おまけ」すると・・・

- 必要のない「おまけ」

挙げだしたらキリがないですね・・・。

これらは「自分にとって価値があるから、相手にとっても価値があるはずだ」という、自己中心的な考えが根底にあります。

つまり、センスのない人は、相手の本当の気持ちを「考えていない」あるいは「気付いてない」のです。

これらの発生源になる人は、どれだけ「スキル」があっても「センスの悪い人」とレッテルを貼られてしまうので、改めて心当たりがないか自問自答してみましょう。

【自主トレ】

センスを磨く”本当のやさしさ”

さて、「センスを磨くためにどうすればいいか?」です。

世の中には「センス」という言葉では評価しきれないほどの「持って生まれた才能」を感じさせる「天才的なヒーロー」が出現します。

しかし、我々「普通のひと」は、「スキル」と「センス」をどれだけ磨いても「特別な人」にはなれません。

ここでは、そんな「特別なセンス」の話ではなく、「普通のひとにとってのセンス」について考えます。

さて、上記で「センス」とは「価値をマネジメントするチカラ」、つまり「相手の気持ちを汲み、その気持ちを良い方へ動かすことができるチカラ」と定義しましたが、このチカラを高めるために必要なのは「本当のやさしさ」だと思います。

相手を思いやるやさしい気持ちです。

- どうすれば、相手の気持ちが良い方へ動くか?

- 相手は、何がスキで、何がキライか?

- 相手にとって、今、何がもっとも優先されるか?

- 相手にとって、中長期的には何が最適か?

これらの問いに対する「思いやり」「理解」「尊重」の気持ちと、「おせっかい」「ありがた迷惑」を避けるための対話を重ねれば「本当のやさしさ」のレベルを上げることが可能です。

この「相手の気持ちを良い方へ動かす本当のやさしさ」に気付き、考動できるようになると、それに伴って「良いセンス」が身に付くのでは?と私は思います。

この話は、下記の記事で深掘りしています。併せて参考にしてみてください。

(関連記事)これがセンスの正体?「作業」から「作用」に視点を変えてみる

【第5レイヤー】

中小企業経営者の”センス”

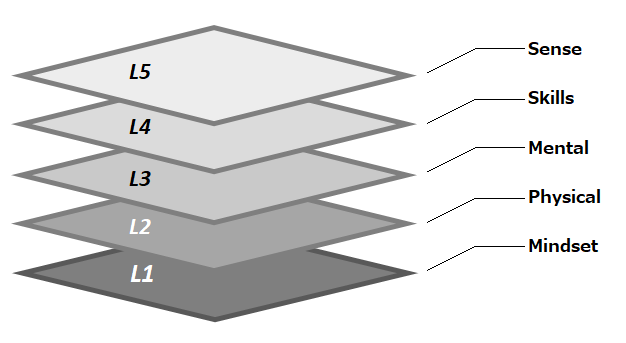

このブログのコンセプトのひとつである「経営脳の5つのレイヤー」において、「センス」は、最上位に位置しています。

「マインドセット」「フィジカル」「メンタル」「スキル」の4つを下位に位置付け、これらを「前提」としています。

その意味は、これらに課題があれば「相手の気持ち」まで配慮する余裕がなかったり、あるいは「相手を思いやる優しい気持ち」があっても、それを表す「スキル」がなければ「口だけ」になってしまうからです。

(参考記事)経営力強化|経営脳はフレームワークで最適化できる|5つのレイヤー

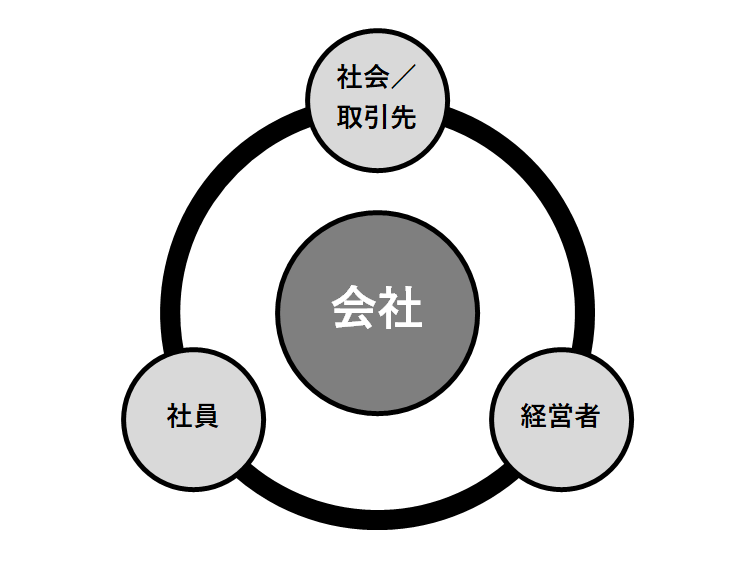

さらに、「会社に関わる人たちの持続的な幸せ」を表す「3Gマネジメント」に照らし合わせると、これを実現するためには、これら3つのグループの人たちへの「本当のやさしさ」が欠かせないことは言うまでもありません。

- 顧客や取引先への「本当のやさしさ」とは?

- メンバーやその家族への「本当のやさしさ」とは?

- 自分自身や家族への「本当のやさしさ」とは?

経営者自身も含めて思いを馳せることが重要です。

(参考記事)経営の原理原則「3Gマネジメント」~「三方良し」と比較解説

【要点確認】

相手の気持ちに思いを馳せる

さて、どうでしょう?

中小企業経営者の視点で「スキル」と「センス」を考えてみました。

- 「スキル」と「センス」の違い

- 「スキル」を役に立たせるために「センス」が必要であること

- 「役に立つ」とは、相手の気持ちを良い方へ動かすこと

- 相手の気持ちを悪い方へ動かす「おせっかい」や「ありがた迷惑」

- 「センス」を磨くためには「本当のやさしさ」が必要であること

- 中小企業経営者にとっての「センス」の位置付け

会社経営の目的は、関わる人たちの幸せを持続させることです。

そのためには、関わる人たちの気持ちに思いを馳せる「本当のやさしさ」が必要であり、それが「センス」となって表れるという結論です。

もし、サポートが必要であれば、いつでも気軽に連絡ください!

以上、お役に立ちますように!