こんにちは!

マネジメントコーチの堀井です。

今回は「経営計画のゴール設定」について整理します。

私は「経営計画の良し悪しはゴール=目標で決まる」と思っています。

ゴールをどれだけ鮮明に設定するか?で経営計画のクオリティは大きく左右されます。

ゴールのサンプルも紹介するので、ぜひ参考にしてください。

この記事は【保存版】成長できる経営計画の作り方「3つの新視点」の補足です。

【重要視点】

ゴールは具体的に言語化する

設定するゴールは「目的」や「目標」のことです。

例えば「旅行のゴール」。

- 「3年後、ニューヨークに行くぞ!」というゴールと

- 「3年後、ニューヨークの5つ星レストランでディナーするぞ!」というゴール。

「良否」ではありません。「何がゴールなのか?」です。

- NYに行くことがゴールなのか?

- NYの特定のレストランのディナーがゴールなのか?

本当は「特定のレストランのディナー」がゴールなのに「NYに行くぞ!」という設定をしてしまうと、現地で予約が取れず「せっかくNYまで来たのに。。。」と悔しい思いをするかもしれません。

ゴール設定において注意すべき基本は「具体的に言語化する」ということです。

【起点始点】

経営計画は、ゴールありき

一般に「中期経営計画」と言われている計画は「3年後の目標や目的を実現するための計画」であり、その良否は「G・S・C」の3要素に左右されます。

- G:ゴール=目的・目標は何か?

- S:シナリオ=ゴールまでの具体的な行動は?

- C:キャスティング=シナリオに関連する人は?

この3つのGSCの「鮮明度」がとても重要ですが、そもそも「ゴールありき」です。

鮮明なゴールがないと、シナリオもキャスティングも鮮明にすることができません。

(参考記事)経営者の計画達成力|バックキャスト思考なら必ず達成できる

【計画根拠】

ゴールと企業理念の整合性

ゴールの根拠となるのは「理念」です。

「経営計画」は「理念実現のためのシナリオ」です。

「中期経営計画」のゴールは「3年後の理念の実現状態」の目標設定に他なりません。

例えば「社会貢献」という企業理念なら、「3年後の社会貢献の状態」が中期経営計画(36か月のシナリオ)のゴールです。

「悪い例」の方が分かりやすいでしょう。

「社会貢献」という理念を掲げている会社の経営計画の目標が、売上10億円という「数値目標だけ」で、その内容は「予算だけ」というケースは少なくありません。

売上10億円が、社会貢献とどう結びついているのか?が明示されていないのです。

せめて「ユーザー数を増やすことで、当社のサービスがさらに広まり、社会貢献度がアップする」くらいのことは「最低限」言語化し「企業理念と計画の整合性」を保たなければなりません。

そういう意味において「企業理念」は「経営計画」の根拠になるものなので、疎かにできません。

「経営計画の作り方がよくわからない」という経営者を観察していると「そもそも理念が鮮明でない」ということがよくあります。

「この事業で何を成し遂げたいのか?」が不鮮明であるので、計画作りでつまづいているのです。

まさに、上記の「GSC」の「G」が不鮮明なので「S」が作れない、という症状です。

(参考記事)【経営者の理念創造力】理念の魅力で人を惹きつけるチカラ

【原理原則】

ゴール設定と3Gマネジメント

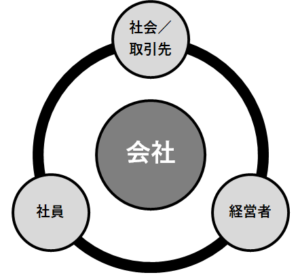

規模や業種に関わらず、すべての会社の経営目的は(表現は百社百様ですが)「関わる人たちの幸せ」です。

得意先や取引先を含む社会全体、社員たち、さらに経営者自身やそれぞれの家族も含めて会社に関わる人たちがみんな幸せになるために会社は存在します。

会社に関わるこれらの人たちの幸せが持続するように(=不幸にならないように)マネジメントすることが「筋道」であり「道理」であり、業種や規模に関わらず、すべての会社に共通するものです。

(参考記事)持続的に正しく成長するための「経営の原理原則」

【3Gマネジメント】

- Group1:社会・得意先・取引先

- Group2:社員たちと、その家族や大切な人たち

- Group3:経営者自身と、その家族や大切な人たち

経営目的が「関わる人たちの幸せ」であり、それが「企業理念」で明示されているなら、経営計画のゴール設定は、この3つのグループの人たちの「幸せ」となることは、自然な流れです。

(参考記事)経営の原理原則「3Gマネジメント」~「三方良し」と比較解説

【目標設定】

36か月後、どうあるべきか?

ここまでを整理すると「経営計画のゴールは、関わる3つのグループの人たちにもっと幸せになってもらうこと」ということになります。

つまり、中期経営計画(36カ月のシナリオ)は「36カ月後、3つのグループの人たちにもっと幸せになってもらうための計画」に他なりません。

来季からの36カ月で、3つのグループの人たちを「どこまで幸せになってもらうか?」の「どこまで=レベル」がゴールです。

「現状でも充分幸せを実現している」のであれば、「現状レベル維持」が目標であり、そのためのアクションが計画になります。

「まだまだ不足している」のであれば「どこまでレベルを高めるか」が目標であり、そのためのアクションが計画になる、という具合です。

この自己認識を深めるにあたり、次のような自問自答を繰り返しましょう。

- Group1:取引先や顧客の満足度や、世間の評判は充分だろうか?

- Group2:社員とその家族や大切な人たちの幸せや満足度は充分だろうか?

- Group3:自分自身と家族や大切な人たちは幸せだろうか?

- 3Gの人たちに対して、迷惑や過度な負担をかけていることはないだろうか?

- 3Gの人たちに対して、当社がもっとできることはないだろうか?

- どうすれば、3Gの人たちの満足度を高めることができるだろうか?

【行動計画】

目標実現のためにやるべきこと

3Gの人たちに対する「36カ月後の当社のあるべき姿」である「目標」が決まれば、次にそれを実現するための「手段」を具体化しなければなりませんが、それが「行動計画=シナリオ」となります。

- 収益性の向上・利益率の改善

- 市場シェアの拡大

- 社員満足度の向上

- 顧客満足度の向上

- ブランド価値の向上

- 内部留保の充実・持続可能な経営力

これらの「個別目標」を達成するために、具体的にどうすればいいか?です。

(参考記事)経営計画の重要視点|仲間と共に幸せになりたい経営者の人生計画

【数値管理】

進捗状況のモニタリング

当然ですが「経営計画」は「ビジネスの実務」です。

「手段目標」には、測定や評価ができるように「数値目標」が必要です。

それぞれの「行動計画」について、具体的な数値目標を設定し、36カ月を通じて、メンバーたちとモニタリングすることを習慣化しましょう。

「数値目標」の進捗状態によって行動計画の実施状況を確認し、それが「経営計画のゴール」に近づいているという実感が、当事者意識を高め、チームのパフォーマンスを高める原動力となっていきます。

売り上げを上げること、利益率を上げること、内部留保を厚くすること、そのために、品質をあげること、また、新商品や新サービスが必要なことなどなど、、、日常の取り組みによって「数値目標」をクリアしたとき、社内外の満足度=幸せがまたワンランク上がるのです。

(参考記事)目標設定|「定量目標」だけでなく「定性目標」が必要な理由

【要点整理】

「いい計画」=「いいゴール」

さて、どうですか?

経営計画の成否を決めるゴールを設定するときの重要視点について整理しました。

- ゴールは具体的に言語化すること

- 経営計画は、ゴールありきであること

- ゴールは、企業理念との整合性が重要であること

- 3つのグループの人たちの幸せをゴールにすること

- 3つのグループの人たちに対する課題を抽出すること

- 「実現目標」のための「手段目標」を具体化すること

- 「手段目標」のための「数値目標」を設定すること

もし、サポートが必要であれば、いつでも気軽に連絡ください!

以上、お役に立ちますように!