過去、どういう経緯で現在に至ったのだろう?

現在、収益力の課題は何だろうか?

現在、資金力の課題は何だろうか?

未来、そのために解決すべき課題は何だろうか?

「もっといい会社」にするためには、経営脳を整え=アタマを良くして「もっといい経営者」になることが唯一の選択肢です。

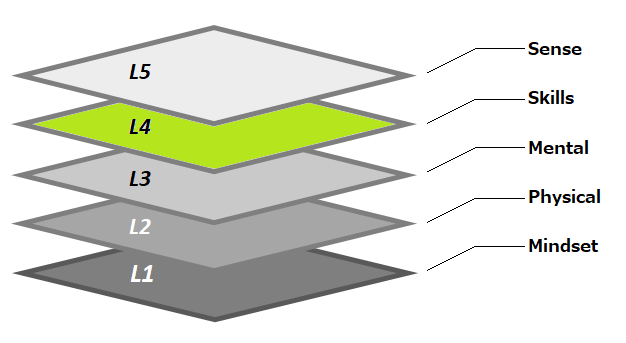

いい経営者になるためのマインドセットと心身のコンディション(L1~L3)を整えたら、次は「第4階層:経営スキル」のトレーニングです。

本稿では、経営脳の5つのレイヤーの「第4レイヤー:スキル」のひとつである「経営者の会計力」について深掘りします。

「10人~100人規模の中小企業経営者」の方々に向けた「自己投資=経営脳トレーニングのサポート」を目的に、「もっといい会社」に成長するヒントを日々更新しています。

本記事は、35年以上にわたり税理士として中小企業経営を支援し、管理会計や経営計画を専門とするマネジメントコーチ・堀井弘三が、その現場で得た豊富な経験と知識に基づき執筆しています。

初めてアクセスしていただいた方は、「このブログについて」をまずご覧ください。

執筆者、堀井弘三のプロフィールはこちらです。

毎月、月初に「マネジメントレポート」が手元に届き、主要KPIを正しく把握できるので、課題に対してスピーディーに手打ちができている。

その結果、収益率や生産性は高く、キャッシュフローには余裕があり、そのキャッシュの裏付けのある内部留保が徐々に増している状態。

「会計力」は、このような状態を実現するための必修経営スキルのひとつです。

- 中小企業経営者にとっての「会計力」とは何か?

- 「会計力」が不足すると何が起きるか?

- 「会計力」のセルフチェックリスト

- 「会計力」を高めるためにどうすればいいのか?

【二層構造】

ヒトのアプリ「基礎と実務」

個々のスキルの前に、まず「スキルの全体像」について要点整理しておきます。

「スキル」は、仕事をするための技能や技術などのことですが、大きく・・・

・・・2つに分類することができます。

基礎スキルは、すべてのビジネスパーソン共通のスキルであり、新人やベテラン、年齢や性別、ポジションなどの違いに関わらず「全員必修」のものです。

このブログでは、その中でも特に優先的に重要と思われる「課題発見力」「計画達成力」「管理力」「仕組力」「コミュニケーション力」「論理的思考力」「拡深思考力」「リーダ力」の8つについて紹介しています。

一方で、経営(実務)スキルは、会社経営特有の技能等であり「ヒト・モノ・カネ・トキ」をマネジメントするための経営者にとっての必修スキルです。

このブログでは「先見力」「理念創造力」「戦略構想力」「チームビルディング力」「会計力」「情報力」「プロジェクトマネジメント力」「伝達力」の8つを特に重要と位置付けて紹介しています。

「経営脳の5つのレイヤー」の最下層に位置する「マインドセットをOSとする」なら、「スキルはアプリ」に相当します。

- 「基礎スキル」は、「標準アプリ」=最初から標準搭載されている「文字入力」などのユーティリティアプリ

- 「経営スキル」は、「専門アプリ」=「会計」「デザイン」「設計」などのように、使う人が職種や必要性に応じてインストールするアプリ

「専門アプリ(経営スキル)」は、「OS(マインドセット)」と「標準アプリ(基礎スキル)」に大きく影響を受けます。

「OS」が古い、あるいはエラーを抱えている場合、どんなに優れた専門アプリをインストールしても、スムーズに動作せず、エラーが頻発したり、システムの動き全体が悪くなったりします。

最悪の場合はフリーズ・・・。

「標準アプリ」にトラブルが生じているときも同様です。

これは、人間のパフォーマンスにもそっくり当てはまります。

人のOSである「マインドセット」に課題があると、「基礎スキル」「経営スキル」に関わらずうまく機能しません。

また、「マインドセット」には問題がないのに、経営が上手くいかないケースにおいては、標準搭載アプリである「基礎スキル」が何らかの問題を抱えていることがほとんどであるというのが、長年のコーチ経験での肌感覚です。

(詳しくは「経営脳の第4レイヤー:スキル」を参考にしてください。)

【定義確認】

数字に強い経営者

必修経営スキルのひとつである「会計力」とは「過去:会計の数字から経営状態を把握するチカラ」や「未来:今後の計画を会計の数字で具体化するチカラ」などを指し、これに長けている経営者が「数字に強い経営者」です。

数字に強い経営者は、月々の試算表や決算書から「会社の過去・現在・未来」を時間軸で読み解くことができます。

特に下記の項目について、具体的に把握しています。

- 収益力

- 「いくら儲かったか?」という結果のみならず、過去のトレンドから「収益体質=稼ぐチカラ」を正しく理解しているので、今後の見通しや短期中期の打ち手を具体的な数字で思考できる。

- キャッシュフロー力

- 「日々の資金繰り」だけではなく、損益と資金の相関関係を理解し「キャッシュを増やすチカラ」の改善や強化を具体的な数字で思考できる。

- 時価純資産

- いま解散したら、いくらのキャッシュになるか?という「清算換金価値」を把握し、実質的な内部留保の目標設定をしている。

【力量不足】

会計力不足での不都合

会社でおきる不都合、言い換えれば経営者の悩みは、その本質的な原因が「経営者の会計力」であることが少なくありません。

その典型的な例を示すので、チェックしてみてください。

自社で起きている不都合は、その真因を他責ではなく、自責で考えることがとても重要です。

- 経営課題が不鮮明

- 過去の経営状況を感覚的にとらえており、本質的な課題に気付いていない

- 複数の経営課題が業績に与える影響を比較分析できないので、課題解決の優先順位を誤る

- 未来想定が甘い

- 現在の状況が継続する場合、中長期的に会社はどうなるか?の想定が甘い

- せっかくの経営計画が経営改善に結びつかないことが多い

- 目標設定とモニタリング

- 目標設定があいまい

- 目標に対する進捗状況の把握や課題分析が曖昧であったり、誤認したりする

- 過剰債務

- 返済能力を超える安易な借り入れを行ったため、完済までの期間が異様に長い

- 収益性の改善より、融資引き出しの方に意識が強い

- 意思決定

- 意思決定の根拠に数字がなく、感覚的かつ希望的意思決定が多くなる

- 意思決定の成否を「運」で済ませてしまう

- コミュニケーション

- 社内でのコミュニケーションにおいて「かなり」「もっと」「ほどほど」など感覚的な言葉が多い。

(参考記事)盲点弱点|経営者の”自責考動”が会社の成長を加速させる

【自問自答】

経営者として学習しているか?

「会計スキル」は、専門分野でもあるので「経営者として、どこまで学習すればいいのか?」分からないかもしれません。

次に、学習すべき必修ラインのチェックリストをを紹介するので、不足している点を見つけてください。

- 会計の基礎知識

- 「借方」「貸方」と聞いてピンとくる。

- 自社の貸借対照表を説明できる。

- 当社の直近の自己資本の額を把握している。

- 当社の損益計算書を説明できる。

- 当社の損益分岐点を把握している。

- 利益と資金の動きのズレを説明できる。

- 当社の収支分岐点を説明できる。

- 参考:今さら聞けない?中小企業経営者のための「複式簿記」超入門

- 参考:今さら聞けない?中小企業経営者必修の「決算書用語リスト」

- 税金の基礎知識

- 会社の税金の申告先や納付先を理解している。

- 決算書と申告書の違いを説明できる。

- 法人税の計算プロセスの概要を説明できる。

- 管理状態の把握

- 過去5年分の決算書と総勘定元帳の保管先を把握している。

- 過去5年分の会計データの保管先や保管方法を把握している。

- 当社の経理担当者と顧問税理士の役割分担を把握している。

- 参考:税理士と中小企業|経営者の良き相談相手?付き合い方に注意!

- 会計力アップの取り組み

- 月次決算を実施し、月々の貸借対照表と損益計算書をチェックしている。

- 毎年の決算書を熟読している。

- 定期的に顧問税理士など、会計の専門家と意見交換をしている。

- 参考:中小企業経営者が会計に「弱い理由」と「強くなる方法」

【自主トレ】

マネジメント会計を実装する!

あなたのトレーニングの参考までに、私のコーチングの現場での取り組みを紹介しておきます。

コーチングの本質的な目的は「経営者の考え方を整えるサポート」であり、実務的なノウハウや方法論を伝授することではありません。

実務的な方法で解決しても、多くの場合、それは一時的な効果で終わってしまいます。

そのような一時しのぎの解決ではなく、経営者本人の考え方という根本的な解決が必要です。

- 経営者の考え方が整えば、行動が改善する

- 行動が改善すれば、結果が変わる

ーーというロジックです。

「整える」とは、漠然としていることを言語化したり、勘違いや間違い、思い込みを正したりして、整理することを指します。

例えるなら「散らかったデスク」。要らないものは捨て、必要なものは整理整頓して「いったんサッパリしよ!」です。

スキルに何らかの課題がある場合、その原因のほとんどは「散らかった考え方」にあります。

「考え方」を整えることができれば、ほとんどの課題は解決します。

以下に、スキルの課題解決のためのコーチングのステップを紹介します。

このステップをトレーニングの参考にしてみてください。

(関連記事)コーチングのご案内

Step1:前提条件を整える

まずは、個別のスキルのトレーニングに取り掛かる前に、その前提条件を確認しておきましょう。

スキルの前提条件とは、経営脳の5つのレイヤーで紹介している「マインドセット」「フィジカル」「メンタル」という3つです。

うまく行かない原因はスキルではないかも?です。

「本当の原因」を確認しましょう。

L1~L3の下位レイヤーに問題がないことを確認すれば、次は「L4:スキル」です。

ここで、大切なのは「スキルを高めたい!」という内発的なモチベーション(WANT)があるか?です。

もし「スキルをよくしなければならない」という外発的な義務感(MUST)であれば「なぜ、欲求ではなく義務感を感じているのだろう?」と、さらに深い自己確認が必要です。

その結果、これも問題なく、「スキルを改善したい!」というWANTを確認することができれば、やっと次のステップに進めます。

Step2:ゴールを鮮明にする

前提が整えば、具体的に「会計力」のトレーニングです。

トレーニングとは、課題解決のための具体的なアクションのことですが、そのためには「ゴールを鮮明にする」ことがとても大切です。

ゴールである「会計力が高い自分自身」とは?

「会計力」とは「過去や未来を数字で語ることができるチカラ」ことです。

例えば・・・

過去と未来の接点である「今」から過去を振り返って「当社の財務体質・収益体質」を理解し、解決すべき課題は数値化できている。また、その課題解決のために、改善すべきテーマも数値目標として具体化され、それは経営計画や利益資金予算として関連者と共有することができている。

これは、ひとつのサンプルですが、あなた自身の気持ちにフィットするあなた自身の言葉で「ゴール」を言語化しましょう。

Step3:3つのKPI

ゴールが鮮明になれば、それに向かって「意識的なトレーニング」を始めます。

「会計力」を高めるために意識するのは「会計の知識=手段」ではなく「KPI=目的」です。

そもそも「何のための会計なのか?」という目的意識がとても重要です。

「KPI」とは「重要業績評価指標:Key Performance Indicators」のことであり、何をKPIにするかは、目的や目標、状況によって様々ですが、中小企業経営のKPIとして最上位にあるのは、前述した3つ。

- 収益力

- キャッシュフロー力

- 時価純資産

これらを最上位のKPIとし、これらを改善し、高めるための下位のKPIとして何が適切か?例えば「限界利益率」「在庫回転率」「利益返済比率」など、自社の事情や課題に照らし合わせて設定することから始めます。

会社を良くするために「何を優先するか?」「何に集中するか?」という「会計という道具」を何を目的として使うのか?という明確な意識が大切です。

(参考記事)中小企業の内部留保|財務基盤を強化する重要KPI

Step4:反復継続して習慣化する

会計は「継続は力なり」の典型的なテーマです。

「会計力」を高め、過去・現在・未来の数字に強くなるためには、反復継続して「会計」を習慣化することが欠かせませんが、その実務が「管理会計・マネジメント会計による月次決算」です。

管理会計を経営者自身にインストールすることで、経営が可視化され、KPIを毎月チェックできるようになります。

これこそが最も有効なトレーニングです。

一般の試算表や決算書は、金融機関や税務当局に報告するための「財務会計」という「一般のルール」に従って作成されており、経営が目的のフォーマットではないので、経営者が経営の実態を把握するには少々分かりづらいものになっています。

それに対して「管理会計・マネジメント会計」は「経営者のための自由な会計」です。

試算表や決算書を経営者用にカスタマイズされた「オリジナルのフォーマット」に変換することで「真実=経営の実態」が見えるようになり、実態把握と同時に課題が鮮明となり「早期発見・早期治療」が可能になります。

コーチングの現場では「月例経営会議」を開催し、レポートを一緒に読解しながらディスカッションを重ね、KPIの理解を深め習慣化するサポートを行っています。

その詳細は「マニュアル」で随時更新しているので参考にしてみてください。

管理会計・マネジメント会計マニュアル

脱・試算表「データドリブン経営のススメ」管理会計・マネジメント会計で経営を可視化

【要点整理】

数字の裏付けがあるリーダー

さて、どうですか?

経営脳の5つのレイヤーの「第4レイヤー:スキル」のひとつである「経営者の会計力」について整理しました。

- 経営者の会計力とは、過去と未来を数字で語るチカラであること

- 会計力が不足すると様々な経営上の不都合が起きること

- 自問自答:会計スキルのセルフチェックリスト

- トレーニングの参考として、会計力の強化コーチングステップ

想像してみてください。

毎月初に「マネジメントレポート」が手元に届き、主要KPIを正しく把握できるので、課題に対してスピーディーに「手打ち」ができ、数字に裏付けされたリーダーシップを発揮している。

その結果、収益率や生産性は高く、キャッシュフローには余裕があり、内部留保は着々と増している状態。

「会計力」は「会計的思考力」でもあり、このような会社の状態にするための必修経営スキルのひとつです。

もし、課題が見つかったなら、トレーニングを重ねて解決しましょう。

サポートが必要であれば、いつでも気軽に連絡ください!

以上、お役に立ちますように!

(追伸)決算書の活用スキルも重要!「決算書活用マニュアル」