こんにちは!

マネジメントコーチの堀井です。

今回は「原点回帰」。

「会社経営における幸せ」について整理しておきます。

会社経営の目的は「関わる人たちの持続的な幸せ」です。

とはいえ、この「幸せ」については、様々な解釈や意見があります。

それが「経営の原理原則」の誤解となってはいけません。

「経営哲学」の土台にもなる考え方です。

「思考の足元固め」の参考にしていただければ幸いです。

「10人~100人規模の中小企業経営者」の方々に向けた「自己投資=経営脳トレーニングのサポート」を目的に、「もっといい会社」に成長するヒントを日々更新しています。

本記事は、35年以上にわたり税理士として中小企業経営を支援し、管理会計や経営計画を専門とするマネジメントコーチ・堀井弘三が、その現場で得た豊富な経験と知識に基づき執筆しています。

初めてアクセスしていただいた方は、「このブログについて」をまずご覧ください。

執筆者、堀井弘三のプロフィールはこちらです。

【定義確認】

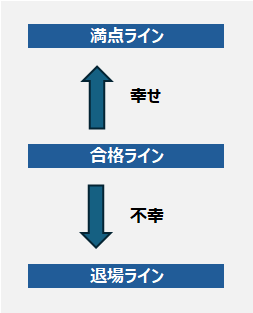

「幸せ」に含む2つの意味

会社経営の目的である

「関わる人たちの持続的な幸せ」。

この「幸せ」には、2つの意味を含んでいます。

- 「不幸」にしない・「イヤな思い」をさせない

- よりよい「幸せの機会」を増やす

「不幸がない会社」を「合格ライン」とするなら、その上に「幸せの機会」を積み重ねて「満点ライン」を目指すというイメージです。

もし、関わる人たちに「不幸・イヤな思い」があれば「不合格」です。

経営者は、まず、会社に関わる人たちの「不幸・イヤな思い」を解消し、「合格ライン」を守る責任があります。

その上で、できる限り「幸せの機会」を増やし、「満点を目指そう!」という考え方です。

「合格ライン」の考え方は、課題整理における「ゼロ線思考法」で詳しく解説しています。併せて参考にしてみてください。

・努力をムダにしないゼロ線思考

・リカバリー課題とアドバンテージ課題に分けて整理すること

・努力しているのに成果に結びつかない原因

・中小企業でよくある放置され気味なリカバリー課題

・急がば回れ!焦ると成果は遠ざかること

【経営目的】

関わる人たちの幸せ

幸せとは「不幸」でないこと

「幸せ」は、その人の感じ方や価値観によるので百者百様であり、そもそも定義付けはできません。

言語学や心理学などのアプローチとは違って、ここで「幸せ」について整理する目的は「経営の原理原則」の正しい解釈にあります。

「経営の原理原則」が目的とする「幸せとは何か?」です。

私は「幸せとは、不幸でないこと」と思っています。

「不幸」とは、イヤな思い、辛い思い、悲しい思いをすることです。

シンプルに言い切れば「イヤな思いをすることがなければ不幸でない。だから幸せ。」という理屈です。

一日が終わって、「今日もイヤな思いをすることはなかったな。今日も一日幸せだった。」と眠りにつくことができれば、充分「最低限の幸せ」を得ていると思います。

とはいえ、生きていると誰でも「今日は、イヤな一日だったな」と凹むような日があります。

上述の「絶対に不幸にしない」とは、経営がその原因にならない、という考え方です。

私の「経営哲学」の土台となった考え方。

あなたは、どう思いますか?

会社は小さくても、

関わる人たちは多い

会社に関わる人たちに対して、「不幸にしない・イヤな思いをさせない」「幸せの機会を増やす」ことが経営の目的です。

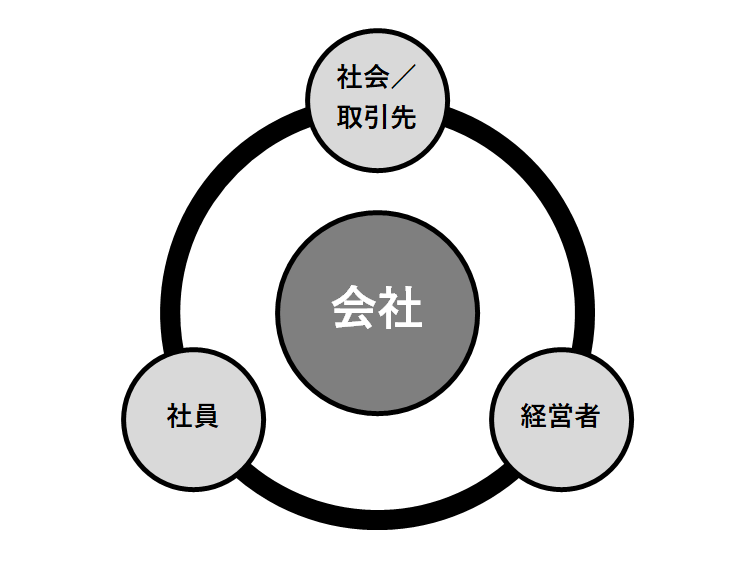

関わる人たちとは「3Gマネジメント」に示す「3つのグループ」の人たちです。

- 得意先や取引先を主とする社会全体

- 社員とその家族や大切な人たち

- 経営者自身とその家族と大切な人たち

これら「関わる人たち」は、思っている以上に多いものです。

社員10人の小さな会社であっても、その家族や大切な人たちが平均4人とすれば、40人が「関わる人たち」です。

子供がいる社員は、その子にとってお父さんであり、お母さんです。

お父さんやお母さんにイヤな思いをさせれば、その子たちにも影響するかも、と思いを馳せることが大切です。

得意先やその他の取引先にも、その周りには多くの人や取引先があります。

小さな会社でも「関わる人たち」は思ってる以上に多いものです。

先に進む前に、改めて「今、誰の幸せや不幸を考えているのか」を再確認しておきましょう。

この記事では、近江商人の「三方良し」との比較で「3Gマネジメント」の詳細を解説しています。

- 「近江商人の三方良し」

- 「世間」

- 「買い手」

- 「売り手」

- 「3Gマネジメント」

- 「社会・取引先・顧客」

- 「社員と、その家族や大切な人たち」

- 「経営者と、その家族や大切な人たち」

【反面教師】

経営が不幸の起点となるとき

不幸にしない

=「イヤな思い」をさせない

関わる人たちが「イヤな思い、辛い思い、悲しい思い」をすると合格ラインを下回ってしまいます。

「不幸にしない」というと少々重く感じるので、考えやすくするため、ここでは「イヤな思いをさせない」としましょう。

会社経営によって、誰かに「イヤな思い」をさせてないか?

つまり「経営が不幸の起点」になってないか?

中小企業でよくある「イヤな思い」をリストアップします。

もし思い当たることがあれば、このリストを反面教師として「考えや行動を改めるきっかけ」にしてください。

得意先・取引先・社会の

イヤな思い

会社と取引先との関係は、昔から

「Win-Win」

「持ちつ持たれつ」

「共存共栄」とよく言われるように、どちらか片方が我慢したり犠牲になったりするものではありません。

また、会社も社会の一員であるという「当たり前」。

これらを忘れると、次のようなことが起きてしまいます。

- 商品やサービスが期待に応えられていない

- 約束や納期、契約を守らない

- 接客や応対の態度や言葉遣いが心地よくない

- 商談やクレームにおいて不誠実

- 立場を利用した不当な契約

- 契約等の条件変更を押しつける

- 担当者がコロコロ変わる

- 税務や労務を含む法令違反

- 倫理観、道徳観が低い

社員と

その家族や大切な人々の

イヤな思い

社員が会社で次のようなことで「イヤな思い」をすると、その家族や大切な人たちに対しても良くない影響があるものです。

- ハラスメントやいじめを含む人間関係の諸問題を軽視、放置

- 長時間労働や休日出勤が当たり前になっている

- 評価や待遇がブラックボックス、または不公平なルール

- 残業代の未払いや、有給休暇が取れない雰囲気

- 業績不振、低待遇などによる将来不安で、安心して働けない

- 成果を認めない、意見やアイデアを聞いてもらえない、無視される

- 経営者や上司の気分や感情にふり回されることがある

- 威圧、強制、脅迫など、恐怖を感じることがある

- フィジカルケアやメンタルケアへの配慮や仕組みがない

- お互いに感謝が少ない職場

経営者と

その家族や大切な人々の

イヤな思い

少々厳しいことを言うと、経営者自身の「イヤな思い」は自業自得です。

しかし、それが家族や大切な人たちの「イヤな思い」の原因となっていることが少なくありません。

- 経営者の心身の健康を心配

- ストレスで八つ当たり

- 仕事のウエイトが高く、家族との時間が少ない

- 家族や大切な人たちが抱えている諸問題に無頓着

- 業績不振による、家計への影響

【目標設定】

幸せの機会を増やす経営

さて、「合格ライン」は守れていましたか?

もしあれば、それが「リカバリー課題」であり、優先的に解決すべきテーマです。

リカバリー課題が解決され「合格ライン」を超えれば、次は「アドバンテージ課題」の解決です。

「アドバンテージ課題」は、合格ラインから、さらに満点ラインを目指すための課題解決です。

「イヤな思いは無いよ」という、3つのグループの人たちに「もっと幸せ」になってもらうための課題解決。

この領域は「幸せの感じ方」が、人によって違うため「こうすればいい」というテンプレートはありません。

ただ、気を付けたいのは「おせっかい」「おしつけ」「ありがた迷惑」にならないことです。

そのために必要なのは「耳を傾けること」。

関わる人たちは「どんな幸せを期待しているのか?」を素直な気持ちで聞く。

その期待に応え「幸せの機会」をできる限り多くすることが「満足度=幸せ感」を高めます。

これが「アドバンテージ課題」の解決です。

- 得意先の満足度

- 取引先の満足度

- 社員たちの満足度

- 社会の満足度

- あなたの家族や大切な人たちの満足度

- そして、あなた自身の「ジブンの満足度」

「あなたの会社に大満足!=幸せ!」と評価してもらうため、どうすればいいか?

それぞれを高めるための重要な視点については、下記の記事で詳しく解説しています。

もっと深めたい方は、ぜひ、こちらの記事も参考にしてみてください。

【現実の壁】

理想論か?そうではない経験談

大切なことなので、もう一度確認しておきます。

会社経営の目的は、

「関わる人たちの持続的な幸せ」。

- 合格ラインを守るため、絶対に「不幸」にしない・「イヤな思い」をさせない

- 満点ラインを目指すため、たくさんの「幸せ」の機会を増やす

このテーマは、考えれば考えるほど「理想と現実のはざま」に足を奪われがちです。

当たり前のことなのに、簡単じゃないですよね?

なぜなら、人によって「幸せ・不幸」のスイッチが違うからです。

同じことをやっていても「幸せ!」と思う人、「イヤ~な思い」をする人がいます。

私は、「カラオケ」が大キライなので、勤務時代の「打ち上げの余興」でいつも「イヤな思い」をしていました。

仲間たちは「おお盛り上がり」でしたがw。

こんな簡単なことでも「相違」があります。

ましてや、会社のルールや制度、仕組みとなれば「ワンチーム」なんて夢物語。

ただ「カラオケ嫌い」な、私みたいな者でも「打ち上げで慰労しよう!」と気遣ってくれているボス(経営者・社長)の気持ちは嬉しく思い、感謝もしていました。

私は、この経験から「みんなのために、みんなのことを考えるリーダー」って大切だと学びました。

ルールや制度、経営方針など様々なことに意見相違はあるのが現実です。

しかし、それ以上に「ワンチーム」に最も大きく影響するのは「リーダーの姿勢」です。

その後、税理士として多くの経営者と接し、また、自分自身も20数年間にわたって会社経営をしていたときを振り返ると「普遍的な道理やな」と、思いを強くしています。

できる限り「満点ラインを目指す」という姿勢そのものが「もっといい経営者」として成長する秘訣だと思います。

その姿を周りの人たちは見ています。

伝わっています。

だから「もっといい会社」になるのです。

「幸せなんて理想論だ!」と思う人も少なくないと思うので、この経験談を共有しておきます。

(詳説記事)【経営の原理原則】正しい成長のための経営の軸と道理

【要点整理】

「ずっといい会社」へ

さて、どうでしょう?

私の「経営哲学」の土台となった「経営の原理原則=幸せ」について深掘りしました。

「みんなのために、みんなの幸せを考える経営者」の姿勢が、「もっといい会社」に必要です。

即効性はないかもしれません。

しかし、その地道な経営姿勢が「企業文化:カルチャー」として根付いていきます。

それが「ずっといい会社」という高みに行く方法だと思います。

もし、サポートが必要であれば、いつでも気軽に連絡ください!

以上、お役に立ちますように!

このブログについて

>このブログは信用していいのか?

>サイトマップ:全記事リスト

>ブログランキング

【関連記事】

原理原則をもっと深める

「きっといい会社」が「ずっといい会社」に成長する3ステップ

会社経営の目的は幸せと言うけど、「幸せ」ってなんだ?

もっといい経営者に成長するための「自己投資型生活」のススメ

「社員の幸せな人生」、経営者に責任はあるのか?

「いい会社」の条件:その3「経営者自身の幸せ」

「いい会社」の条件:その2「社員たちの幸せ」

「いい会社」の条件:その1「取引先や得意先、社会の幸せ」

あなたにとって「いい会社」とは?|最良の中小企業サンプル

チェックリスト│中小企業が「経営品質」を見直す10の視点

中小企業の成長|背後から忍び寄る「膨張」のヤバイ予兆

経営の原理原則「3Gマネジメント」~「三方良し」と比較解説

【最重要視点】会社は手段に過ぎない|本当の成功とは?

チェックリスト|経営不振の中小企業が原因に気付く10カテゴリ

正しい成長のための最重要視点「利益は経営の目的ではない」