こんにちは!

マネジメントコーチの堀井です。

今回は、経営脳:Layer4(経営スキル)のひとつ「チームビルディング力」です。

私の専門中の専門でもある経理部門の話なのですが、バックオフィス機能の中心であるにも関わらず「チームビルディング」の構想において、どうしても「枠外」となりがちです。

「裏方さん」のイメージが強い部門ですが、チームパフォーマンスを高めるために「攻めに転じること」はとても重要なので「経理部門はウラではなくオモテに出てもらおう!」という提案です。

*本稿において「管理会計」とは「中小企業の経営管理を目的とするマネジメント会計」を指します。

「10人~100人規模の中小企業経営者」の方々に向けた「自己投資=経営脳トレーニングのサポート」を目的に、「もっといい会社」に成長するヒントを日々更新しています。

本記事は、35年以上にわたり税理士として中小企業経営を支援し、管理会計や経営計画を専門とするマネジメントコーチ・堀井弘三が、その現場で得た豊富な経験と知識に基づき執筆しています。

初めてアクセスしていただいた方は、「このブログについて」をまずご覧ください。

執筆者、堀井弘三のプロフィールはこちらです。

【課題認識】

中小企業の経理部門の現状

私は、税理士として30年以上にわたり様々な中小企業の経理部門の人たちと接してきました。

今、振り返ると「攻めてるな~!」と思う担当者はごくわずかで、ほとんどの経理部門の担当者は、いわゆる「事務方」でした。

毎月、請求書や領収書の整理と出納、それに伴う会計データ入力が主たるルーティン業務。

「おとなしく・真面目な人たち」がほとんどです。

また、イレギュラーなことや、決算&申告処理は顧問税理士に相談や代行を依頼するので、チャレンジの機会もそう多くはありません。

月々の仕事の成果である「試算表」も、最終アウトプット責任は顧問税理士が担っていることが多く、経営者との接点も「日常の事務的な話」がほとんどで、経営に携わることもありません。

むしろ「そういうことには関わりたくない」という経理担当者も少なくありません。

一方の経営者も「経理担当とは、そういうポジションだろう」と違和感もなく、それが「経営課題」という意識も希薄です。

実際、それで目立ったデメリットもリスクもなく、ある意味「平和」であり、バカボンのパパの決め台詞「これでいいのだ」がピッタリのセクション(ポジション)というのが中小企業の現状でしょう。

【視点転換】

事務処理から情報処理へ

経営者も経理担当も「これでいいのだ」と平和に過ごしているところに、私のような「会計オタク」が紛れ込むと、いっきにザワザワし始めます。

経理担当者から「平和を乱す侵略者!」という目を向けられることもしばしばです。

しかし、その熱く鋭角的な視線を快感に感じる私は、ますます「侵攻意欲」が湧くものです。

「管理会計」の設計&導入プロセスでの「あるある」シーンです。

「これでいいのだ」と何の疑問も持っていなかった経営者は「マネジメント会計」のプロトタイプ(試作バージョン)を目にしたとたん「これスゴイやん!」と衝撃を受けると同時に、「(経理部門が)このままじゃアカンやん!」と掌を返したように意識が変わります。

「ふふふ・・・これやし、やめられへんねん!」と、私の快感もほぼ絶頂です。

「試算表」で、売上と利益の「結果」しか見てなかった経営者が、利益計算のプロセスである「原因」が見え、さらに、いままで気にもしていなかった「時価純資産」が毎月チェックでき、さらに、未来予測までできるようになるので、当然と言えば当然です。

【意識改革】

抵抗勢力から協業仲間へ

さらに、私は畳みかけます。

「私が永遠にサポートできるならコンサルを続けますが・・・」

私も生身の人間、「職業寿命」も残り僅かなので、いつまでも「代行」することはできません。

「この管理会計のノウハウを御社にインストールしませんか?」

この提案を拒む経営者は過去皆無です。

しかし「抵抗勢力」が立ちはだかります。

そうです、私を「侵略者」としか見れない経理担当者です。

「自分のやり方で平和な日々を過ごしていたのに・・・」と、意識的に「ブラックボックス化」していた経理業務に土足で侵略する私に「できません」「知りません」「私の担当ではありません」さらに「この給与ではワリが合いません」と、チカラの限りの防衛手段を講じてきます。

こっちは30数年の知識と経験と、そして、抵抗勢力を駆逐する知恵を持った百戦錬磨の堀井先生です。

ここでは書けない「企業秘密」を持って、そのカベを難なく突破し、彼ら彼女らは陥落し、その後はありがたいことに「頼りがいのある協力者」としてマネジメント会計を学び、仲間として協業してくれるようになります。

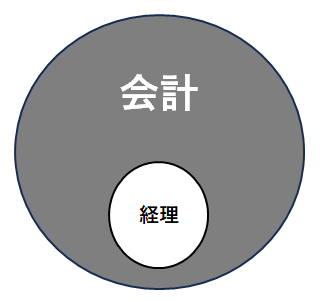

経営者と経理担当の視点と意識が、「経理という狭い領域」から「会計という広く深い領域」に変われば「オレ流の会社」が「会社らしい会社」に変わります。

会社では最低限の事務処理をして、決算申告は顧問税理士に任せ、報告される数字はせいぜい売上と利益と、あと納税額。

「こんなもんでしょ?」「これでいいのだ」と思っていた経営者が、「時価純資産」を最重要KPI(KGI)とし、未来予測による目標設定をする「会社らしい会社」に変わるのです。

経理部門は「経理の事務担当」から「会計の情報担当」として、「事務方」と呼ぶには失礼な存在となります。

よく聞く「攻めのバックオフィス」に変わるプロセスです。

(参考記事)会計は「事務処理」ではなく「情報処理」であるという視点

【役割革新】

経理部門から会計部門へ

晴れて「経理部門」から「会計部門」に生まれ変わったらミッションも変わります。

今まで「正確に経理処理をすること」がミッションだった経理部門は「迅速かつ正確に経営情報を提供すること」がその役割となります。

「経理」は「会計」の一部であるので、従来の仕事は変わらず今まで通りですが、下記の「会計業務」が追加されます。

まさに「事務担当」から「情報担当」へのシフトです。

- 試算表を加工したマネジメントレポートを毎月アウトプット

- 予算統制(立案とモニタリング)

- 月例経営報告会(仮称)のファシリテート

ちなみに、担当業務の領域が経理から会計にシフトするにあたって「昇給」も検討してあげてください。

仮に、月給5万円アップしても、私みたいな高額コーチに依頼することを思えば激安です(笑)。

【実務手順】

会計部門への3ステップ

どうすれば「経理」から「会計」にシフトチェンジできるのか?

実務の詳細は「こちら:マネジメント会計で経営を可視化」を参照してください。

その要点は下記のとおりです。

Step1:視点と意識の転換

まず、経営者自身が「会計データで経営状況を早く、正しく把握したい」という「想い」を経理部門に伝えます。

そのためには、従来の試算表だけでは物足りないので「管理会計」を導入し、活用したい旨を語り、協力を取り付けることから始めます。

この時に、顧問税理士にも同席してもらいましょう。

顧問税理士の理解と協力も不可欠です。

Step2:アウトプットの設計

「管理会計」を導入すれば、どうなるのか?

百聞は一見に如かずです。

アウトプットである「マネジメントレポート」のフォーマットの「たたき台」を経営者自身が作成し、顧問税理士、経理部門と共有します。

「毎月、この数字を見たい」というメッセージが可視化されます。

そうすると、経理部門や顧問税理士から「それは難しい」「ムリだ」「ムチャだ」など、様々な意見が出てくるはずです。

この一見「抵抗」に見える意見は、実務に落とし込むための貴重な情報です。

「どうすれば難しくなくなるのか?」「そのムリやムチャに価値はないのか?」など、ディスカッションし「できる方法」を模索し、「たたき台」を「実務」にブラッシュアップしていきますが、これが「アウトプットの設計」となります。

Step3:走りながら作る

「管理会計」を成功させるコツは「走りながら作る」です。

最初から「完成品」を求めるといつまでたってもスタートできません。

ラフ&ラフでいいので、とりあえずスタートさせ、毎月のレポートの「物足りなさ・改善点」をその都度改良改善を積み重ねていくと半年~1年後には「立派なマネジメントレポート」が出来あがります。

このプロセスにおいての注意点は「まだ全然アカンやん!」という態度を見せないことです。

「ちょっとづつ良くなってるやん!」と小さな進化も喜び、導入に努力してくれている経理担当への労いがとても重要です。

経営者が「全然アカンやん!」という態度を示すことは、経理担当に「ほら、だからムリって言ったでしょ!」という中断させる口実を与えることになるからです。

これ以上は「ネタばれ」になるので、ここでは書けませんが「経営者と経理担当」の協業であることを忘れないように取り組みましょう。

数か月後、気が付けば「経理担当」は「会計担当」に成長しているはずです。

(関連記事)管理会計フル活用|内部留保を高める中小企業の重要KPI-8選

【要点整理】シフトチェンジ!

さて、どうでしょう?

「攻めのバックオフィス」の中心部門である「経理担当」を「会計担当」にシフトチェンジするためのステップを紹介しました。

- 経営者と経理担当者の視点と意識を変えること

- 会計部門のミッションは「情報処理」であること

- 経理から会計へシフトチェンジする3つの実務ステップ

- Step1:まずは、視点と意識の転換から始める

- Step2:経営者と経理担当が協業してアウトプットを設計する

- Step3:走りながら作ること

もし、サポートが必要であれば、いつでも気軽に連絡ください!

以上、お役に立ちますように!