経営者は「会社の成長」を願い、それを「目標」として設定します。

「売上目標**億円!」「シェアナンバーワン!」「海外進出!」など、さらなる高みを目指すことは決して悪いことではありませんが、「ナニか忘れてない?」といつも気になります。

ここまでの「勢い」が、これからも続くという自信の表れかもしれませんが、量的拡大に伴って、経営の難易度はどんどん高くなっていきます。

これまでの「勢い」では、対応しきれないことが次々と発生するものです。

年商や規模など「量的成長」は大切ですが、それに見合う「質的成長」が伴わないと「成長」どころか、いつ破裂してもおかしくない「膨張」になってしまうことが珍しくありません。

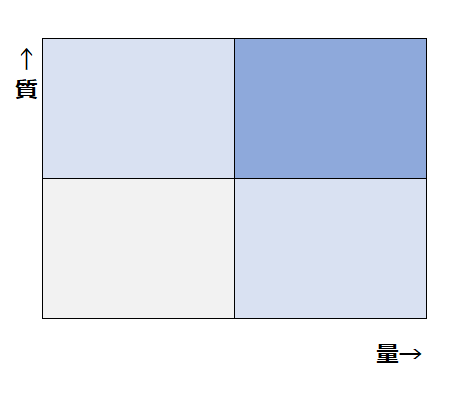

本稿では、成長を量と質のマトリックスで整理する視点を紹介するので「経営計画」を検討するときの参考にしてみてください。

このブログでは「10人~100人規模の中小企業経営者」の方々に向けて「自己投資=経営脳トレーニングのサポート」を目的に、「もっといい会社」にするためのヒントを発信しています。

初めてアクセスしていただいた方は、「このブログについて」をまずご覧ください。

【盲点弱点】

拡大に見合う社内体制は?

上述したように、売上高や規模の拡大を目指すことは決して悪いことではありません。

むしろ「当社がお役に立てる範囲を広げる」という意味では「使命」と言っても過言ではなく、さらに言うと「拡大の大義」でもあります。

世の経営者には、大いに「さらなる高み」を目指して、社会の繁栄に貢献して欲しいと思います。

しかし、このような拡大志向の経営計画のサポートでは、必ずと言っていいほど、次のようなシーンがあります。

次の中期経営計画では「年商2倍」を目標にしようと思う。

いいね~!

そのシナリオは?

~して、~して、~すれば達成できると思う。

なるほど。

それは、現メンバーで可能なん?

いや、新たに採用しないとね

さすがに、その規模なら、リーダークラスの役割や責任も大きくなるね。

確かに「ナベブタ組織」では限界だね・・・

多くの場合「どうやって売るか?」についてのマーケティング戦略など、「外のこと」は比較的リアルにイメージしていても、その拡大に伴う「内のこと」のイメージが結構「あいまい」です。

「売上規模」や「活動範囲・拠点数」の拡大に伴って、組織作りや人材育成の難易度が上がります。

しかし、その適応が遅れて、目標が「絵に描いた餅」になってしまうことがよくあります。

仮に「チカラワザ」で量的拡大ができたとしても、そのリバウンドが様々な不都合となって表れます。

「さらなる高み」を目指すことは、決して悪いことではありません。

しかし、それに伴う「内のこと」を忘れないようにしなければなりません。

【失敗事例】

“成長”のはずが”膨張”

歴史を振り返っても「規模拡大」によって「膨張」してしまう会社は少なくありません。

時代の寵児のように華やかなデビューをしても、数年経つと「あの人は今」みたいになるケースもそうです。

表面的にはどんどん規模が大きくなり、知名度も増していても、内情を覗くと、その代償のように社員や取引業者の犠牲があったり、あるいは、規模拡大にクオリティーが追い付かず顧客離れが起きていたり、といった「バランスを欠いた経営」になるケースは多々あります。

これらは「量」に偏った目標設定が原因であり、「質」を疎かにした当然の結果だと私は思っています。

(関連記事)「成長企業の幸福」と「膨張企業の不幸」

【両立視点】量的目標と質的目標

この話、どっちが大切か?という話ではありません。

「量」と「質」は切り離せないワンセットであり「量と質」なのです。

「量の目標」のための「質の目標」を設定する必要があります。

このときの「質」の多くは「組織作り=チームビルディング」がテーマとなります。

「量の拡大」のために必要となる人材の採用や育成、さらには、指示命令系統、権限や職務分担などのルールなどです。

「拡大する量」に見合う「質の向上」について目標設定をし、その目標実現のためのストーリー、シナリオを言語化しなければなりません。

この「量的拡大と組織作りのバランス」の視点が疎かにすると、いつ破裂するかわからない膨張へまっしぐらです。

(関連記事)【経営者のチームビルディング力】理想のチームに育てるチカラ

【課題整理】

量と質のマトリックスで可視化

頭の整理はシンプルなマトリックスで整理します。

横軸に「量的拡大」を取り、その拡大過程において、どの程度の「質の向上」が必要か?を整理するためのフレームワークです。

シンプルに例示すると「売上2倍なら、チームは?」「売上3倍なら、チームは?」と、その規模に応じたチームの想定です。

このマトリックス(フレームワーク)で考える際のテーマの例をリストアップしておくので参考にしてみてください。

顧客満足

- 量的に拡大しても、顧客満足に問題は生じないか?

- 品質やサポート体制をキープできるか?

- スケールメリットによって、さらに向上させることができるか?

優先順位

「量」と「質」、バランスを取るのが困難と見込まれる場合・・・

- 成長過程のリスクテイクとして「量」を優先させるか?

- それとも「質」が伴うのを待つか?

増員とリーダー育成

「量的拡大」に伴って・・・

- 必要となる人員の採用

- 増員に伴う役職者(ミドルマネジメント)の配置

- それぞれの育成

・・・をどうするのか?

リスクリスト

「量」の拡大に応じて・・・

- どのようなリスクが想定されるか?

- そのリスクに対して、どのような準備や対策を講じるか?

- その体制は?

モニタリング

「量」は、販売データや顧客リスト等でモニタリングをしますが・・・

- 「質」は、どのようにしてモニタリングするのか?

- 「質の低下」をどのようにして早期発見するのか?

【要点確認】

質も伴うから成長できる

さて、どうですか?「成長目標を量と質で整理する視点」について紹介しました。

- 「さらなる高み」を目指すなら「量」と共に「質」も忘れないこと

- 成長するはずが膨張してしまっては本末転倒であること

- 「質」で検討すべき中心は組織作りであること

- 顧客満足度、施策の優先順位、増員とリーダー育成、リスクなどについて課題を整理すること

本稿では「組織作り」にフォーカスしました。

ただし、お気付きのように「量的拡大」とともに「動く資金規模」も大きくなります。

「会計視点」においても「質」を高めなければならないので、併せて注意しましょう。

人のこと、お金のことなど、「量的目標」とともに「質的目標」を検討すると「量的目標の下方修正」も選択肢になります。

「イケイケ!」の勢いも大切ですが、それは「質が伴ってこそ」です。

勢いで膨張してしまっては本末転倒です。

関連記事も含め参考にしてみてください。

もし、サポートが必要であれば、いつでも気軽に連絡ください!→「お問い合わせフォーム」

以上、お役に立ちますように!