こんにちは!

マネジメントコーチの堀井です。

今回は「最適解」について整理します。

日ごろの判断や意思決定が「最適解」かどうかの振り返りです。

誰でも、過去を振り返って「あのとき、しくじったな」という記憶があるはずです。

その時、ベストな判断や意思決定ができなかったことに対する後悔や反省です。

趣旨は「どうすれば、常に最適な判断や意思決定ができるのか?」。

判断力や決定力のアップデートの参考にしてみてください。

「10人~100人規模の中小企業経営者」の方々に向けた「自己投資=経営脳トレーニングのサポート」を目的に、「もっといい会社」に成長するヒントを日々更新しています。

本記事は、35年以上にわたり税理士として中小企業経営を支援し、管理会計や経営計画を専門とするマネジメントコーチ・堀井弘三が、その現場で得た豊富な経験と知識に基づき執筆しています。

初めてアクセスしていただいた方は、「このブログについて」をまずご覧ください。

執筆者、堀井弘三のプロフィールはこちらです。

【課題発見】

最適な意思決定ではない理由

なぜ「最適な判断」や「最適な意思決定」ができないのか?

それには「できない理由」や「しない理由」があります。

次の4つの主な理由に分類してみました。

- 勘違いや思い込みをしているから

- 回避するから

- 気付いてないから

- 感情が邪魔してるから

それぞれについて振り返ってみましょう。

どれも心当たりがあるのではないでしょうか?

理由1

勘違いや思い込みをしてるから

最適な判断や意思決定が「できない・できなかった」理由の一つ目は、勘違いや思い込みによるものです。

勘違いというのは、安易な直観が間違ってたというケースです。

多くはのちに「軽率だった」という後悔が残ります。

思い込みというのは、正しい選択肢があるのに、間違った方の選択肢が最適と信じて疑わないケースです。

多くが「根拠のない自信」や「過去の成功体験の流用」であったりします。

いずれも、後々落ち着いてよく考えればわかるのに、その判断や意思決定の時点では気付かず最適解を逃しています。

理由2

回避するから

二つ目は「しない・しなかった」理由です。

実は「これが最適解ではない」と分かっているのに、別の解を選択してしまうケースです

難しいから、面倒だから、とりあえず「やりやすい方」を選択。

あるいは責任転嫁や、誰かへの忖度。

「心当たり」、ありますよね?

誰でも、分かっているくせに「あえて最適を回避」してしまい、結果、反省や後悔。

そんな経験があると思います。

理由3

気付いてないから

三つ目は「まさか!」です。

「最適」と信じて疑わずに判断、意思決定したのに、期待とはまったく違う結果を招いたことはありませんか?

その原因は、「情報が完全ではなかった」「情報が間違ってた」、あるいは「自己認識が甘かった(身の程知らず)」などです。

その時点で「重要な判断材料」に気付かず誤った意思決定してしまうケースです。

理由4

感情が邪魔してるから

四つ目も経験があると思います。

「冷静ではなかった」というケースです。

過度の緊張や不安、あるいは、怒りや焦りなどによって、間違った判断や意思決定をしてしまうこと。

さらには、客観的な合理性が無いのに、自己中心的な「スキキライ」で決めてしまうこと。

この感情に邪魔されるケースもよくある理由のひとつですね。

(参考記事)経営者の課題発見力:ゴールファーストで課題に敏感になる

【本質再考】

本来どうあるべきか?

「なぜ、最適解が必要なのか?」も重要ですが、そもそも「最適解とは何か?」を整理しておきましょう。

意思決定の重要視点1

誰のため?

ここで立つ問いは「誰のための意思決定なのか?」です。

経営者は、誰のために判断や意思決定をするのか?です。

ここで大切なのは「経営の原理原則」に立ち返ることです。

会社は、関わる人たちの持続的な幸福のための道具に過ぎません。

会社を良くすることが目的なのではなく、目的たる関わる人たちが幸せになることで「いい会社」になるのです。

この「筋道」や「道理」に照らして考えると「経営者は、会社に関わる人たちのために判断や意思決定をする」ということが分かります。

間違っても「経営者のためだけの意思決定ではない」ということです。

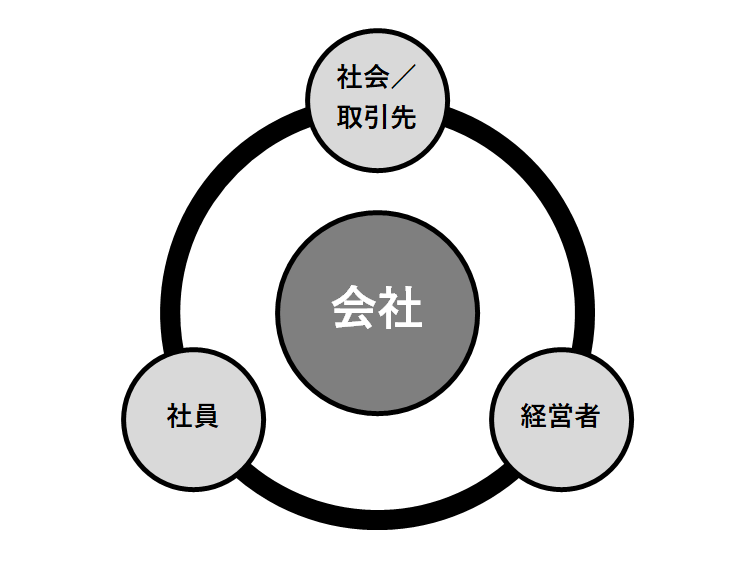

ここで登場するのが、このブログの基本コンセプトでもある「3Gマネジメント」です。

- Group1:顧客や取引先を主とする社会

- Group2:社員とその家族や大切な人たち

- Group3:経営者自身とその家族や大切な人たち

経営者の判断や意思決定によって、経営者自身も含むこの3つのグループの人たちに

- 「迷惑をかけることにならないか?」

- 「イヤな思いをさせることはないか?」

という最低限の合格ラインを守れるか?です。

さらにできることなら、その最低限の合格ラインを越えて、より満点ラインに近づく判断や意思決定は無いか?

つまり「3Gにとってもっと良い解はないか?」と考えることが、重要であり、また、それが経営者の責務でもあります。

意思決定の重要視点2

短期ではなく中長期

もうひとつ忘れてはならないのは「その場しのぎは最適解ではない」ということです。

たとえ、その瞬間は最適解と思っても、それが持続せず、いずれリバウンドが来るようでは「いっときのごまかし」でしかありません。

むしろ「今は我慢の時」として、3Gの誰かに一時的な負担が生じたとしても、それが中長期的には最適解である、ということもよくあることです。

誰かが一時的な負担によって辛い思いをせざるを得なくても、それを「仕方がない」と放置することなく、なるべく早期に解消し、加えてそれに報いることで中長期的にはプラスにすればいいのです。

時間軸も判断や意思決定には大切な視点であることを忘れないようにしましょう。

【自己内観】

不都合を自責で振り返る

さて、どうすれば「常に最適解を導けるのか?」です。

そのためには、「なぜ最適解を導けないのか?」という、自分自身の「思考のクセ」を知ることです。

4つの理由を上述しましたが、自分自身の過去の判断や意思決定には、どんな「クセ」があるか?を自己内観し、それを認めることから始めましょう。

- 勘違いや思い込みが強くないか?

- 回避するクセは無いか?

- 気付かないことが多くないか?

- 感情的になっていないか?

そのために、現状抱えている「経営課題」を鮮明にしましょう。

販売の不都合、人事の不都合、財務の不都合、それら会社で生じている不都合の本質的な発生原因は「自分自身の過去の意思決定の結果である」と「自責」で振り返ることです。

(参考記事)盲点弱点|経営者の”自責考動”が会社の成長を加速させる

その上で、過ちを特定し・・・

- じゃあ、最適解はなんだったんだろう?

- 別の意思決定をしていれば、この不都合は防げたんだろうか?

・・・を考え・・・

- それが「たまたま」だったのか?

- それとも、よくあることなのか?

・・・をさらに考えることで「自分の思考のクセ」を知る手掛かりになります。

(参考記事)固くなってるアタマを柔らかくする方法

【深耕視点】

最適解にたどり着く思考習慣

「常に最適解を導いてない自分の思考のクセ」が特定できれば、次は軌道修正するための「経営脳のトレーニング」です。

経営脳をトレーニングする目的は、アタマをもっと良くして「最適解を導く確率を高めること」と言っても過言ではありません。

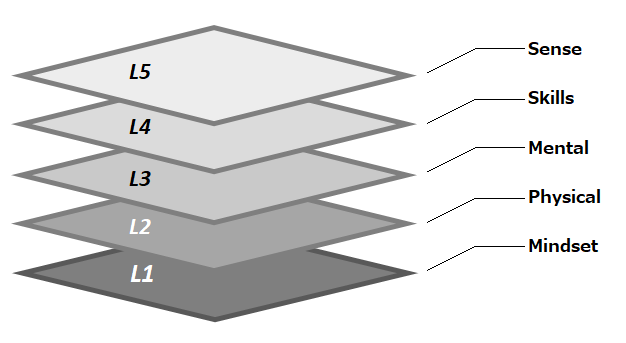

L1:マインドセット:

最適解のため、経営脳をもっと良くしようという思考と志向

L2+L3:フィジカルとメンタル:最適解を導き出すための心身のコンディション

L4+L5:スキルとセンス:より最適なアウトプットをする技術や感性

こうして「経営脳の5つの構造」を確認すると、下層ほど重要なことに気付くと思います。

「正しさを考えるチカラ」である最下層の「L1:マインドセット」に課題が残っていると、スキルやセンスが「間違った使い方」をされる危険性があります。

また、どれだけ「正しい考え方」や「優秀なスキル・センス」を持っていても、心身のコンディションを崩していると「感情的なミス」を犯すことも考えられます。

このように、最適解にたどり着く思考習慣を要素分解すると「経営脳の5つのレイヤー」が重要なことがお分かりいただけると思います。

「最適解のためのスキルやセンス」の前に、下層の「マインドセット」や「心身」に課題があれば、そちらを優先的に解決しましょう。

【本質認識】

最適解はリーダー支持に通じる

さて「チーム視点」でも、この「最適解」について整理しておきます。

「チームカルチャー」は、次項で紹介しますが、その前に「チームのリーダー」について重要なことを書き添えておきます。

それは「リーダーの最適な判断・最適な意思決定が、支持率に大きく影響する」ということです。

常に本質に迫るような判断や意思決定を重ねるリーダーは、それによって信用や信頼を積み重ねていき、その結果として周囲からの高い支持を得ています。

逆を想像すればよくわかると思います。

判断や意思決定に誤りが多かったり、また、本質から脱線して「自己保全」や「自己利益」を目的とするような判断や意思決定をするようなリーダーには誰もついていきません。

最適解は、求める結果のためだけではなく、リーダーに欠かせない「支持率」にも通じています。

経営者は、リーダーとしてこの本質を忘れてはなりません。

(関連記事)経営者のリーダーシップ:共感と協力を集めて支持率を上げる

【企業文化】

最適か?を深耕するカルチャー

リーダーたる経営者が、常に本質的かつ最適な判断や意思決定をする姿は、口にしなくても、安易な判断や意思決定を戒める牽制になります。

とはいえ、背中を見せるだけではなく、日常のコミュニケーションのなかで「それが最適か?」「他に考えられる選択肢はないか?」と、さらに本質に迫るきっかけを創出することが大切です。

思い付きや思い込みによる安易な判断や意思決定を避け、常に「最適」を志向するメンバーで構成されるチームのパフォーマンスは「望むところ」だと思います。

この「最適か?」を深耕する習慣は、経営者個人にとどめることなく、チームのカルチャーとして展開していきましょう。

(関連記事)人を育てる視点|経営者自身が「成長のお手本」となること!

【要点整理】

最適解を考えてない自分を反省

さて、どうでしょう?

中小企業経営者にとって、とても重要な思考習慣である「最適解」について整理しました。

- 【課題発見】最適な意思決定ではない4つの理由

- 理由その1:勘違いや思い込みをしているから

- 理由その2:回避しているから

- 理由その3:気付いてないから

- 理由その4:感情が邪魔してるから

- 【本質再考】本来どうあるべきか?2つの重要視点

- 意思決定の重要視点1:誰のための意思決定か?

- 意思決定の重要視点2:中長期的にも最適か?

- 【自己内観】不都合を自責で振り返ること

- 【深耕視点】常に最適解を導くため、経営脳を整え「アタマをよくする」こと

- 【本質認識】最適解はリーダー支持にも通じていること

- 【企業文化】最適か?を深耕するカルチャーにすること

常に「これが最適だろうか?」「他に考えられる選択肢はないだろうか?」を思い浮かべる思考習慣が会社をもっと成長させることになります。

「はじめの一歩」は、まず「最適解を考えていない自分を反省することから」です。

もし、サポートが必要であれば、いつでも気軽に連絡ください!

以上、お役に立ちますように!