経営者は「売上**億円」「経常利益**千万円」というように「目標の数字」を持っています。

ただ、その「目標の数字」の達成率(クリア率)には、差があります。

常に目標を達成する人、ときどき達成する人、達成率が低い人、様々な「結果」があります。

「何が違うの?」「その原因は何?」と、これは私のようなマネジメントコーチにとって重大関心事のひとつです。

その観察から、ひとつの共通点が見えますが、そのひとつが「行動目標」を持っているかどうか?です。

本稿では、中小企業の収益性改善にフォーカスし、「数字目標」のための「行動目標」の効果について整理しておきます。

本稿は「中小企業向け|管理会計・マネジメント会計の設計と運用の概要」の補足です。

「10人~100人規模の中小企業経営者」の方々に向けた「自己投資=経営脳トレーニングのサポート」を目的に、「もっといい会社」に成長するヒントを日々更新しています。

本記事は、35年以上にわたり税理士として中小企業経営を支援し、管理会計や経営計画を専門とするマネジメントコーチ・堀井弘三が、その現場で得た豊富な経験と知識に基づき執筆しています。

初めてアクセスしていただいた方は、「このブログについて」をまずご覧ください。

執筆者、堀井弘三のプロフィールはこちらです。

【影響要因】

目標達成を左右する3つの要因

良くも悪くも、目標達成を左右する主な要因は3つです。

目標の具体性や根拠

そもそも、です。

売上目標や利益目標の具体性や根拠で結果に差がつきます。

「願望」や「なんとなく」などのように、根拠がないものなのか?

「過去の実績」や「戦略戦術」など、理詰めで組み立てたなのか?

一言で「目標」と言っても、その裏側の事情は様々です。

結果を求めるなら、根拠の裏付けがある具体的な「目標設定」が必要です。

目標のレベル

売上や利益の目標レベルが高すぎて未達ということもあれば、反対に、低い目標なので常にクリアというように、実績は相対的に評価されることが多く、一種のバイアスやなと思うことがあります。

| A社 | B社 | |

|---|---|---|

| 目標 | 1000 | 2000 |

| 実績 | 1800 | 1800 |

| 達成率 | 180% | 90% |

「外部目線」で両社を比較すると、A社もB社も実績は同じですが、達成率は倍の開きがあります。

人は「目標の2倍近くをクリアしたA社」と「目標を達成できなかったB社」と評価しがちです。

実績は同じなのに、目標で印象が全く変わります。

つまり、目標のレベルによって、心や気持ちに差が生じるのです。

- 高い目標の方が、モチベーションが上がるチーム

- 高すぎる目標であれば、戦意喪失してしまうチーム

- 達成可能性の高いレベルで設定して常に達成感を感じたいチーム

それぞれのチーム事情を考慮して「意図したレベル」に設定する必要があります。

目標達成のためのシナリオ

目標達成率の高いチームは、そのためのシナリオが具体的です。

「気合い」も「根性」も必要かもしれません。

しかし、その気持ちを注ぐシナリオの有無で差が付くことはいうまでもありません。

この「目標達成のためのシナリオ」の具体的な言語化が重要です。

これが、「行動目標」になります。

【目標分解】

“数字” を “行動” のために細分

「行動目標」を立てやすくするため「数字目標」を分解するサンプルを紹介します。

時間軸で分解

行動しやすくするために、まずは時間軸での分解です。

「年間目標」を「月次」に展開するとき「単純な12分割」にしていませんか?

具体的な「行動目標」に分解するためには「季節指数」など「月々の特性や事情」を考慮する必要があります。

また、飲食業など業種によっては「日時展開(=毎日の目標設定)」も行動しやすくするために効果的です。

単価×顧客数に分解

売上高を「単価×顧客数」で表すことができる業種の場合は「単価の目標」と「顧客数の目標」に分解します。

この数字をベースにすることによって「単価アップのための行動」「顧客数アップのための行動」というように目標達成のためのアクションプランに落とし込みがしやすくなります。

顧客別に分解

顧客数が少ない業種の場合は「顧客別(月別)売上の目標」に分解することで「顧客別行動」に落とし込みがしやすくなります。

打席数×打率に分解

打席数とは、提案数や訪問回数などであり、打率とは成約率です。

「接触回数の目標」をクリアするための行動と、「成約率の目標」をクリアするための行動に分けることで「やるべきこと」の整理がしやすくなります。

その他

上記の他にも「個人別」「チーム別」「時間帯別」「エリア別」「商品・サービス別」など、目標を何に分解するかは、業種や規模によって様々考えられるので、あなたの会社にフィットした方法を検討してみてください。

その際のポイントは「行動しやすくなるか?」です。

(参考記事)フレームワーク|アタマがもっと良くなる「分解思考」

【実行管理】

モニタリングの仕組み作り

次は、実績や実際の行動のモニタリングです。

「計画通りに行動できているか?」「その行動によって数字が付いてきているか?」

そのための仕組みが「管理会計・マネジメント会計」ですが、まだ導入・活用していないのであれば、この機会に「データドリブン経営」にチャレンジすることを検討しましょう。

(参考記事)中小企業のデータドリブン経営の主軸は「マネジメント会計」

【課題解決】

PDCAを高速回転させる

収益性を改善するための「行動目標」ですが、この「真のねらい」は、目標を達成することを通じて「収益力を高めること」です。

ここで紹介した「行動目標」は、伝統的なフレームワークである「PDCA」の「P:Planning」に過ぎません。

収益力を高めるためには、「達成・未達」の結果のみをモニタリングするのではなく、そこ(実績)に至るプロセスを分析し、行動の適正性を確認し、必要な改善や軌道修正に結びつけて、それをチームで共有することが欠かせません。

そのためには、目標設定した後は、PDCAを高速回転させることが重要です。

月次評価のみならず「今週・今日の行動はどうだった?」というように週次や日時など短いスパンで「数字」と「行動」を振り返るカルチャーが育てば、チームはワンランク成長します。

(関連記事)チームのパフォーマンスを高めるための成長カルチャー創り

【参考書式】

売上目標設定ワークシート

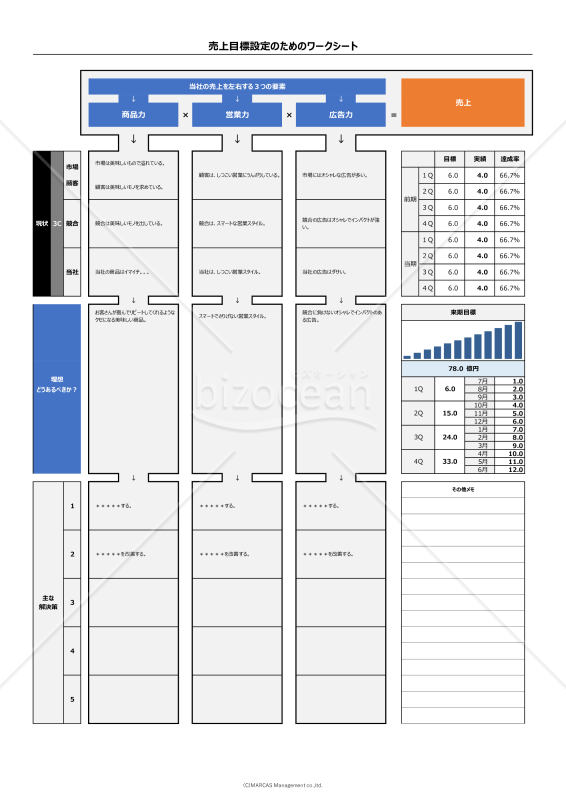

売上拡大のための課題とその解決方法を可視化し、次期売上予算を立案するためのワークシートを公開しています。

次の手順で、販売や売上拡大についての「現状認識」と「課題整理」をして「解決策」を具体化し、数値目標に根拠付けをします。

- まず、当社の売上を左右する3要素をピックアップします。

一般的には「商品力」「営業力」「広告力」などですが、飲食店なら「接客力」、通販業なら「カスタマーサポート」など、業種によって、これら以上に重要な要素がある場合は、書き換えて利用してください。 - 現状認識。いわゆる「3C分析」のフォームになっています。重要3要素について「市場・顧客」「競合」「当社」の現状を整理しましょう。

- 3つの要素について、本来はどうあるべきか?を言語化して整理しましょう。

- 上記の「現状」と「あるべき姿」のギャップである課題の解決方法を整理しましょう。

- 課題解決によって決めた月次売上の目標を入力することで年間目標が合計されます。

ダウンロードサイト:ビズオーシャン:売上目標設定のためのワークシート

【要点整理】

目標のためにどう行動するか?

さて、どうですか?中小企業の収益性を改善するためのひとつの手法として「数字目標」を「行動目標」に分解する方法について整理しました。

- そもそも「目標」には、具体性や根拠が必要であること

- 目標達成のためのシナリオが必要であること

- 「行動目標」への分解例として4つ

- モニタリングの仕組みとしてマネジメント会計が必要であること

- 行動改善のためにPDCAを高速回転させること

案外「目標達成のために、どう行動するか?」が曖昧な中小企業が少なくありません。

心当たりはありませんか?

もし、サポートが必要であれば、いつでも気軽に連絡ください!

以上、お役に立ちますように!