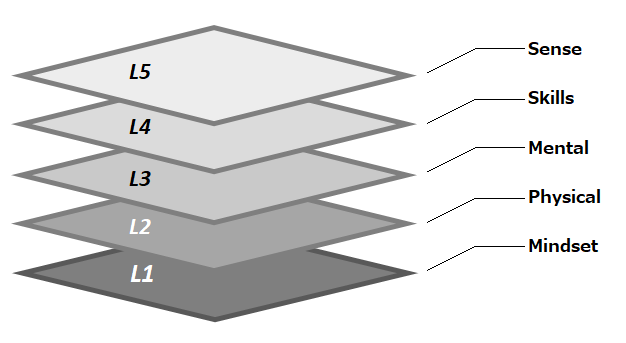

経営脳の第5レイヤー、

センス。

経営者の「感じ方」で

会社の「価値」は大きく変わる。

「センスが良い考動」か?

「センスが悪い考動」か?

それは、経営者の「感じ方」次第。

10人~200人規模の中小企業経営者の「自己投資=経営脳トレーニングのサポート」を目的に、「もっといい経営者」「もっといい会社」に成長するヒントを日々更新しています。

40年近く税理士として中小企業経営を支援し、経営計画や管理会計、組織作りを専門とするマネジメントコーチ・堀井弘三が、その現場で得た豊富な経験と知識に基づき執筆しています。

初めてアクセスしていただいた方は、「このサイトについて」をまずご覧ください。

【イントロ】

価値の優劣が決まる

先に書いておきますね。

本稿は「ビジネス」の話です。

「芸術的なセンス」の話ではありません。

ビジネスは「価値創造活動」と言えます。

「金銭」を「他者の価値」と交換すると「コスト」が発生します。

「価値」の優劣によって「交換比率」が決まります。

「自社の価値」を「金銭」と交換すると「売上」が立ちます。

この「価値の優劣」を左右するが「経営者のセンス」です。

「センス」が良ければ、交換比率が高くなり「より高く」売れます。

「センス」が敏感だと「目利き=他者の価値評価」が正確なので「適正価格」で買えます。

だから、「センス」に課題があると、「価格競争」や「コスト高」という経営課題を抱えることになります。

つまり「センス」は「違い/差」を感じ取る力ということができます。

私たちは、この理屈を特に意識することなく・・・

「お!センスあるやん~」

「センスないわ~!」

「ぜんぜん、フツーやん」

・・・と日常的に「誰かのセンス」を評価しています。

「経営者のセンス」は良いに越したことはありません。

「経営脳の第5レイヤー:センス」について深堀りしてみましょう。

【構造理解】

経営脳における位置づけ

センスは、経営脳の5つのレイヤーの最上層(Layer5)に位置します。

定義しておきましょう。

センスは「差を感じ取り、価値創造の起点となる感性」。

価値の差を捉え、カタチに変換する手助けをする能力です。

センスは、いわば「アタッチメント」のような特徴があります。

- マインドセット:考え方がちょっと違う

- フィジカル:カラダのメンテ方法がちょっと違う

- メンタル:ココロのメンテ方法がちょっと違う

- スキル:アウトプットがちょっと違う

このように、下層の4レイヤーに「違い」=「差」をつけるのが「センス」です。

「センスの良し悪し」で、

「良い方向の差」になることもあれば、

「悪い方向の差」になることもあります。

「センスの強弱」で、

「大きな差」になることもあれば、

「微妙な差」になることもあります。

反対に、下層の4レイヤーの「おかげ」も小さくありません。

他のレイヤーが整っていないと、そもそも「差を付けよう」という考動に及びません。

だから「センスが良い人」は「感性」を支える下層の4つのレイヤーが前提として整っているものです。

これを裏返すと「せっかくの感性」を持っているのに、下層4レイヤーに課題があるので「埋もれている」ということもあり「あ~あ、もったいないなあ・・・せっかく、いいセンスを持っているのに」と思うことが少なくありません。

【重要視点】

センスの3つの仕事

これは「感覚そのもの」ではなく「経営脳」の話です。

「センスが良い・悪い」ではなく

「センスをどう磨くか?」。

そのために「センスの正体」の解像度を高めましょう。

「センスの仕事」を3段階に分けてみました。

1)感知:差に気付く

複数の対象を見て「何かが違う」と気づく。

うっかり見逃してしまいそうな「ちょっとした差」を見逃さない。

「同じに見える人」と「違いが見える人」。

この「ちょっとした差」は「ちょっとした意識」で、感知しやすくなります。

2)判断:良否を見極める

感知した差や違いを評価し

「どちらがいいか」を見極める。

「なんか違う」ことに気付いて

「これが違う」と特定すること。

特定すると

「こっちがスキ・こっちがキライ」と、判断しやすくなります。

3)要件化:スキルに引き渡す

次が「仕事」です。

「判断した差」を、カタチにするために「スキル」に伝達。

「価値ある差」を、

「こうすれば改良できる」

「こうすれば実現できる」というように

「カタチにする具体的な方法」に落とし込む。

そうすれば

「イイモノ・イイコト」が実現します。

この3つが「センスの仕事」です。

実際に「実装」するのは「スキルの仕事」。

「こうすれば!」まで感じても

「スキル(=実現能力)」が受けきれなければ

「アイデアどまり」、という理屈です。

【相違確認】

スキルとの違い

「スキル」と「センス」の違いが「あいまい」になることがあります。

以下「ざっくり」比較しておくので参考にしてください。

- スキルは「できる・できない」もの

- センスは「いい・わるい」もの

- スキルは「知ってる・知らない」もの

- センスは「感じた・感じない」もの

- スキルは、経験や学習の量と比例するもの

- センスは、経験や気持ちの質と比例するもの

- スキルは、人の評価が分かれないもの

- センスは、人によって評価が分かれるもの

【優先要素】

8つのテーマでチェック

さて、各論です。

センスを磨くために、まず現状を確認することから始めましょう。

ここでは、経営者のセンスにおいて特に影響力が大きい8つのテーマをリストアップします。

センスは、これらの「総合力」と言えます。

- Check1:好奇心

- 差や違いに対して積極的に興味や関心を向ける力

- 好奇心がなければ、そもそも「差」に気付かない。「これ、なに?」がセンスの起点

- Check2:移入力

- 他者の好き嫌いの評価軸を正確に感じ取る力

- 「相手にとっての価値」を理解するために、「相手のものさし」で観察する

- Check3:観察力

- 対象を見続ける力

- 「ざっと・さっと」ではなく「差」が見えるまで継続する

- Check4:緻密力

- 対象の細部にまでこだわる力

- 「ざっくり」「おおまかに」ではなく、「かすかな違い・わずかな差」を詰める

- Check5:比較力

- 複数を比較し、その違いを具体的に抽出する力

- 「なんとなく違う(感覚)」を「ここが違う(言語)」に変換する

- Check6:発想力

- 新しいアイデアや独自の視点を生み出す力

- 偶然ではなく、意図して「違うモノ・違うコト」をアウトプット

- Check7:構成力

- 感知した複数の要素を組み合わせて、より高い価値に変換する力

- 組み合わせ方の差や違いで、新たな価値を構成する

- Check8:執着力

- 安易な妥協をせず、求めている解に至る力。

- 「まあ、これでいいか」で終わらせない粘り強さ

【課題抽出】

センスを自問自答

8つの要素について、自分自身に問いかけてみてください。

- 好奇心:周りに気になるものは多いか?

- 移入力:相手の気持ちに興味があるか?

- 観察力:ずっと見続けられるか?

- 緻密力:些細なことが気になるか?

- 比較力:違いを言葉にしているか?

- 発想力:差や違いを出すことがスキか?

- 構成力:組み合わせを変えているか?

- 執着力:しつこいか?

「できている」と「できていない」を仕分けして、課題を明確にしましょう。

【参考まで】

私が心がけていること

ここで公開するかどうか、迷ったのですが・・・

私はセンスを高めるために次のようなことを意識しています。(順不同)

もし、参考になるならと思って公開します。

- 自分をあきらめない=自分のセンスはきっと良くなるという可能志向

- 「あの人のようになりたい」というセンスがいい憧れの人のマネしてみる

- 他の意見に左右されることなく、自分の素直な気持ちでスキキライをハッキリさせる

- 服や持ち物、振る舞いなどのオシャレに気をつかい、褒めてほしい人に褒めてもらえるように努力する

- 「(いい意味で)みんなと違う」「ヘンやな」という他からの評価を喜ぶ

- カッコいい・カッコ悪いにこだわる

- 話す機会があれば、必ず「オチ」を付ける(関西やし?)

これらは「私の場合」です。

「あなたなりの方法」を探してみてください。

【要点整理】

優しさに敏感な経営者になる

さて「経営脳:第5のレイヤー:センス」について整理しました。

- センスとは「差を感じ取り、価値創造の起点となる感性」であること

- センスには「感知→判断→要件化」の3つの「仕事」があること

- 8つの要素(好奇心・移入力・観察力・緻密力・比較力・発想力・構成力・執着力)の総合力であること

- センスは、下層4レイヤーのアタッチメントであると同時に、それらに支えられている「持ちつ持たれつ」のレイヤーであること

目的は「もっといい会社」に成長することです。

経営者の「感性」が、

良くも悪くも、

会社の「価値」に大きく影響します。

「芸術的なセンス」とは違い

「ビジネスでのセンス」は先天的なものではありません。

「意識と努力」でセンスは磨けます。

本稿を参考にして、ますます研ぎ澄ませてください!

お役に立ちますように!

最後に、もう一言「念押し」。

「センス」は「相手にとっての価値」。

「センスええなあ!」という評価は相手がするもの。

相手のスキキライやニーズを無視して

「センスええやろ?」と「どや顔」するのが、いちばん「センスのないやつ」(笑)。

いつも「相手のことを思い続ける」だけで「感度」は変わります。

「人にやさしい経営者」になることが、実は「最大のコツ」です!